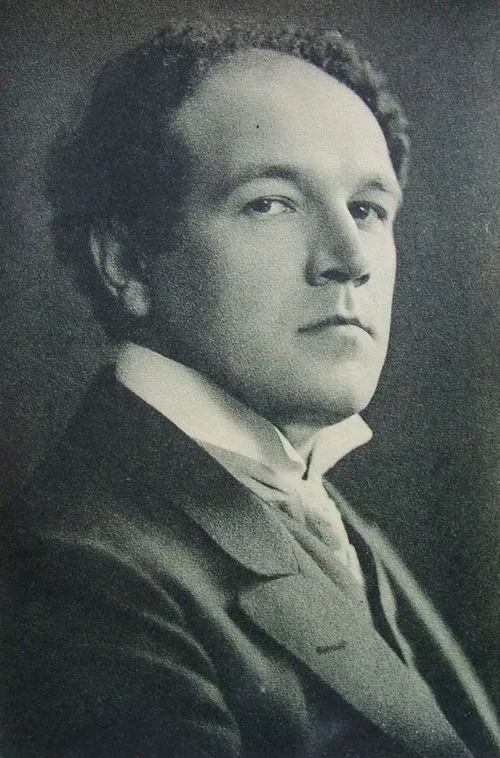

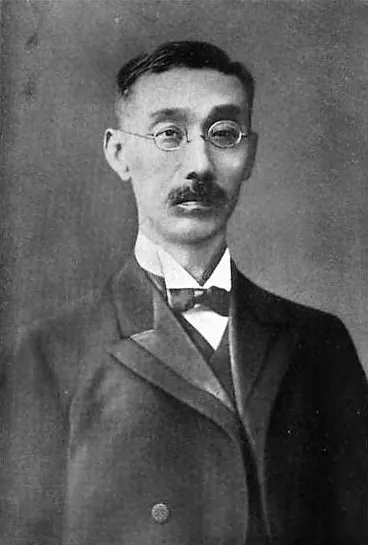

北林透馬

国籍: 日本

死亡日: 1968年11月13日

北林透馬文学の海に浮かぶ孤独な航海者

彼は年静かな日本の小さな町に生まれた幼少期から本を手放せない少年だったがその情熱はしばしば彼を孤独に導いたやがて彼の心の奥深くで育まれた物語が文学という大海へと舵を切ることになるとは誰も予想できなかった

若き日の北林は大学で文学を学びながら多くの著名な作家たちとの交流を深めたしかしそれにもかかわらず自身の作品への自信は薄かったある作家はこう語った透馬には独特の感受性があるがそれを世に出す勇気がないようだ皮肉にもこの内向的な性格こそが後彼自身のスタイルとなる

彼は年代初頭自らの執筆活動に本格的に取り組むようになるしかしこの時期日本は激動の時代を迎えつつあった戦争や社会不安など不穏な空気が漂っていたその影響で多くの作家たちが国家主義的なテーマを書くことを余儀なくされたしかし北林透馬はその流れとは一線を画したおそらく彼自身が持つ強い個人主義と自由への欲求からだったのであろう

初期作品と名声獲得

年代になると北林透馬はいくつかの短編小説やエッセイを発表し始めるそして年その名声は一躍広まる皮肉なことに戦後日本で求められていたテーマ人間存在への問いかけこそ彼自身の日常生活や内面的葛藤から生まれていたからだ

一部では現代日本文学界でもっとも重要な作家と呼ばれるようになりそれでもなお何か足りないものを感じていたそれとも不安定さこそがアーティストとして必要不可欠なのだろうかある評論家によれば北林透馬には自身と向き合うことでしか得られない真実が宿っていると言われている

自伝的要素と哲学

年代に入るとますます多くの日常生活から着想した作品を書き上げ始めるその中でも自伝的要素満載の小説群では自己をテーマにした深淵なる探求へと突入するそれにもかかわらず多くの場合その内容には暗い陰影が忍び寄った果たして人間とは何なのかという問いかけは読み手だけでなく自身にも課され続けた宿題となった

最後の日創作活動との葛藤

しかし時折人間関係や自身との葛藤によって創作意欲すら失う瞬間もあったそれでも周囲から期待され続けたためそれでも書かなければならないという強迫観念すら抱いていたとも言える晩年になっても尚新しい作品を書き上げ続けそれによって自己表現への渇望はいよいよ高まったのである

年人生終焉の日

年 それは運命の日だった静寂なる夜一人きりで執筆室で息絶えたとのことその死因について様な憶測が流れる中思索過多が最有力候補として挙げられ多くの記事や書籍では文学界最後の悲劇として扱われることとなった その日以降日本国内外問わず多数の記事によって再評価されおそらく死後その人気はいっそう高まり続けていると言われている

遺産として残されたもの

(...) そして現在もなお日本文学界では北林透馬ブームと言える現象まで起こり本棚には次と新刊書籍まで並ぶ始末私はただ自分だけを書くそんな純粋無垢さゆえにつくられた作品群には今も色褪せぬ輝きがあります今日私達が享受する自由それぞれ異なる価値観これは全て彼によって培われた土壌のお蔭とも言えるでしょう