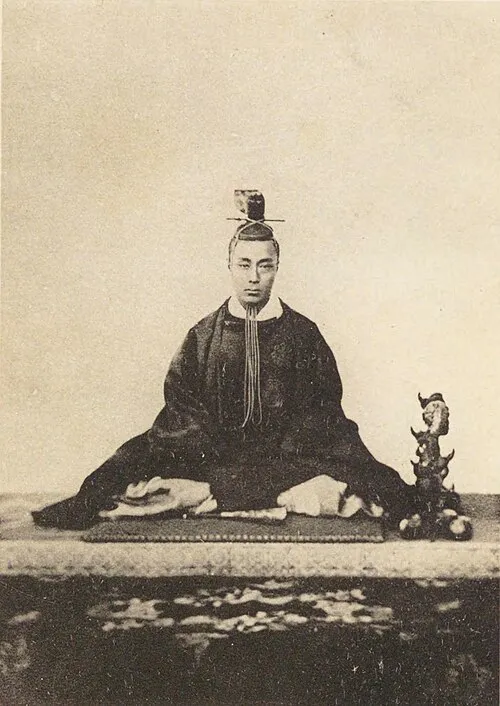

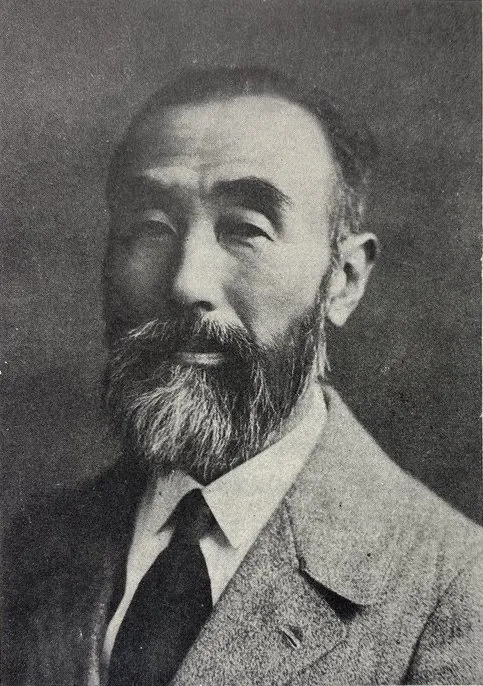

生年: 1867年

没年: 1929年

職業: 動物学者・水産学者

年 岸上鎌吉動物学者・水産学者 年

岸上鎌吉は年日本の北部青森県に生まれました彼の幼少期は自然豊かな環境に恵まれたものであり川や海で遊ぶことが日常でしたこの素朴な環境が後の彼のキャリアに大きな影響を与えることになりますしかし家族は貧しく学びたいという強い意志を持つ彼にとって大きな壁となりましたそれにもかかわらず若い岸上は勉学に励みます地元の学校で基礎的な教育を受ける中で自身が大好きだった生物学への興味が芽生え始めましたそして彼は年に東京大学に入学し本格的に動物学と水産学を学び始めました大学生活では多くの著名な科学者たちと交流しながらその知識を深めていったと言われていますやがて卒業後岸上鎌吉は日本各地の漁業資源について調査を行うようになりました特に彼が注目したのは日本海側の漁業です年代日本経済が急成長する中で水産業もまた発展することとなりその重要性は増していきましたしかしこの急激な変化にはさまざまな問題も伴いましたそれゆえに岸上は自身の研究成果を基盤として持続可能な漁業資源管理への道筋を模索しましたおそらく彼最大の功績とも言えるものがありますそれは日本魚類図鑑の編纂ですこの図鑑には日本近海で見られる多様な魚類について詳細かつ体系的にまとめられており多くの研究者や実務者から高く評価されましたしかしこの膨大な作業には多くの日と努力が必要でしたその間にも多数回訪問した漁港では地元漁師たちとの信頼関係も築かれていたと言われています皮肉なのですが年には日本全国で起こったインフルエンザ流行によって多くの人が影響を受けそれでもなお岸上自身も健康面では厳しい時期でしたしかしそれにもかかわらず彼は研究活動から目を離さず水産資源保護運動へとシフトしましたその姿勢から多くの日刊新聞や専門誌でも取り上げられ人への啓発活動にも力を注ぎます時代背景として大正から昭和初期という移り変わる時代でしたこの時期日本全体が近代化へ向けて進んでいました科学技術や産業革新などさまざまな分野で急速な進展が見られる中水産界でも新しい技術導入や海外との交流など新たなる試みへの期待感も高まりましたそのため多くの場合美味しい魚介類だけではなくその持続可能性について真剣になる必要性も叫ばれ始めていたことでしょう年この年一人静かなる科学者として岸上鎌吉はいったんその幕引きを迎えますしかしこれは単なる終焉ではありませんでした記録によれば自身のみならず後世への遺贈とも言える意義深い論文を書き残しておりその内容はいまだ多く引用されています自然との共生という考え方こそ現代社会にも通じる重要概念ですそれゆえ多様性保全という視点から見ればおそらく本当に先駆的だったのでしょう現在でも岸上鎌吉による研究成果や理念のお陰で多数ある水族館やフィッシュマーケットなどでは持続可能性について議論されていますまたコンサルタント会社など水産分野専門家たちによって彼自身が築いた理論と調査結果等つまり過去だからこその教訓として生き続けていますその意味では一人静かな奇跡として称されても良いでしょう歴史家たちはこう語っています自然界との調和を求める姿勢こそ未来へ繋ぐ架け橋だとまた私たちは現在抱えている問題解決策へ導いているとも言えるでしょうそのよう構想こそ次世代につながりますそしてこの思考法や精神こそ永遠なるものなのでしょう