名前: 川村二郎

職業: ドイツ文学者

生年: 1928年

没年: 2008年

川村二郎 ドイツ文学者の足跡

年東京の閑静な街角に生まれた彼は幼少期から本に囲まれて育った父親は熱心な読書家でありその影響を受けて彼もまた文学の世界に引き込まれていったしかしそれだけではなかった彼の心には異国への憧れが芽生え特にドイツ文化に強い関心を抱くようになった

大学時代川村はドイツ語を学び始めその魅力的な響きに魅了されるしかしそれにもかかわらず日本でのドイツ文学研究は困難を極めた資料が乏しく多くの人がこの分野に対して無関心だったからだそれでも彼は挫けず自ら独自の道を切り開こうと努力した

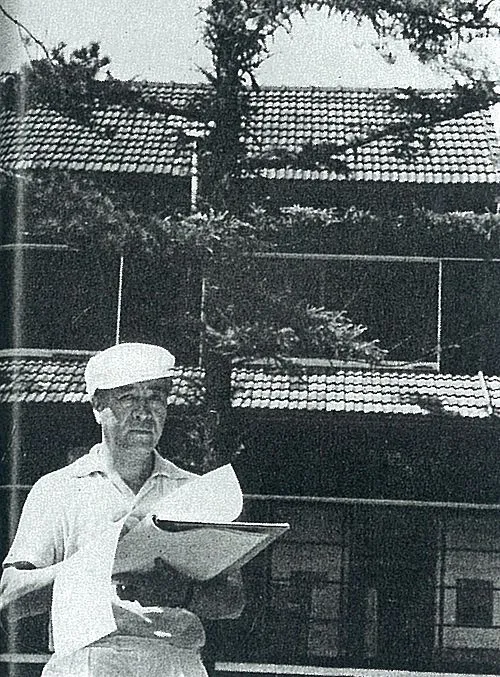

年代初頭川村はドイツへ渡り本場で文学や文化について学ぶことになったこの決断は彼自身にとって転機となる異国の地で感じた新しい風景や思想それらが後まで影響を与えることになるそして帰国後彼は日本でドイツ文学を紹介する先駆者として名声を築いていく

ある日日本で開催された国際シンポジウムで発表する機会が訪れる日本とドイツ文学との架け橋をテーマにしたその講演では多くの聴衆が釘付けになったしかし皮肉なことにその時点でもまだ多くの日本人にはドイツ文学への理解が乏しかったそれでも川村は自身が愛する作品や作家について情熱的に語り続けた

時が経つにつれ彼は次第に多くの記事や書籍を書き始めるその中には有名なドイツ詩人ゲーテやシラーへの深い考察も含まれていたおそらくこの分析こそが若い世代へのメッセージになると思っていたことであろうしかしながらその活動にもかかわらず日本国内では依然としてマニアック扱いされることもあった

年代には大学教授として教壇にも立つようになり多くの学生たちと出会うその中には自身もまた思春期という人生の交差点で揺れ動いている者たちだった川村は生徒たちとのディスカッションを大切にしみんなそれぞれ違う視点を持っているんだからと常話していたというこの姿勢こそ生徒たちから厚い信頼を得ていた理由だった

晩年とその影響

そして年この年齢となりつつあった川村二郎博士だがその知識欲と探求心はいささかも衰えることなく続いていた皮肉なことだがこの歳になっても新しい発見ばかりなんだと笑顔で語る姿には人間として成熟しながらなお進化し続ける姿勢を見る思いだった

亡くなる直前まで新しい文献や論文を書き上げていたというその言葉一つ一つには情熱と誇り大好きだった文化への深い敬意が込められていたおそらく最後の日まで教えることで自身の存在意義を見出そうとしていただろうまた自身も作家志望だった若者へ向け失敗なんて恐れる必要ないただ挑戦し続けろというメッセージすら残しているかもしれない

現代とのつながり

パンデミック以降多様性や異文化理解という観点から再評価され始めた地域コミュニティ活動同様に過去数十年間培われてきた川村二郎氏による日本と西洋文化間架橋とも呼べる試みその価値はいまさら言う必要などないほど重要なのだそして今でも多くの記事によって川村氏の名前を見る機会がありますそれこそ古典的名著へ誘う招待状となっているのでしょう