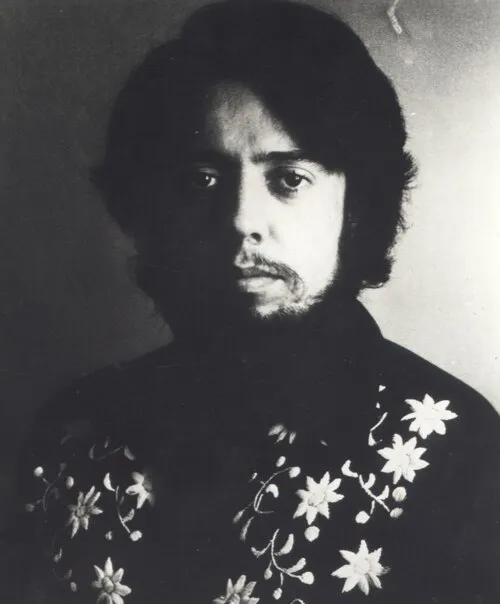

生年月日: 1948年

氏名: 桂宮宜仁親王

身分: 皇族

家系: 三笠宮家の二男

死去年: 2014年

年 桂宮宜仁親王皇族三笠宮家の二男 年

桂宮宜仁親王日本の皇族三笠宮家の二男として年に生を受けた彼はその存在が国民に希望をもたらすことになる生まれながらにして特別な運命を背負った彼だが幼少期から彼の人生は単なる皇族としての暮らしだけではなかった成長するにつれて彼は日本の伝統文化や国際関係について深く学ぶことになるしかしそれにもかかわらず彼が直面した現代社会との矛盾は決して少なくなかった大学で学び始めた頃若き日の宜仁親王は特に美術と音楽に心を惹かれた多くの友人から他とは違う視点を持っていると称賛される一方で宮廷内ではその独自性が時には冷ややかな視線を浴びせられることもあったそのためか国民との距離感について常に考え続ける姿勢が見受けられたおそらくこのような悩みは多くの皇族と共通するものだろうと後年多くのインタビューで語っていた年代末日本社会全体が変化しつつある中で宜仁親王もまた新しい世代への期待とプレッシャーにさらされていたその時期多くの若者が公職という選択肢から遠ざかる中で彼自身も公務への意欲と責任感を強調し続けていたしかし皮肉にもこの強い意志こそが逆風となり一部では保守的すぎると批判されることもしばしばだったその後年代には文化交流活動などにも力を注ぐようになり多様な人との出会いから得た知識や経験は大いに役立ったこれこそ日本という国が持つ独自性だと感じ自身でも様なプロジェクトに積極的に関わり始めるそれにもかかわらず公私ともども複雑な状況は続き一体何が正しい選択なのかという葛藤の日は終わることなく続いていた年その人生はいよいよ幕を下ろした晩年まで多忙な生活を送りながらも日本文化振興への貢献は多大であったと言われているしかしそれ以上に人との触れ合いや対話こそが真の豊かさだと信じて疑わない姿勢こそ多くの場合賛同されない難解さだったそして今なおその存在感と影響力は消えることなく残っている現在でも多くの資料館や文化イベントには桂宮宜仁親王ゆかりの品や功績について紹介されており平成という時代背景とも密接につながっている記憶として残された数のエピソード例えば美術展覧会への出席中自身でも絵画製作のお手本となった一場面などそれぞれが明確なしるしとなって我現代人へ何かメッセージを投げ掛け続けているようだ果たしてこの悠久なる流れを見る限り伝統は単なる過去ではなく生き生きとした形で未来へ引き継ぐべきテーマなのであるまたその死後数年経ちました今日でも公務へ積極的だった彼の日常や信念から何を学ぶべきなのかあるファンによれば謙虚さと温和さそれこそ現代社会でも求められる資質なのではと言われてもおかしくないこの言葉には重みがありますそして人間とは簡単には理解できない複雑さがありますね結局次世代へ何を遺すべきなのか果たして僕たちはその挑戦に向けてどう行動すればいいのでしょう