.webp)

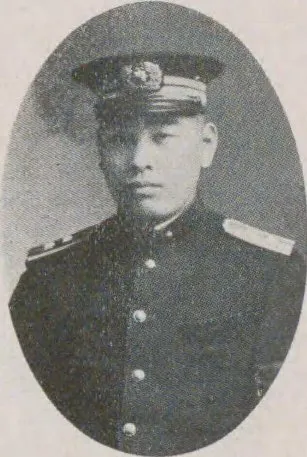

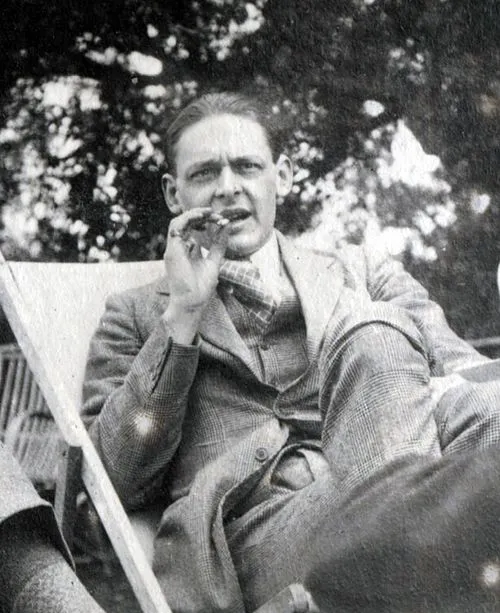

氏名: 桂春蝶 (2代目)

職業: 落語家

生年: 1941年

活動開始年: 1993年

年 桂春蝶 (2代目)落語家 年

桂春蝶二代目としての生涯はまるで浮世絵の一幕のように色鮮やかだ年彼は戦火の影がちらつく時代に生まれ幼少期を過ごしたしかしその小さな体には大きな夢が宿っていた若い頃から落語に魅了されていた彼は自らの運命を切り開くべく落語家になる決意を固める彼が落語界に足を踏み入れたのは年代しかしそれまでには数の試練と努力があった最初は下積み生活を送りながら多くの師匠や先輩たちから学び続けたその姿勢こそが後に彼を名人へと押し上げる土台となったことだろうしかし成功への道は平坦ではなかった年代初頭日本全体が高度経済成長という波に乗り新しいエンターテイメント形態も台頭してきていたそれにもかかわらず春蝶は古典を守り続け新たな観客層を魅了するために自らも進化していった彼は時折自身の持ちネタに現代的な要素を取り入れることで新鮮さを保ちその結果として多くのファン層獲得につながったのである年代にはすでに名声高い存在となっていたしかし皮肉にもこの栄光の日こそが次なる挑戦への引き金となる古典への愛着から新たなスタイルへの移行には多くの賛否が巻き起こったその中で彼自身も葛藤したであろうただしおそらく彼自身もその変化こそが自分自身と日本文化全体への必要不可欠な成長だと気づいていたかもしれない年それまで以上に意欲的だった春蝶は二代目桂春蝶として正式デビューするこの瞬間多くの期待と注目が集まったそして新しい風を巻き起こすべく様な舞台で活動し始めるしかしその活躍にも関わらず不安や孤独感との闘いの日もあったと言われている楽屋裏では笑顔でも一人になればその重圧から解放されたいと思う瞬間も多かっただろう さらなる挑戦としてテレビ出演や映画俳優としても活動するようになりその結果多岐にわたるファン層を築いていったそれでも伝統と現代の狭間で揺れ動いている心情について考えることなく過ごせたわけではないお笑いは簡単そうに見えるかもしれない しかし実際には言葉一つ一つそれぞれ背後には深い意味合いや文化的背景が隠れているものなのだから晩年になるにつれて更なる成熟度とともにユーモアセンスも洗練されていったただ面白おかしく話すだけではなく人間とは何かというテーマについて観客との共鳴ポイントを探り続けていたようにも感じる笑わせることだけではなく考えさせる側面へ向かったとも言えるだろうそして残念ながら年月日この地上から姿を消したその死によって多くのファンや関係者たちは深い悲しみに包まれることになったしかし皮肉にも彼のお別れの日から数日後日本全国各地で行われた追悼公演によって改めてその偉大さと影響力が再認識された伝説は死んでも消えない 桂春蝶という名前はいまだ多くのお笑いや芸術文化界隈で広まり続け生き続けているのである今日でもそのステージ上で響いていた声や物語は新しい世代によって受け継がれているそれゆえおそらく今この瞬間もどこかできっと桂春蝶流のお話がお茶会や寄席などで繰り広げられていることでしょう歴史とは往にして残酷ですが美しさとも表裏一体なのです