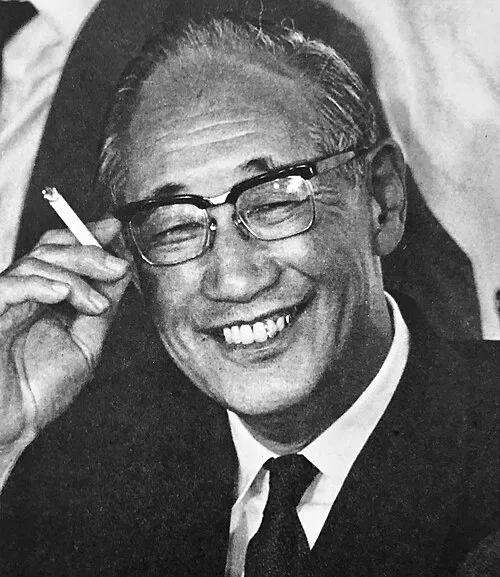

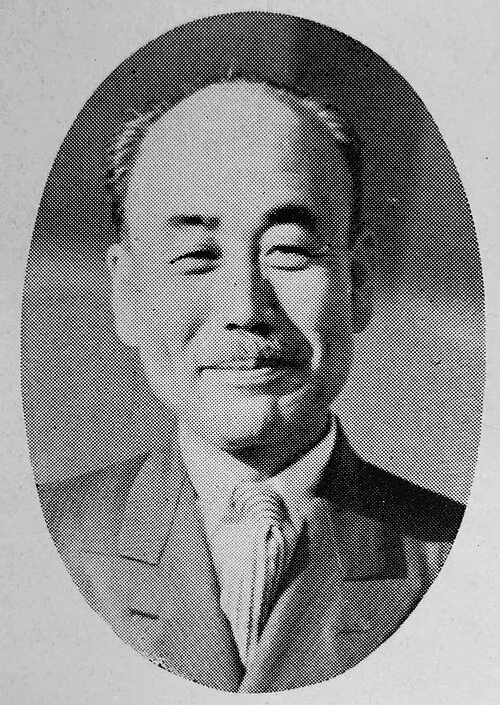

生年月日: 1897年

職業: 陶芸家

没年: 1985年

国籍: 日本

年 加藤唐九郎陶芸家 年

加藤唐九郎陶芸の巨匠として知られる彼はその作品を通じて日本の陶芸に新たな息吹を吹き込んだ年彼は愛知県で生まれたが幼少期から土や火の魅力に取り憑かれたようだった父親が農家であったため自然と触れ合う日が彼の感性を育むことになったしかしその道を選ぶ決断には苦悩があった若い頃家業を継ぐことが期待される中彼は自分自身の才能と向き合う必要があった年代に入ると加藤は名古屋市内で本格的に陶芸の道へ進むことになるしかしそれにもかかわらず日本は戦争の影響下にあり多くの作家たちがその創造性を奪われていたこの混沌とした時代背景にも関わらず彼は独自のスタイルを確立しつつあったそれは当時流行していた伝統的な技法とは一線を画し新しいアプローチによって作品に息吹きを与えようとするものであった年代になると加藤唐九郎は国内外で注目され始め多くの展覧会やコンペティションで受賞することとなるその名声は瞬く間に広まり多くの若手陶芸家たちからも尊敬される存在となっていったしかしその一方で商業主義との衝突も避けられなかったおそらく彼が最も大切にしていたものそれは形と色の調和だったと言えるだろう戦後日本文化再生への思いから多様な表現手法を模索し続けた結果一部では不完全さを美徳として捉えるようになりこのスタンスが多くの支持者を惹きつける要因ともなっていた年代には国際的にも評価されるようになり西洋でもその作品への関心が高まっていくそれでもなお私は常に自然との対話こそ重要だと語っていたというエピソードからも分かる通り本質的には地元愛や自然観察から得たインスピレーションこそ彼自身の日だったこの観点から見るとおそらく彼自身もその内なる声によって導かれていたのであろう年代以降高齢化という現実とも向き合わざる得なくなる中でも新しい挑戦への意欲はいささかも衰えることなく続いていたしかしそれにも関わらず体力には限界というものがあり一時期活動休止せざるを得ない状況になった当時多忙な日や健康上の問題から逃げ出したかったという思いもある一方人生には必然的な休息時間が必要だという哲学的考察へと変化していったと言われているこの言葉通り人間として成長するためには自己反省する時間すら必要なのだ年月その生涯年という年月を経て静かにこの世を去った加藤唐九郎その訃報は日本全国のみならず世界中でも悲しまれることでしょうしかし皮肉なことに彼亡き後もその作品群はいまだ多く人によって称賛され続けているそして今でも美術館やギャラリーでは数の美しい陶器を見る機会がありますモダン・ジャパニーズ・ポッタリーと呼ばれるカテゴリーまで作り上げてしまうほど影響力ある存在として記憶されています加藤唐九郎氏のお墓前には今なお花束や感謝状など多く寄せられており我の日常生活にもっと自然との融合したアートが必要なのではないかという問い掛けすら起こっています確かな技術だけではなく自身の日常生活や価値観まで反映された作品群それこそ全人類共通できるメッセージなのです 今日の日付までその影響力ゆえ日本国内外問わず各種ワークショップなど様活動へ参加する若者達これぞ加藤唐九郎氏亡き後残された貴重なる遺産とも言えるでしょういつまでも人心温め続けます