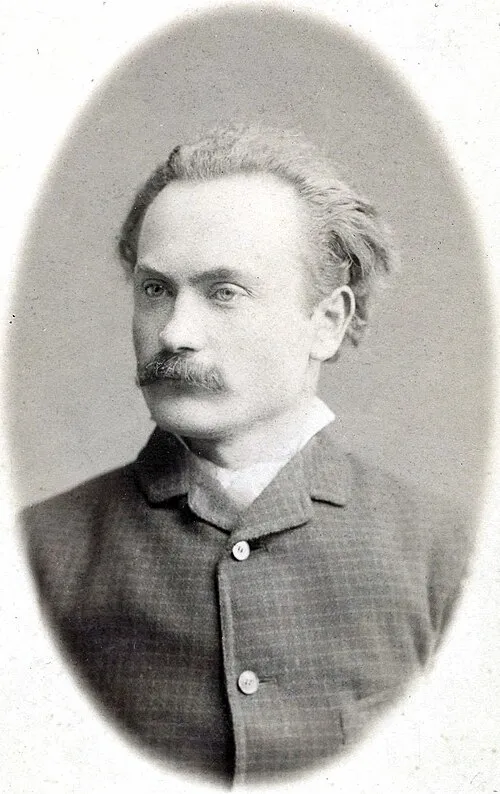

名前: カール・ハウスホーファー

生年: 1869年

職業: 地政学者

死年: 1946年

年 カール・ハウスホーファー地政学者 年

カール・ハウスホーファー地政学の父とその影響

年ドイツのシュトゥットガルトで生まれたカール・ハウスホーファー彼は世紀末から世紀初頭にかけて新しい学問分野としての地政学を確立する道を歩み始めることになるしかしこの先駆的な活動は彼自身が望んだ以上に物議を醸すことになるとは想像していなかっただろう

若き日のハウスホーファーは軍人としての経歴を経て東京大学に留学する機会を得るここで彼は日本文化や政治に触れその経験が後の理論形成に大きく寄与したと言われているそれにもかかわらず日本への留学から帰国後彼の考え方はしばしば周囲と衝突することとなる

ハウスホーファーが特に注目したのは国家間の権力バランスと地理的要因との関係だったおそらく彼が最も強調したい点は地理的要因が国家戦略や外交政策に深く影響を及ぼすということであったしかしその思想には批判も多かった特に第一次世界大戦後彼の理念がナチズムとの関連で語られるようになったためその評価は揺れ動くものとなってしまった

年代には地政学という言葉自体が広まり多くの支持者を得たハウスホーファー自身も多数の記事や書籍を執筆しこの新興分野への理解を深めようと努力したしかし皮肉なことにこのような拡大路線によって地政学は次第に軍事主義的なイメージで捉えられるようになりそれこそ彼自身が懸念していた事態へとつながっていった

年代にはヒトラー政権との接点も持つことになるそれにもかかわらず一部では賢者として崇拝され続けたこの時期ハウスホーファーは明確な政治的意図なく科学者として振舞おうとしていたとも言われるしかしながら多くの場合その活動や発言がナチズムとの関連性から切り離せないものとなりそれによって評価が一層厳しくなる結果となったそして年大戦後間もない時期に亡くなるまでこの苦悩の日が続いたと言える

ハウスホーファー理論とその遺産

歴史家たちはこう語っているカール・ハウスホーファーという名前は単なる個人名ではなく一つの思想運動そのものだったとその理論体系にはライフスペースなど様な概念が含まれておりそれぞれ国家戦略や外交政策への応用可能性について多角的な視点からアプローチしているしかしその一方で一部ではこの考え方自体が極端化し過ぎたため多くの批判対象にもなってしまった

近年では一部地域や国で再び彼の思想について議論される機会も増えてきているその背後にはグローバリゼーションや国際関係構造の変化など新たな課題への対処法として再評価される流れも見受けられるそれにもかかわらず常に付きまとっていた悪名に対する影響力から逃れることは容易ではないだろう

皮肉現代社会への影響

実際この思想家への評価はいまだ定まっていない一方では現在でも多くの場合極端であるとか危険とされながら引用され続けているまた同時期日本国内でも似たような思潮地域主義などへ向けた動きもありそれこそ彼自身が提唱していた理念とは全く異なる形で発展している部分もあるこのギャップこそおそらく現代社会ならでは特徴と言えるだろう