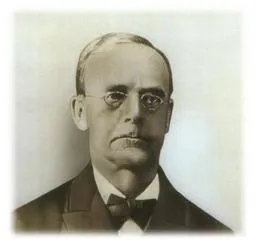

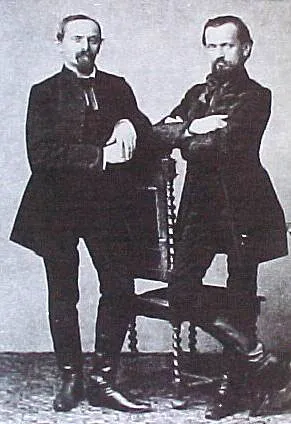

生年: 1825年

没年: 1900年

職業: 指揮者、作曲家、フルート奏者

年 カール・ドップラー指揮者作曲家フルート奏者 年

彼の名はカール・ドップラー年オーストリアのウィーンに生を受けた彼は音楽の神秘的な世界に身を投じることになるしかし彼がどのようにしてこの才能を開花させたかその物語は波乱に満ちている若き日のドップラーはフルートの音色と共に成長し家族が音楽家であったためその環境から多くを学んだと考えられるおそらくこの早熟な才能が彼を独自の道へと導いたのであろうしかし世紀中盤になるとウィーンは文化的な激動期を迎えていた革命や政治的変革が続き多くのアーティストたちが新しい表現方法やスタイルを模索していたそれにもかかわらずドップラーはフルート奏者としてだけではなくその作曲家としても名声を得ることになった皮肉なことに新しい旋律とともに広がる音楽界への挑戦によって彼は次第に指揮者としてもその名声を確立していった特筆すべきはドップラーが持つ独自の感性であるあるファンによれば彼の作品には常に人間味溢れる要素がありそれこそが聴衆との深い結びつきを生んでいると語るしかしそれだけではないその美しいメロディーには時折哀愁さえ漂いそれはおそらく彼自身の人生経験から来ていると言えるだろうまたこの時代背景も見逃せないこの頃西洋クラシック音楽界ではロマン主義が台頭し多くの作曲家たちが感情や個人的経験を重視するようになっていたそれにもかかわらずドップラーはその潮流とは一線を画し自身独自のスタイルで作品を書き続けたこの姿勢こそおそらく彼自身にしかできない挑戦だったのであるカール・ドップラーと言えばその特徴的なフルート作品や室内楽曲だけでなく大規模なオーケストラ作品にも挑戦した点でも知られているもしかするとこれまで知られていない真実だろうしかしながらその成功には大きな犠牲も伴っていたことも否めないその陰には多くの苦労と孤独の日があったのである年代後半になると多忙な活動期となり多数の公演や録音活動などによって世間から注目され始めたしかしそれにもかかわらず自身との葛藤も絶えず続いていたと言われているおそらくこれは創作活動とも関係していて新しいアイデアやインスピレーションとの闘いだったのであろうそのため一部では晩年への影響が懸念されたという話も存在する年には生涯学んできた成果として数の名作群これまで触れ合った無数の旋律そして何より数多くのお弟子さん達への影響力を持ちながらこの世へ別れを告げることとなったウィーンフィルハーモニー管弦楽団など著名オーケストラでも取り上げられその遺産はいまなお受け継ぎ続けているしかし皮肉にも時代という流れから次第に忘れ去りされつつある存在となりつつあるようだ今日でもカール・ドップラーという名前を見る機会は少なくない彼ほど人から評価されながらも埋没した才能はいないと一部批評家すら嘆いてみせるほどだそれでもなお多くの場合人の日常生活には未だその影響力特別な瞬間との出会いや思い出などとして息づいているのであろうそして今ここで再評価されるべき時なのかもしれない