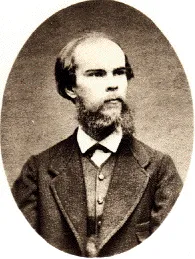

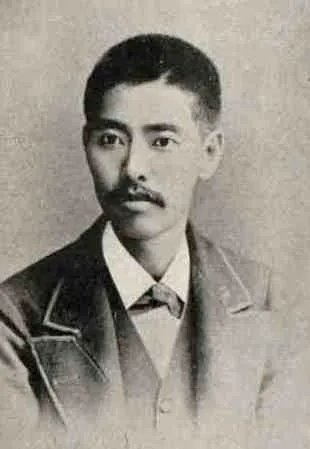

名前: 関谷清景

生年月日: 1855年

没年月日: 1896年

国籍: 日本

職業: 地震学者

業績: 日本初の地震学者として知られる

年 関谷清景日本人初の地震学者 年

関谷清景の物語は世紀日本の急速な近代化の中で幕を開ける年江戸時代末期に生まれた彼は当時まだ地震についての科学的理解が浅かった日本においていかにしてその運命を変える存在となったのかその人生はただ単なる地震学者という枠を超えて日本の自然科学界における革命的な一歩を踏み出すものであった彼が幼少期を過ごした頃日本は外部からの圧力と内部での混乱が交錯する な時代だったしかしそれにもかかわらず彼は自然現象への興味を抱き続けたやがて東京大学で学び始めるとその知識欲はさらに燃え上がり自ら研究する道へと進むことになる年代後半国際的な地震学会議が開催される中で日本からの参加者として名を馳せ始めたそれだけではなく彼自身も新しい研究成果やデータを持ち寄り多くの他国の研究者たちとの交流を深めていったしかしその道には障害もあった地震に対する関心が高まっていたにもかかわらず日本政府や大衆はその危険性について十分な認識を持っていなかった当時人は天災について宗教的または迷信的な解釈しかできず科学的アプローチによる防災対策など考慮されていない状況だったそれでも関谷は諦めず自身の日記や論文においてデータ分析と予測モデル構築への情熱を書き続けたこの姿勢こそがおそらく彼を先駆者として評価される理由だろう年関谷清景という名前には歴史的人物として重みが加わるこの年明治三陸地震が発生し大規模な被害が報告されたしかしそれまで様な場所で収集された観測データのおかげでこの巨大地震によって引き起こされた津波や揺れについてより深く理解する機会となったそして皮肉にもこの悲劇的出来事によって彼の理論や研究成果が注目され多くの記事でも取り上げられることとなったその結果として大衆から支持され一躍有名になったもちろんその過程には多くの苦悩と挫折もあった次第に社会全体への影響力が増していく一方で自身の日常生活には不安定さと孤独感も漂うようになったまた新しい科学知識への抵抗感から非難されることもしばしばだったそれでもなお私は真実だけではなく人へ警鐘を鳴らす使命感に駆り立てられていると日記には書き記している彼自身も言葉とは裏腹に感じていた部分もあるだろう自分一人では何もできないと思いつつも人とのコミュニケーションによって少しずつ変わって行く周囲これがおそらく清景氏に与えた勇気だったと言えるだろうそして年新しい論文日本列島及び周辺海域内ノ温泉及ビ其ノ起源ニ就テを書き上げこの作品には当時として画期的とも言える主張が含まれていた温泉とは地下水脈によって引き起こされた現象でありこれによって大規模な災害リスク管理システムの必要性にも触れたのであるしかしそれにもかかわらず人への説得力はいまだ不十分だったそして年不幸にも関谷清景自身も長患いとなりその途上で力尽きてしまうまだ多く解決すべき問題がありますというメッセージだけ残してこの後多くの若手研究者たちがおそらく彼からインスピレーションを受け新しい技術革新へ挑むようになりそれこそ清景氏自身のお陰とも言えるだろう今日でも日本各地では毎日のように微細な揺れすぎ生じ続けそれでも我人間社会との共存方法へ問い直させられるその死から年経とうとしている今なお多数派意見とは異なる形ながら未来へ備えをテーマとしたセミナーなどイベント開催されていますまたなどプラットフォーム上では多彩多様なる情報交換や意見交換そして特定個人まで対象として話題になることもしばしば見受けますこの連鎖反応とも呼ぶべき現象 こうした文化背景なしでは成立し得ぬでしょうね結局関谷清景という名詞自体とは無縁なる事例とも捉えます古典哲学以来受け継ぐ知恵と経験の結晶です 新しい世代育成への期待感強烈です