生年月日: 1769年(明和6年10月30日)

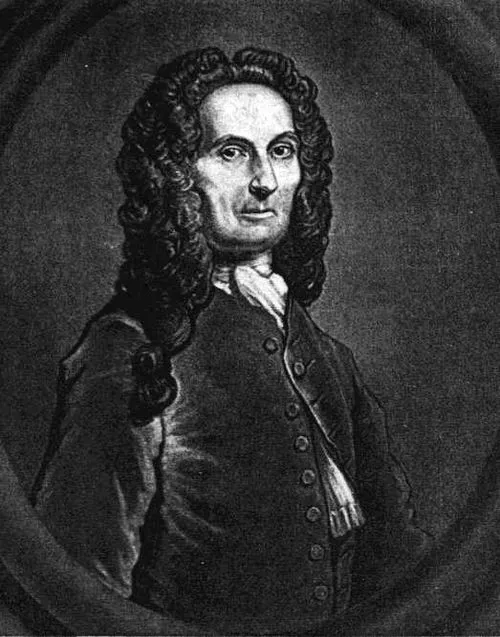

氏名: 賀茂真淵

職業: 国学者

生年: 1697年

年明和年月日 賀茂真淵国学者 年

時は年明和年の秋日本の古都京都においてある国学者が一つの時代を象徴するような存在として誕生したその名は賀茂真淵彼は年に生を受けたがその人生には様な波乱が待ち受けていた

賀茂真淵は一見静かな学者であったしかし彼の思想とその影響力は当時の日本社会に多大な影響を及ぼすこととなる若い頃から優れた知性を持ち多くの書物に親しんできた彼はおそらくその学問への情熱から人との議論や対話を好む性格だったに違いない

しかしそれにもかかわらず彼自身もまた社会との対立や緊張関係に巻き込まれていくことになる特に国学という独自の思想体系を築こうとする中で従来の儒教や仏教との対立が避けられなかった多くの仲間たちが国学への理解を示さない中で彼は孤軍奮闘し続けたのである

賀茂真淵が特筆すべきなのはその哲学的探求心だ従来の権威主義的教育から脱却し日本古来の文化や思想への回帰を図ったことである日本書紀や古事記といった古典的文献への深い理解こそが彼にとって真実へ近づくための道筋であったと言えるそしてこのような姿勢こそが後世へと引き継がれることになる

しかし皮肉なことにその努力にもかかわらず多くの場合には理解されることなく終わってしまう瞬間もあった一部では異端とされその評価も分かれたそのためおそらく晩年には孤独感を強めていたかもしれないしかしながらこのような逆境こそが彼自身をより一層成長させる要因となり国学の父として名声を得るまでになったのである

晩年まで活動していた賀茂真淵だがそれでもなお新しい知識への渇望は尽きることなく続いたこの姿勢から察するに日本文化全体への深い愛情と責任感によって動かされていたのであろうそしてその努力のおかげで日本文学や文化研究における基盤ともなる資料や考え方という貴重な遺産を残したと言える

今日では多くの人が真淵について語り継ぎその業績について深く考察しているしかしこの人物について興味深い点はその死後年以上経過した現在でもなお日本文化への影響力はいまだ衰えてはいないということである国学という流派自体も健在であり新しい解釈や発展へと繋げているその背後には常に賀茂真淵という存在があります

彼自身亡き後も生徒たちによって培われてきたこの流派は更なる発展を見ることになるそれにもかかわらず現代人から見れば何故これほどまで多面的で奥深い作品群だったにも関わらず自身だけではなく他者との連携も重要視していたところだろう

今ここまで語られる中で感じ取れるものそれこそ前述したように孤独という感情ではないだろうかどんな時代でも新しい挑戦には反発も伴うものだからこのような葛藤と思索の日こそ本当に偉大なる人物とは何なのかそれとも既存とは違う視点から新しい風景を見る目それともただ単純明快と言える概念なのだろうか

結論的部分として注目すべき点

- 歴史家達によれば 賀茂真淵亡き後数世代以上経過した今尚国学は日本文学界隈でも重要視され続けていますまたその土台となった知識体系など未だ進化途中です

- 皮肉 先駆者ゆえその言葉達とは裏腹になかなかな変化対応できぬ壁より進展出せぬ世界とも思わせますね

- 最後言及 魅力溢れるこの思索的行為自体日本文化全体次第では十分具現化された試みでしたこれほど残された品見事