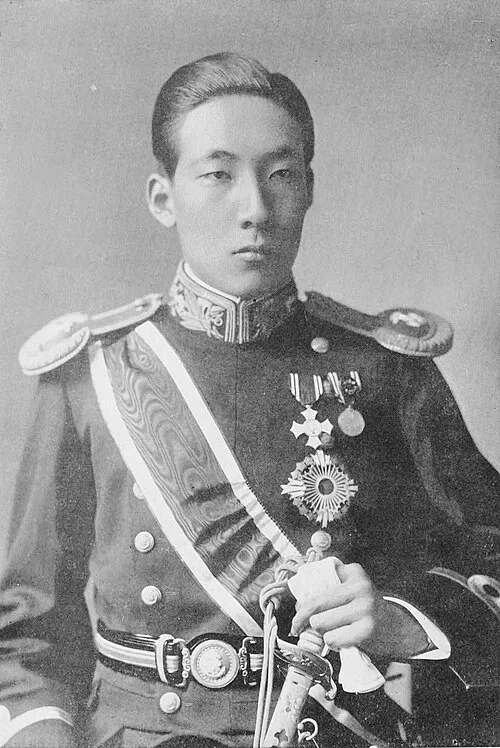

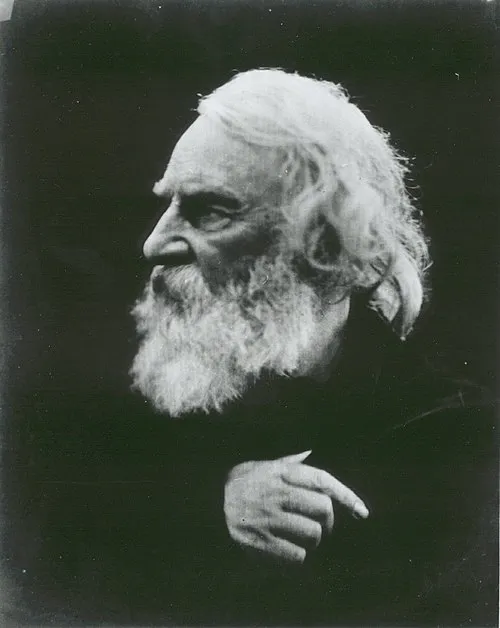

生年: 1901年

没年: 1932年

職業: 小説家

年 梶井基次郎小説家 年

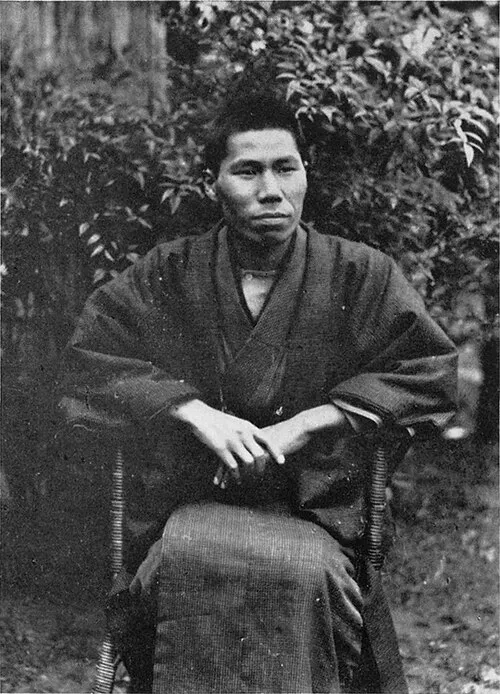

梶井基次郎は年に日本の京都で生まれた彼の幼少期は父が明治時代に教育者として名を馳せていたことから豊かな文化的環境に育まれたしかしそれにもかかわらず彼の心には常に孤独という影が付きまとっていたこの感情は後の作品に大きな影響を与えることとなる

大学では文学を専攻しその才能を開花させ始めた年には初めて短編小説檸檬を発表し瞬く間に文壇で注目される存在となったしかしこの成功は彼自身が思い描いていたものとは異なり自身の内面的な葛藤と対峙する結果になったようだ

数年後年代初頭には城のある町や冬の日といった短編小説でさらなる評価を得るしかしその一方で彼は健康上の問題にも悩まされていた精神的な苦痛や体調不良が続く中創作活動を続ける姿勢には多くの人が共感したかもしれない

おそらく彼が最も創造的だった時期は年代半ばでありこの頃には特有の美意識と鋭い観察力によって多くの傑作を書き上げた闇をテーマにした作品群では自身が感じる孤独や不安定さを率直に表現しているそれにもかかわらず多くの読者はその深淵な心理描写に惹かれていった

年になると日本社会全体が変革期を迎えつつあった一方で梶井基次郎自身もこの変動から逃れることなくその詩的な視点から社会への鋭い批評を書き連ねているしかし皮肉なことに作品を書くことで自ら心身ともに疲弊してしまうという矛盾した状況だったまたこの時期大正デモクラシーによって引き起こされた思想運動も影響していたと思われる

それでもなお彼は当時流行していた新しい文体や思想を取り入れつつ自身独自のスタイルへと昇華させていったそして氷をテーマとした作品群では日本人特有の内向性や哀愁感を美しく描写することで知られている記者会見でも彼は氷という言葉には多様性があると語りその意味深さについて熱弁したというエピソードも残されている

しかしながらこのような創造力豊かな活動とは裏腹に生涯目立った商業的成功とは無縁だったそれどころか本業以外にも様な職業につきながら生活費を稼ぐ必要があったそのためおそらく当時周囲から見れば奇異にも思えるほど多才だったと言えるだろう文学だけでなく美術や音楽など幅広い分野にも興味を持ち続けたことで多様な感受性を養うことになったと思われる

皮肉なのはそのような日過ごす中でも梶井基次郎自身は常に不安定さと闘わざる得ない状況だったという点だ世間一般から見ると華しい文学活動ではあっても個人として抱えていた悩みや苦しみとのギャップこそ彼自身最大とも言えるジレンマだったこの二重生活こそ一種ユーモラスでもあり不幸でもあったとも考えられる

結局年月日にわずか歳で他界するまで日本文学界への貢献度はいまだ色褪せない当時その作品群は光り輝いており多くの場合古典として語り継がれているまたその死後数十年経過した現在でも梶井基次郎への関心はいっそう高まり続けている一部ファン曰く現代日本文学界への礎であるとの声も聞こえてきたり

今日まで生き残っているその著作群特異且つ大胆不敵どんな形でも書店棚によじ登って存在し続けているこの事実自体がおそらく今なお変わりゆく社会へ向けたメッセージとなっており新しい世代へ訴え掛けても何一つ古臭さなど感じさせないのであるその影響力はいまだ絶大だ