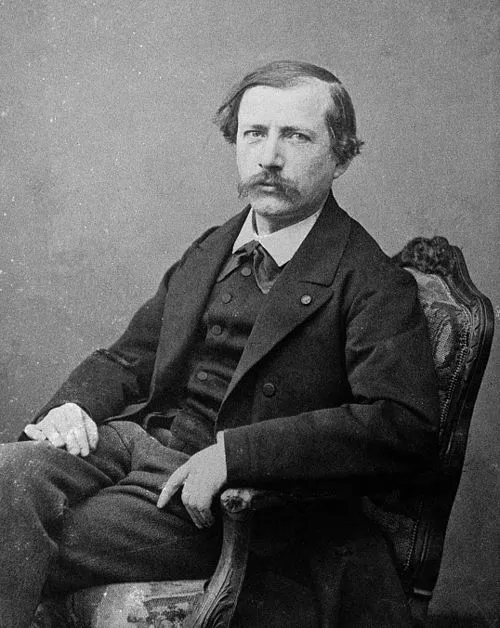

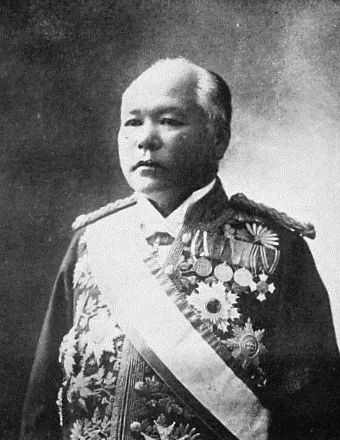

生年: 1841年

没年: 1915年

職業: 枢密顧問官、官僚

香川敬三の生涯と遺産

年香川敬三は日本の地方都市で誕生しました彼が生まれた時日本は幕末の混乱期に差し掛かっており外圧や国内の動乱が激化していました若き日の彼は教育を受ける中で西洋文化や政治制度に触れることとなりその影響を受けて成長していきますしかしそれにもかかわらず彼がこの新しい知識をどのように活用するかは彼自身の選択と運命によるものでした

年日本は明治維新を迎えましたこの歴史的な転換期に香川もまたその一翼を担うことになります明治政府によって新たな官僚制度が整備される中で彼は国際法や財政について学びその知識を活かす機会を得ましたその後多くの公職に就任し自身の手腕を発揮する場面が増えていきます

ある歴史家によれば香川敬三は日本近代化への貢献者として評価されていると言われています特に彼は財政改革や外交政策において重要な役割を果たしました皮肉なことに多くの人がこれらの改革を見る目には賛否がありました一方では経済成長につながったという声もあれば他方では民衆への負担となったとの批判も存在したからです

年代初頭には香川敬三は官僚として高い地位に昇進しつつありましたしかしこの出世街道には様な障害も立ちはだかりますそれでも尚彼は周囲との関係構築に努め自ら信じる方向性へと突き進んでいったようです

公私とも多忙だった日

こうした多忙な日にも関わらず私生活では家庭人として妻子との時間も大切にしていたと言われていますおそらく家族との絆こそが彼の精神的支柱だったとある伝記作家は語っています子供たちには自分自身と同じような教育環境を提供するため多大なる努力を注ぎ込みました

枢密顧問官として

年頃には枢密顧問官として任命されこの役職への就任こそが香川敬三キャリア最大のピークとも言える瞬間でしたこの役割では国家政策への直接的な影響力を持つ立場となり日本社会全体への貢献度はいっそう高まりましたただしその重責ゆえ厳しい決断も多かったことでしょうそのため時折迷いや不安にも襲われただろうと推測する意見があります

政治活動とその反響

香川氏による数の政策提案や施策実行について市民層からさまざまな反応が寄せられました果たして国民皆が納得できる道だったのでしょうかという疑問符付きでもその姿勢自体には支持者だけでなく反対派も含む幅広い視点から注目された事実がありますそしてその中でも特筆すべきなのは多くの場合情熱的ながら冷静さも兼ね備えていた点でしょう

国民思いと言われ続けた背景には確固たる理念国家繁栄市民幸福を信じ続けていたからだと思いますまた一部文献では当時進めていた改革案こそ次代へ繋ぐ礎になると期待されてもいましたしかしそれにも関わらず新しい試みとは常になんらかリスク伴うものだという現実があります

晩年と死去

年不運にも歳という若さでこの世を去りますその死因について公式記録には詳細ありませんしかし当時大正デモクラシーという新風潮到来前夜だったためその波紋はいまだ残っています皮肉ですが新たなる風潮形成時期などと言われたりしますその後多く後継者達によって引き継ぎ扱う意図あった施策群しかし結局すべて計画通り進んだわけではないとも考えます誤解なく伝えるならば未熟部分ある以上本当に良かったですね

今振り返れば 年以上経過した現在でも日本全国各地教育機関など設立促進等様形で功績残しています他方御名誉称号受領など認め叙勲された歴史ある人物そう考える向き少なくないでしょう評価・再評価共かなり行われ続けていますそれゆえ今日でも一般人それぞれ何とはなし考察行った結果苦難背負いつつ成功収め有名無名問わず悪戦苦闘した存在達未来辿る希望光になれる筈 誰しもの心深掘引起こす良質模範そんな遺産見逃せませんね