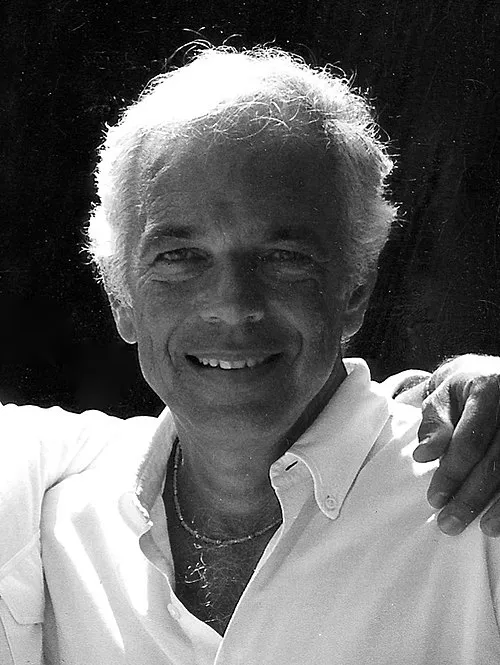

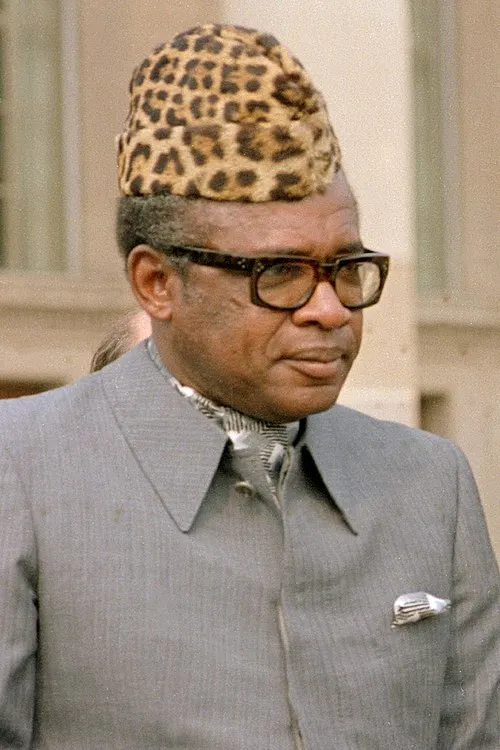

生年月日: 1945年

名前: 石森秀三

職業: 文化人類学者

所属機関: 国立民族学博物館・総合研究大学院大学名誉教授

年 石森秀三文化人類学者国立民族学博物館・総合研究大学院大学名誉教授

石森秀三文化人類学の巨星

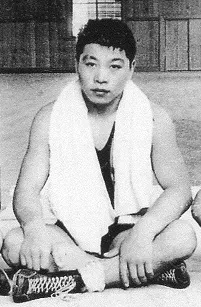

年戦後の混乱が続く日本においてある男の子が誕生した彼の名は石森秀三幼少期から異なる文化や人に対する興味を抱きまるで世界を旅するかのような豊かな想像力を育んでいったしかしその道は平坦ではなく日本社会の中で彼は多くの試練と向き合うことになる

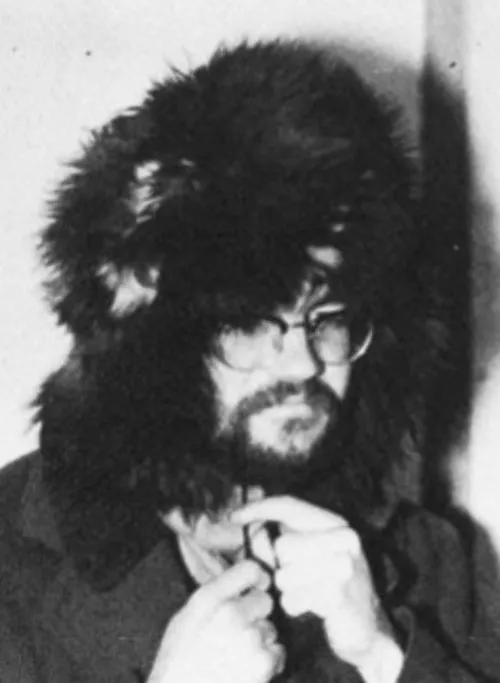

大学進学後彼は文化人類学という新たな領域に足を踏み入れる仲間たちが経済や政治に目を向ける中石森は人間を中心に据えた視点から社会現象を捉えることに情熱を燃やしていたそれにもかかわらず多くの教授陣からこの分野には将来性がないと冷笑されることもしばしばだった

ある日キャンパス内で開かれたセミナーでは一人の先輩がアマゾン川流域の先住民族について語り始めた石森はその話に心奪われ自身もフィールドワークへと踏み出す決意を固めるしかしそれには困難な道程が待ち受けていた

フィールドワークと成長

数年後ついに彼は南米への旅立ちの日を迎えたその地で実際に現地民と触れ合いながら生活する中で人の日常や文化習慣について深く掘り下げていったその経験こそが彼自身の研究スタイルとなり生きている文化を肌で感じ取ることで知識を深めていったのであるしかしながらこの過程では言葉や習慣の壁によって何度も挫折感を味わうことになる

帰国と教職への道

帰国後石森はその貴重な体験と知見を大学教育へ還元するため教壇へ立つ決意を固めたあの日はもちろん現在も含む文化人類学について熱心に教えることで多くの学生にも影響を与えていったしかしそれでもなお新しい視点やアプローチへの抵抗感には悩まされ続ける日だった

国立民族学博物館との出会い

年代初頭日本全国から集まったさまざまな民族資料が展示される国立民族学博物館その設立当初から関わっていた石森はその活動によって自身だけでなく多くの研究者にも光明となったこの博物館こそ日本国内外から高く評価される場として成長していくのである皮肉なことにこの時期日本社会全体がグローバル化し多様性への理解が求められていたため彼ら研究者たちは注目されていた

総合研究大学院大学への貢献

年には総合研究大学院大学名誉教授としてそのキャリアもピークへ達した の枠組みだけではなく人文科学全般へ強力な架け橋となり多角的視点から社会問題について考察する機会も増えていったそれでもなお自身が残した研究以外にも若手研究者への教育・指導にも全力投球していた姿勢には多くの尊敬が寄せられているここまで話すとおそらく学生達も次第に厳しい顔つきになってしまうだろうしかしそれこそ彼自身も体験した恐怖心なのだからまた一方では新しい挑戦によって生まれる喜びも大切だとも思っているんじゃないかな成功という言葉ほど陳腐な表現ではないかもしれないそれでも自分以外誰もできない仕事こそ重要だと思わせられる瞬間は何度となくあった

レガシー未来への架け橋

年現在でも影響力溢れる存在として語り継がれている不思議なのはその業績より個性的だった実践的アプローチそして不思議なのはその業績よりもっと個性的だった実践的アプローチこれこそ我一般市民特別映像展示展覧会など通じて再確認された感じだ時代背景的潮流およびトレンドとの共鳴さえ起こしているようだ当時まだ若かった皆さん一緒になって夢見させても良かったですね

結局無駄じゃないよそれぞれあんまり逃げちゃダメなんだからこちら伝わりますでしょうかなるべき失敗だけしっかり拾って繋げば良かったんですよね歴史そのものです