生年月日: 1870年

死亡年: 1934年

職業: 川柳作家

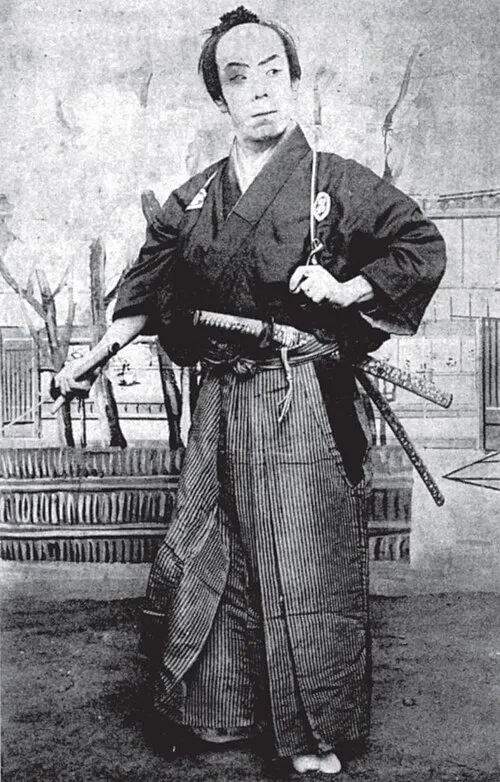

名前: 井上剣花坊

年 井上剣花坊川柳作家 年

井上剣花坊川柳の詩人が織りなす言葉の世界

彼がこの世に生を受けたのは年春の柔らかな光が溢れる季節だった育った環境は平穏そのもので静けさと自然に囲まれた村で日を過ごしたしかし彼の心には何か特別なものが宿っていた若き日の井上剣花坊は自然や人の日常を詩的に表現することへの強い衝動に駆られていたのだ

代半ばで彼は初めて川柳と出会うそれは友人との遊びの中で生まれたものでありその簡潔さとユーモアに魅了されるこの時から彼は言葉遊びに没頭し始めるしかしそれにもかかわらず彼は最初から成功を収めたわけではなかった初期作品はいずれも小さく評価されることなく埋もれていった

それでも諦めることなく自身のスタイルを模索し続けた結果徐に注目を集め始める歳を過ぎた頃には自身の川柳集剣花坊を出版し多くの読者から支持されるようになるそしてその作品群には鋭い観察眼と共感力が溢れそれまでとは異なる新しい風潮を生み出していった

皮肉なことに日本社会が変化し多様化していく中で井上剣花坊の言葉こそが人の日常生活や心情を映し出す鏡となった戦争や経済的困難が続く時代にも関わらず彼は人間味あふれる視点でその厳しい現実を捉えそれによって多くのファンから愛されたそのユーモラスかつシニカルな視点こそがおそらく人との距離感を縮めていた要因だっただろう

しかしその成功も長続きするものではなかった年代後半日本経済は大きな混乱期へ突入していくそしてこの困難な時代背景にもかかわらず彼自身の創作意欲は減退することなく新しい作品を書き続けていたしかしながら大正デモクラシーという自由闊達な風潮とは裏腹に人間関係や社会問題について語ろうとしても多くの場合その意図が誤解されてしまう場面も多かったと言われている

年その晩年頃になると病気によって体調が優れない日が続いていたそれでもなお詩を書く手だけは止まらない老舗となった川柳雑誌にも寄稿し多様性豊かなテーマへの挑戦を続けていたその姿勢こそが一部では古臭いとも見做されながらも生涯忘れ去られることなく記憶される理由なのだと思われる

晩年と遺産

年この詩人はいよいよ最後の日へと足音を進めてゆく死去した際には多くのお悔やみ状や追悼文がおくられ言葉で笑わせ涙させたその存在感について振り返りつつあったこの時代背景とは相反するようにして発信された数多ある川柳作品群それこそが今なお日本文化として残り多様性豊かな芸術表現への道筋となっていることだろう