生年月日: 1834年

没年: 1898年

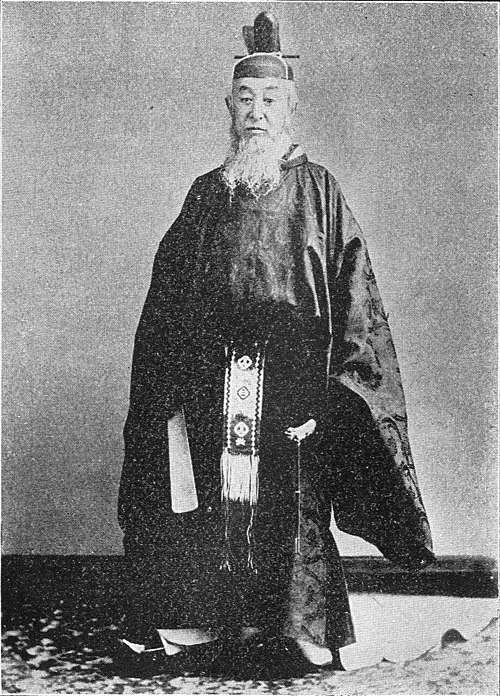

役職: 江戸幕府老中

勤務地: 京都所司代

藩主: 淀藩主

年 稲葉正邦江戸幕府老中京都所司代淀藩主 年

稲葉正邦は年に日本の歴史的な舞台で生まれた彼の誕生は幕末という激動の時代の影に隠れた重要な人物が世に出る瞬間でもあった若き日の彼は江戸幕府という巨大な権力構造の中で育ちその運命を背負うことになるしかし彼が歩む道は決して平坦ではなかった青年期には武士としての教育を受け多くの知識と教養を身につけた特に政治や軍事に関する知識が際立っていたそれにもかかわらず彼はその後自身の家族が受け継いできた藩主として淀藩を治めることとなるこの決断には多くの責任が伴いその重圧は彼の日常生活にも影響を与えたしかし稲葉正邦が本格的に政治活動を始めたのは江戸幕府老中として名声を得てからだったこの役職への就任は確かに名誉であったもののそれと同時に江戸幕府内部で繰り広げられる派閥争いや権力闘争という厳しい現実とも向き合わなければならなくなるそれでも彼はその冷静沈着さと戦略的思考によって数の困難を乗り越えていく皮肉なことにこの時代背景には大きな変革期が迫っていた外国との接触や内乱によって日本社会全体が揺れていたそのため稲葉正邦もまた難しい選択を迫られる場面が多かったある日長州藩との対立による衝突事件では新しい外交政策への転換点ともなる決断を下す必要があったこの選択肢について議論する中で一部では果敢過ぎると評されることもあったしかしおそらく彼自身もそのリスクについて理解しながら行動したのであろう年日本史上最大級と言える明治維新へと進んだ頃この老中としての日も終わりを告げようとしていたその結果新政府への移行や自ら持つ権力基盤への不安からか一時的には疎外感すら抱いてしまう状況になってしまったしかしその後も稲葉正邦はいち早く新政府側につき自身と淀藩との関係性を再構築していこうと努力したそれにもかかわらずこの変革期には多くの人との摩擦も生じていた他国との交流深化や産業革命など新しい潮流に対する反発心も強まっていたためだこのような矛盾した状況下で貴族層や一般市民から信頼され続けるためには多大なる努力が求められた記録によれば当初から賢明さだけでなく人柄でも勝負しようとしていたという評価さえ存在するほどだった最後まで諦めず尽力した結果それでも一度は失意へと陥ったこの人物だが新しい環境下でもその存在感はいまだ健在だったそして年まで生き延び多くの場合善意で捉えられる業績と思惑とは裏腹に数の試練にも直面したことでしょうそしてその死後長い年月経てもなお日本社会及び歴史学者たちは今なお様な視点から語り続けています年現在従来型の政治家像とは異なる先見性や適応能力が求められる今日このような歴史的人物こそ今だからこそ私たちへの教訓となりますまたその後形成された日本国憲法など民主主義制度確立への流れも含めて考えるべきですそしておそらく今尚日本国内外で語り継ぐ価値ある偉人として扱われていることでしょう