生年月日: 1768年(明和5年3月10日)

死年月日: 1798年

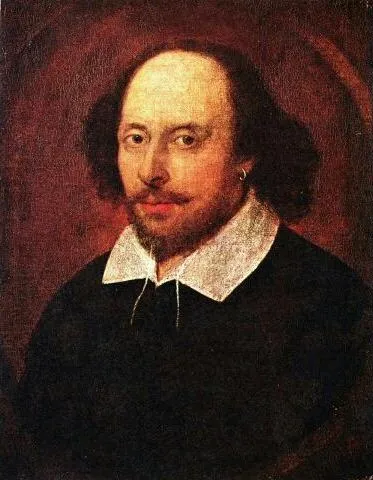

名前: 池田治道

地位: 鳥取藩主

年明和年月日 池田治道鳥取藩主 年

池田治道は年明和年月日に生を受けたその誕生は日本の江戸時代における鳥取藩という地域に特有の歴史的な背景を持つ彼の家系は代藩主として地域を治めてきた名門であり治道もまたその期待に応えるべく育てられたしかしこの栄華の陰にはさまざまな運命が待ち受けていた若き日の池田治道は父である池田光政から政治や武士としての教育を受けることになるしかしそれにもかかわらず彼が直面した時代背景は複雑であった家族や親族間での権力争いが絶えず続いており彼自身もその渦中に巻き込まれることとなったそのためおそらく彼には自分自身の道を見出すことが難しかったかもしれない年治道は歳という若さで正式に藩主となるこの瞬間こそが彼の人生の転機だったと言えるだろう藩主として数の責任と義務が課せられたもののその若さゆえに周囲から信頼されるには時間がかかったそれでもまだ未熟だと批判する者もいれば新しい風を吹き込む存在と期待する者もいたためその立場には賛否両論あったこのような状況下で果敢にも改革に着手したことは評価されるべき点だろう実際彼はその後数年間自身の政治理念や方針を定めていくその過程では地元農民との対話を重視し新しい税制や農業政策など多岐にわたって施策を実施したしかし皮肉なことにこの改革によって一部貴族層との対立が深まり多くの場合その意見と向き合わなければならなくなるそれにもかかわらずこの奮闘によって農民から一定程度支持されるようになりその結果として安定した基盤を築いていく年まで続いた治道の統治期間中日本全体では幕末への兆しが見え始めていたしかし当時鳥取藩では内政面で一定程度安定していたため大規模な混乱とは無縁だったようだただし一部では果たしてこれだけでいいのかと疑問視する声も聞こえていた人がおそらく思っていた通り新しい時代への移行点となったこの期間中自身だけではなく国家全体について考える必要性も浮上していたことでしょう最終的には池田治道は年生涯歳という比較的短い人生を閉じるこの死去についてはいまだ議論があります多くの場合もっと長生きをしてほしかったと言われながらも一方では既存体制への批判精神と先見性を持ち続けた指導者として評価され続けているのであるそして今でも多く人によって語り継がれるこの人物像それはいわば鳥取藩という小さな国ながらも大きな影響力と未来志向を持つ存在だったと言えそうだ池田治道亡き後その名声や功績は次第に広まりました現代日本でも地元愛などと呼ばれる概念がありますが彼の場合それよりさらに先進的だったと言えるでしょう地方創生というトレンドすら感じさせますそして今日多様性あふれる社会へ変貌する日本社会ですがその背後には常に歴史的人物それぞれ異なる視点から未来へ繋げようとも懸命になった存在感がありますまた改革が世代から世代へと伝承され続けていますその流れこそが今でも活用されていますこの物語とは別ですが大正時代以降日本各地では様な記念碑など形態として残っていますこのことで現在でも多く人によって敬愛されその名声はいっそう高まりましたこれほどまで影響力あるリーダーシップがどんな形で残されたかを見るにつれて多く者がおそらく再評価し始めていますそして記憶だけならぬ現実世界にもその痕跡例えば地方自治体発行パンフレットなど今なお彼について書かれているものもあります結局言えることそれぞれ異なる背景・文脈・個性ゆえ人間一人一人のおよぼす影響力について考慮する必要がありますただ単純化できないリアルだからこそ想像以上そして往にして忘却された部分への意識喚起この小さな島国日本根強い結束感・連帯感これ以上素晴しい文化表現方法あるでしょう 時折ふと思う遺産とは何なのか果たして我自身次第なのかな 昔から今へ至る流れその渦中私達の日常生活確実につながっていますねそしてそれぞれ異なるスタイル・姿勢故新しきを求めつつ古きを知り続けたいそんな思い抱いて日常営んでいます しかし同時期必然的反発忘却文化形成過程含んじゃう事態如何どう乗り越えて行けば良かったのでしょうそして新たに挑戦心懸けて成長できればいいですね