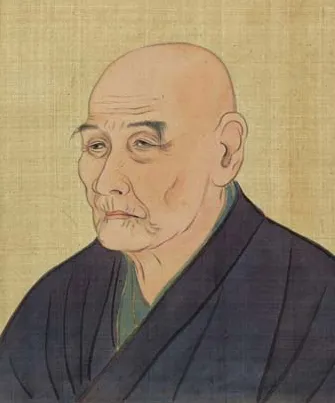

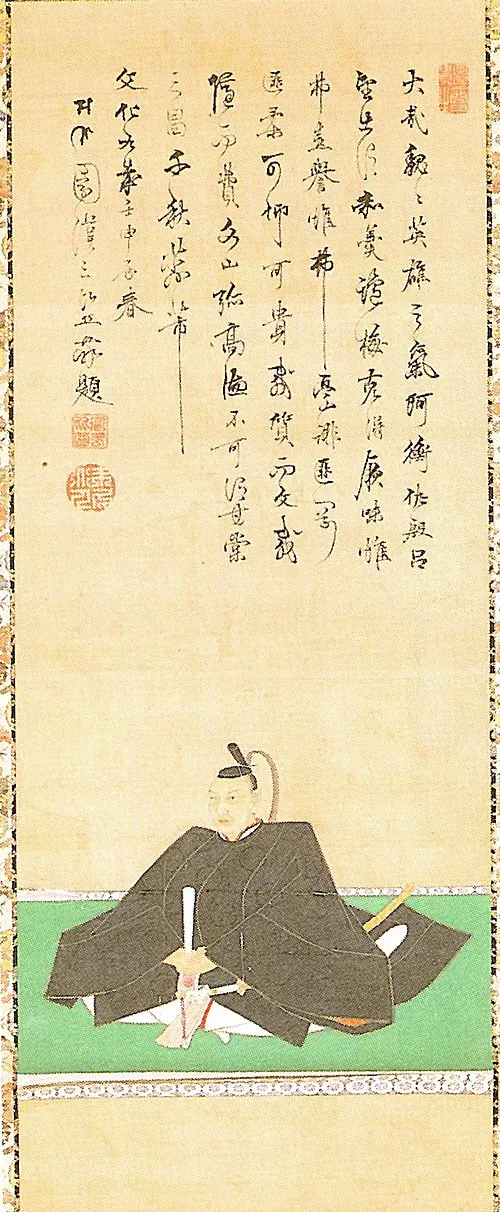

生年: 1773年

没年: 1841年(天保12年閏1月30日)

役職: 江戸幕府11代将軍

名: 徳川家斉

年天保年閏月日 徳川家斉江戸幕府代将軍 年

徳川家斉彼の人生は幕末という な時代に彩られていた年彼は徳川家の重厚な歴史の中で生を受けたしかしその誕生が何を意味するのか誰も予想できなかった当時日本は内外から様な圧力にさらされておりこの子供が将軍となる未来はまだ見えなかった

若き日の家斉は江戸城の華やかな宮廷で育ちその生活は贅沢そのものだった皇族や貴族たちとの交流によって多くの教養を身につけたがそれにもかかわらず彼の心には常に孤独がつきまとった特に自ら将軍職につくと決まった時その責任感からくる重圧は計り知れないものだった

年運命的な年となったこの年家斉は江戸幕府代将軍として即位しただがこの大役にはさまざまな期待と同時に疑念も伴っていた彼自身もまたこれからどうなるんだろうと不安を抱いていたかもしれないしかしそれにもかかわらず彼はいわば伝統を背負う存在としてその役割を果たすことになった

家斉が将軍となると多くの改革が進められたその中でも特筆すべきなのは天保改革であるこの改革によって農民への税負担軽減や商業活動の振興など多くの変化が試みられたしかしそれには限界があったそして反発する藩士たちも少なくなく改革はしばしば混乱を招いた

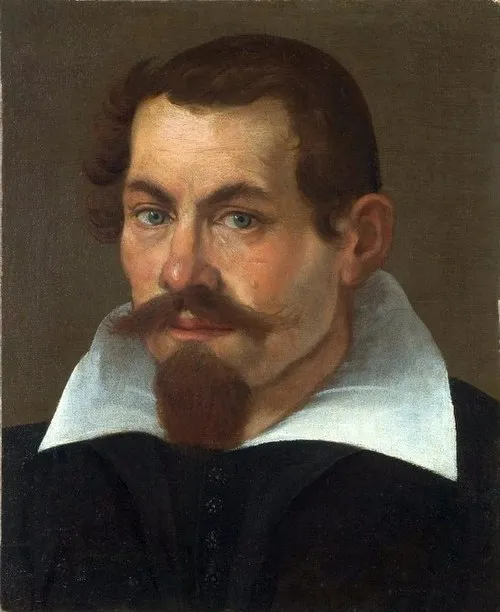

また一方で外部からの脅威も無視できない状況だった黒船来航という衝撃的な出来事西洋列強との接触が始まり日本社会に新しい風潮を吹き込むことになるこの流れについていけない者たちは保守的になり新しい考え方への抵抗勢力となるそれにもかかわらず家斉自身は何とか国をまとめようともがいていたことでしょう

年代初頭日本全体では不穏な空気が漂い始めていた幕府内部でも権力争いと権謀術数が渦巻いており貴族や武士階級間で対立する意見も増えていったもっと若手に任せるべきだという声や何とかして従来通り維持すべきだという声などそれぞれ異なる意見これだけ多様性ある意見調整こそ難しかったのである

年悲劇の日この年徳川家斉はその生涯を閉じることになる歳という比較的若さであった当時日本国内では大規模な動乱へ向けて様な事件がおこっておりその渦中で静かに消え去ったようにも思える彼自身ももっと長生きしてこの国をどうしたかったんだろうと議論されても仕方ないくらい不完全燃焼感漂う最期だったと言えるでしょう

今日まで続く徳川家的影響今では見ることのできない江戸幕府そして日本社会全体には数世代後へ向けて影響与え続けていますその遺産とはなんでしょう おそらく自由とは程遠かった当時人の日常生活への直接的影響こそ一番大切なのですそれでもその影響力はいまだ歴史研究や文化研究等さまざま分野で語り継ぎされています

徳川家斉という名こそ忘却されつつある現在ですがその痕跡はいまだ確実に残っていますそして私たちは今日生者としてこの歴史上人物について考察する義務があります皮肉にもその死後年以上経過した今なお人や学者達によって語られる一人として名を残しています