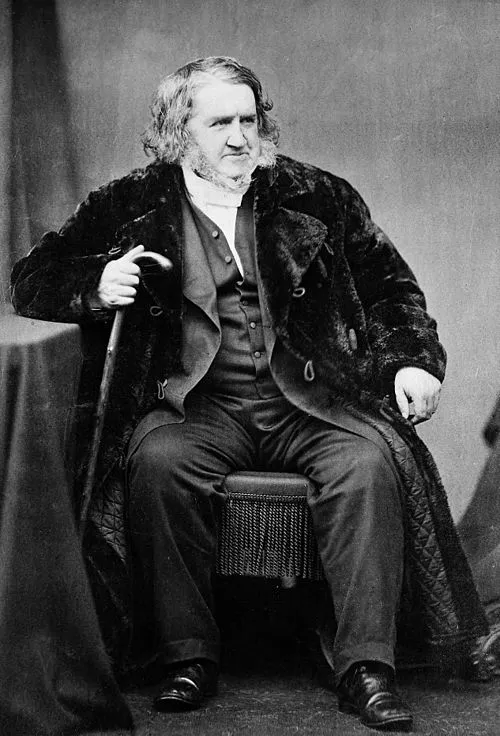

生年月日: 1821年5月8日

氏名: 市橋長和

藩主: 近江仁正寺藩主

没年: 1882年

年文政年月日 市橋長和近江仁正寺藩主 年

市橋長和の物語武士から藩主へ

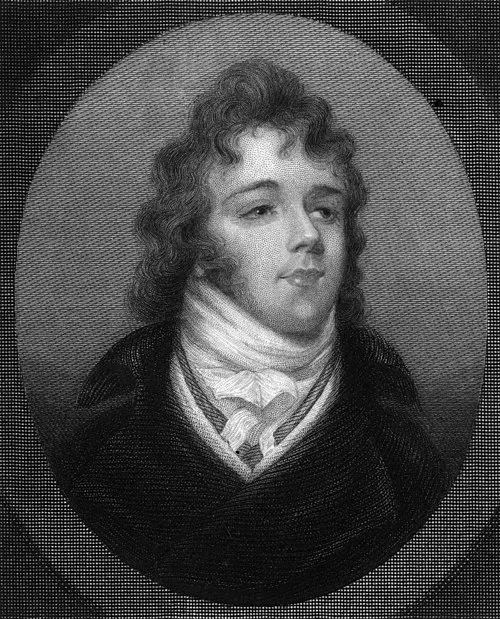

年の月日近江仁正寺藩の地で生を受けた市橋長和この時代日本は幕末に向かう波乱の中にあったが彼はまさにその渦中で育つことになるしかし彼が生まれた瞬間には誰もその後の日本史における重要な役割を果たす人物になるとは想像していなかっただろう

若き日の長和は武士としての教養を受けながら成長した兄や父から剣術や馬術を学び戦場で名声を得るための日が続いたしかしそれにもかかわらず彼は戦闘だけではなく政治にも関心を持つようになった歴史家たちはこう語っている長和はただ単なる剣士ではなく未来の藩主としてふさわしい器量を備えていたと

その後年明治維新の波が日本全土に押し寄せる中彼は仁正寺藩主として即位することになるしかしこの地位への昇進は平穏無事なものではなかった維新政府との関係構築や内部対立への対応など多くの試練が待ち受けていたそれでもなお彼は周囲との調和を重んじ自身の信念に基づいて行動することを選んだ

困難と挑戦時代の激流

市橋長和が藩主として直面した最初の大きな挑戦それは旧来制度への抵抗と新しい明治政府による圧力だった皮肉なことにこの新しい政権こそが最も多くの変化と混乱をもたらす要因だったしかしながら市橋氏自身もまた自身とその領民たちとの間でどちら側につくべきか常に葛藤していたという

おそらく彼自身も不安だっただろう武士道と新政府の狭間で揺れる心情それでもなお市橋長和は冷静さを保ちながら次第に自分自身と向き合っていったそして新しい政治体系について理解しようと努力する一方で旧来型の価値観についても敬意を持ち続けたその姿勢こそ多くの支持者たちから信頼される理由となったのである

内外政策邁進する姿勢

市橋藩主として在任している間多様な政策改革にも取り組んだ教育制度や農業改革など多岐にわたり実施した結果その効果は徐に現れ始めていたしかしそれにもかかわらず不満や反発も少なくなかったこのような矛盾した状況下でも市橋氏自身には強いリーダーシップ能力が求められていた議論の余地がある点だろう

指導者とは人から尊敬される存在なのか

ファンによれば名君でありながら独裁的とも言える二面性こそ市橋氏だったというその複雑さゆえに人から評価される一方その立場ゆえ反発されても仕方ない側面もあったのである

晩年遺産と思索

年その生涯年目という節目の日運命的にはこの世との別れとなったそれまで幾多もの試練や成功体験とりわけ人間関係について深く考えざる得ない日だったと言われているしかしこの時代背景から見ても市橋長和という人物像はいまだ多様性豊かな印象を与える存在感なのだ

現代との接点影響力と教訓

今日では市橋氏によって築かれた仁正寺藩政権下で残された数のお宝文学作品や美術品などそれぞれ考察され続けているまたリーダーシップと信頼を基盤とする原則的思想についても今なお議論されているそれともしかするとこの偉大なる人物から学ぶべき教訓はいまだ消えることなく私達へ伝承され続けていると言えるだろう

彼以降日本社会自体が大きく変革したとはいえその足跡と思索された内容には根底部分で共通点がありますそれぞれ異なる時代背景・文化的要素にも拘わらず人類共通と言われるテーマ秩序公正誠実は決して色褪せないメッセージなのです