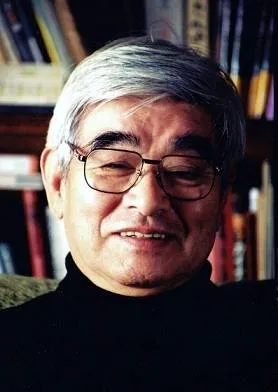

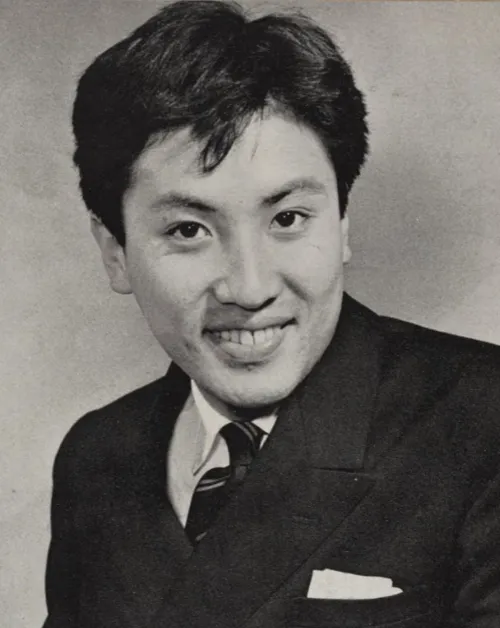

名前: 堀井令以知

職業: 言語学者

肩書き: 関西外国語大学名誉教授

生年: 1925年

没年: 2013年

年 堀井令以知言語学者関西外国語大学名誉教授 年

堀井令以知言語学者として名を馳せたこの人物は年の春静かな町で生まれました幼少期から言語に対する興味を抱きその好奇心は彼を多様な文化や言語の世界へと導いていきますしかし彼が初めて自分の声を見つけるまでには多くの試練が待ち受けていました大学時代堀井は外国語学部に入学し多くの友人たちと共に言語学習に励みましたそれにもかかわらず当時の日本社会では外国語教育が十分ではなく彼はさまざまな教材や独自の方法論を用いて自己流で言語を習得していきますこの努力が後に彼自身の研究に大きな影響を与えることになるとはその時点では誰も想像できなかったことでしょう卒業後堀井は関西外国語大学で教鞭を執ることになります教育者として数十年にわたり多くの学生たちへ情熱的に知識を伝授しましたしかし単なる教授職では満足できず自ら積極的に研究活動にも乗り出します彼が提唱した多言語環境下でのコミュニケーションは当時画期的でありそれによって多くの注目と評価を集めることになります研究成果として著された書籍や論文は広く読まれそれによって堀井は国内外で高名になりましたしかし皮肉なことにその成功にもかかわらず常に新しい挑戦への欲求が彼にはあり続けました教育とは常に進化するものだと考え続け新しい教授法や教材開発にも精力的でしたそれゆえ一部から昔ながらの教授スタイルについて批判されることもあったようですおそらく彼が最も影響力ある業績となったものは日本人と英語の間柄について掘り下げた研究でしたこのテーマへの取り組みは日本人特有の発音や文法理解力について深い洞察を提供し多くの教師や学生たちから称賛されましたその結果堀井理論と呼ばれる概念すら生まれました年という年新たな挑戦の日が訪れる中でも決して諦めない姿勢こそが本当に称賛されるべきだったと言えるでしょうそれでも一方で高齢による身体的制約との葛藤も感じていたと思います周囲にはその困難さすら見せないよう努めながら一歩一歩進む姿勢こそ真摯でしたしかしその道程にはいつしか終わりの日も近づいていた年月日この世との別れの日となります惜しまれつつ去ったこの偉大な学者その死から時間が経つにつれて人はいかなる形でも彼との出会いや教えについて思い返していますそしてその存在感は決して薄れることなく後世へと引き継がれていることでしょう実際この頃になると関西外国語大学内でも様な追悼イベントや功績展示会などが行われ人はいかにして堀井令以知氏のおかげで現在ある教育システムとなったか再確認する機会ともなりましたまた学生たちだけでなく多くの同僚教員たちもその貢献について改めて振り返りその重要性について認識するようになっていますそれほどまで影響力ある存在だったということでしょう今なお堀井氏から受け取った教訓やメッセージは新しい世代によって継承されています文化と言葉がどれほど強固につながっているかこの視点こそ今後も重要視され続けるでしょうそして皮肉なのですがその死後年以上経過した今でも他国との交流活動などでは未だ若手研究者として名指しされ続けていますこの事実こそ私たち一人ひとりが持つべき記憶なのです