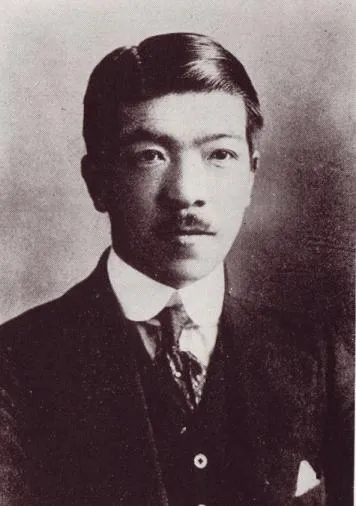

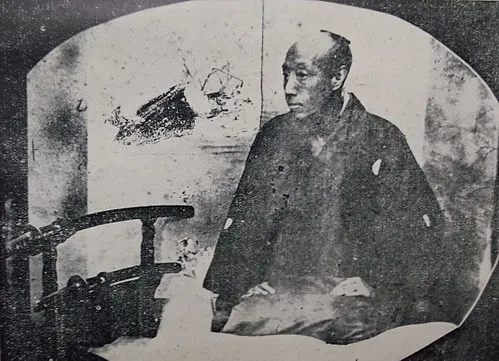

生年: 1866年

没年: 1952年

職業: 林学者

主な業績: 森林学の発展に寄与

年 本多静六林学者 年

彼の名前は本多静六年江戸の地に生まれた彼は樹木を愛し森を語ることに運命づけられていた若き日の彼は自然の中で遊びながらその美しさと神秘に心を奪われていったしかしそれにもかかわらず本多は当時の社会が抱える農業や森林管理の問題を深く考えるようになったこの思索こそが後の林学者としての道を開く鍵となったのである青年時代本多は東北大学で学ぶこととなるその地で出会った教授や仲間たちは彼に新たな視点と知識を与えたしかし皮肉なことにそんな充実した学生生活も長く続かなかった明治維新という大きな変革期人が国の行く末について悩んでいた頃本多もまたその波に飲み込まれる故郷を離れ多忙な東京へと移り住むこととなったのである本多静六が林学者として名声を得る前には多くの試練があった特にそれは研究資金不足という現実だっただろうおそらくこの経験こそが自身の信念と情熱を試す試練だったと後年語っている人もいるまた一方では自然との共生という理想的な思想にも出会いそれが彼自身を成長させる要因ともなった年本多はアメリカへ留学する機会を得るこの渡米によって多様性豊かな森や樹木管理技術を見ることになるその経験から得た知見は日本帰国後に新しい林業技術へと結びついていくしかしそれでも尚日本には適した方法論が必要だとの思いから日本独自の林業体系構築への道筋が模索され始めた年代には日本国内でも森林管理への関心が高まり始めていた本多静六はその先駆けとして活躍し数の著作物によってその思想や方法論を書き残していく森林生態学など新しい視点から自然環境を見るようになりその理論的背景も一層深化していったその結果森という存在が持つ意味合いや重要性について多く人に再認識させる功績となりうるしかし本多には常に困難も伴っていたそれにもかかわらず信じて進むしかないという固い決意によって日研究活動や教育活動への情熱が絶えないものとなった最終的には未来世代への責任とも言えるその姿勢はおそらく当時では珍しいものであろう同時期多数いる林業専門家たちとは一線を画す存在だったと言えるだろうか年本多静六は日本林業界で大きな影響力を持つようになるそして年この偉大なる林学者本多静六はいかなる形で世界から旅立つことになったこの瞬間まで彼自身この大地と森への愛情その重要性について語り続けていただろうそう考える人も少なくない今なお本多静六による理念や手法は受け継がれておりその遺産はいまだ色あせない果たして私たちはどれだけこの教訓から学び取れているだろうという問いかけこそ新世代によって常に考え直され続けているそれだけではなく今日でも環境保護持続可能性が叫ばれる中おそらく本田氏ならばこの状況下でも同じ理念で未来へ向かったことでしょう未完だからこそ永遠なのです果敢にも美しい自然との共存へ向かう試みとして本田氏の精神はいまだ生きていますそしてそれゆえこの歴史的人物の日と思索する姿勢こそ新しい時代への希望なのです