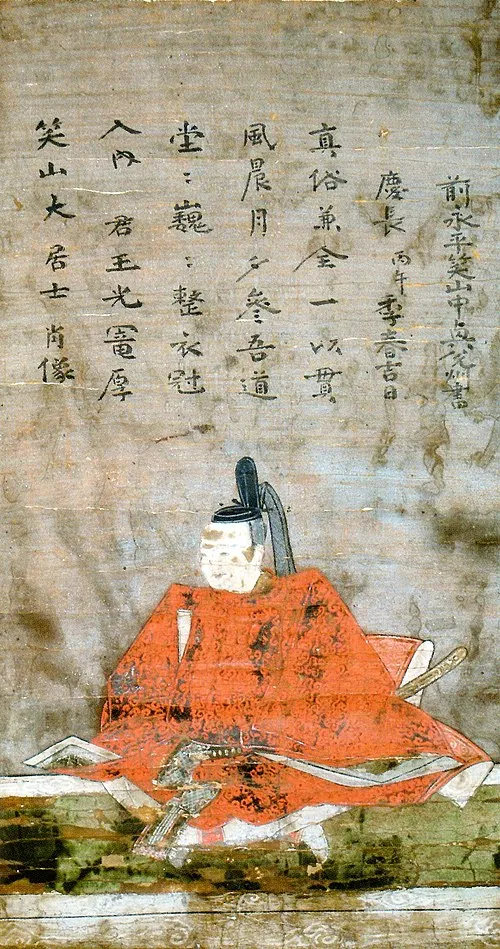

名前: 平野国臣

生年月日: 1828年

没年月日: 1864年(元治元年7月20日)

主な活動: 尊皇攘夷派の志士

年元治元年月日 平野国臣尊皇攘夷派の志士 年

平野国臣の人生は幕末の日本における激動の時代と深く結びついている年彼は武士の家に生まれ育った彼が幼少期を過ごしていた頃日本は西洋列強の圧力によって揺れ動き始めていたしかしその影響を直接感じることなく平野は自らの道を模索することになる青年期彼は学問と武道に励みながらも心の奥には尊皇攘夷の思想が芽生えていったやがて彼は多くの志士たちと共に活動を始める時代背景として日本では多くの人が外国勢力による侵略から国を守ろうと懸命になっていたしかしそれにもかかわらず政府内部ではその流れに逆行するような動きも見受けられた特に平野国臣にとって重要だったのは年その年に起こった重大な事件であるこの年彼は大坂で志士たちとの連携を強化し自身も重要な役割を果たすことになるそれにもかかわらず大名や幕府側との対立が激化し各地で戦闘が頻発する状況となっていった皮肉なことにこのような緊迫した情勢下でも内部には様な思惑や利害関係が渦巻いていた一部では和平への期待が高まり一方では徹底的な抗戦論者も存在していたこうした複雑な背景ゆえかおそらく平野自身も次第に思い悩むようになっていった実際彼は尊皇攘夷派として数の行動を起こしていく中で多くの仲間たちとの絆を深めていったその中でも特筆すべきなのは中岡慎太郎などとの連携だろう特定の日には我こそ日本人だと叫びながら街頭演説を行う姿が目撃されているしかしその決意とは裏腹に世情は混乱し続け多くの場合願望通りには進まない現実とも向き合わざるを得なくなるまたこの時期には自身だけでなく家族や友人への影響も無視できないものだった忠義という名分とは裏腹に自身の日常生活にも苦境が続いたと言われているそしてそれでもなお理想を追求し続けた平野国臣それゆえ一部から彼への評価も賛否両論となり過激派と呼ばれることもしばしばあったようだ年になると事態はいよいよ深刻化する一方では薩摩藩や長州藩など新興勢力による幕府打倒運動が盛んになる一方で一部地域では未だ抵抗感情も強かったこの年平野自身もその波乱万丈な歴史舞台へ再び立ち上がる決意固めながら不安定さ感じつつ日暮らしていたという記録も残されているそして年日本史上最大級とも言える明治維新へ突入する瞬間を見ることとなった明治政府樹立は確かなる方向性だったもののおそらく彼自身この新しい政権体制への期待より不安感さえ抱いていただろうしかしそれにもかかわらず自身与えられた役割について真摯しんしに向き合おうとしていた矢先しかしながらこの期待とは裏腹に運命というものは残酷であり生涯最後の日まで苦難から逃れることのできぬ状況下へ置かれてしまうその後新政府から反乱者扱いされた結果不幸にも最終的には捕縛され処刑されてしまう不遇という言葉すら似合わぬこの結末歴史家たちはこう語っているもしあの日大坂で別の選択肢あればとも皮肉にも死後数十年経てもなおその名声と悲劇的運命はいまだ色褪せず生誕地近辺では今なお国臣公と呼ばれ親しまれているまた近代日本史研究者から議論され続けもし現代社会ならどんな評価受けただろうとの問い掛けさえ見受けても不思議じゃないそして今日まで多く語り継がれるその姿こそ本当の意味で志士の名乗りとも言えるだろう