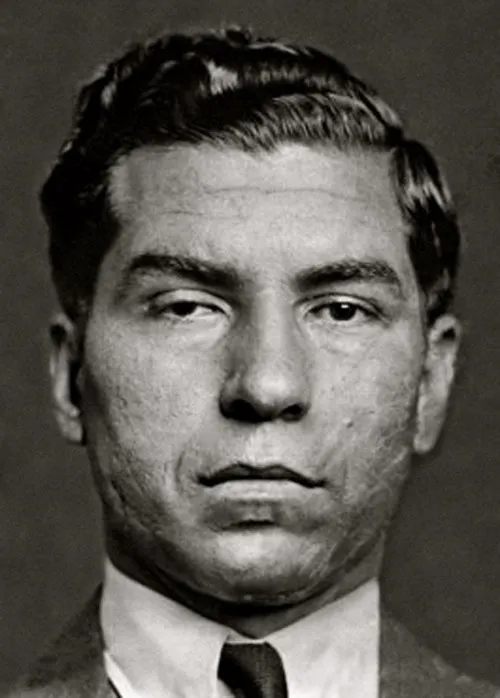

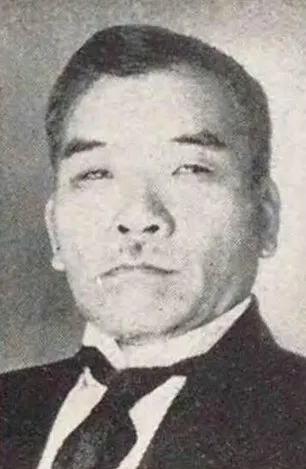

生年月日: 1886年

職業: 野球評論家、学生野球指導者

没年: 1965年

年 飛田穂洲野球評論家学生野球指導者 年

飛田穂洲の物語

年長崎県の小さな町に一人の男が生まれた彼の名は飛田穂洲まだ幼い頃から彼は野球に魅了されていた少年時代友達と共に土手で行った試合では夢中になってボールを追いかける姿が印象的だったしかしその情熱は単なる遊びでは済まされなかった

成長するにつれ飛田は自らの才能を見出す地元のチームでプレーしながら高校でもスポーツへの愛情を深めていったしかしそれにもかかわらず彼はプロ選手になる道を選ばなかったおそらくこの決断には彼自身の教育者としての理想があったからだろう

やがて大学へ進学し教育学を専攻することとなるそしてその後教壇に立つことになるがそれだけでは満足できなかった彼は子供たちに野球だけでなく人間として大切なことも教えたいと考えたそのためには自身がもっと経験を積む必要があると思っていたしかし皮肉なことにこの思い込みこそが後彼自身のスタイルとなるのであった

評論家としての道

年代日本国内では野球人気が高まっていたしかし戦争という暗雲によって多くのスポーツイベントも影響を受けていたそれにもかかわらず飛田はこの状況下でも野球への愛情を持ち続けたそして年代中盤になりようやく日本も平和を取り戻し始めると再び野球界へ復帰する時期が訪れる

評論家として活動するようになった飛田だがそのスタイルは独特だった他者とは異なる視点からゲームを見ることで多くのファンや選手から支持されたその中で特に注目された点は試合とは人生そのものであるという哲学だったこの言葉にはおそらく自身が過ごした数十年分の経験と観察力が凝縮されている

指導者として後輩へ伝承

年代後半になると飛田穂洲は学生野球指導者として活動する機会も増えたこの新しい役割で多くの若い選手たちとの出会いによって自身も新しい発見や感動を得ることとなるそれにもかかわらず一度たりとも自己満足してはいなかった常に新しい技術や考え方について研究し続けていたその努力こそが多く生徒たちへ愛され続ける理由でもあった

晩年と遺産

年新しい世代へ向けたメッセージを書き残してこの世を去ったその死は多く人に衝撃を与えることになり野球界最後のお父さんと呼ばれる存在となったただ単純に名選手や名監督と言われない領域で多大なる影響力を持ち続けていたそれゆえ多様性豊かな思想家として位置づけられていると言える

現代との関係

今日でもその教えや哲学は若きアスリート達によって引き継がれている特別なテクニックだけでなく人間性というテーマまで含めて学校などでは講義され続けていますまた試合とは人生そのものという言葉これは現代社会でも多く用いられ多様性について考えるきっかけとなっていますしかしこの言葉には悲劇的とも言える側面があります今なお競技場で命懸けの日を送る若者達がおりますので