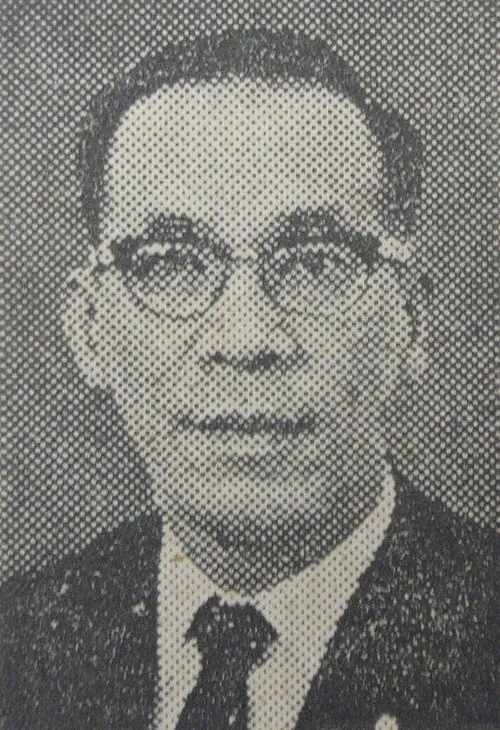

名前: ハインリヒ・コニエッツニー

職業: 作曲家

生年: 1910年

没年: 1983年

年 ハインリヒ・コニエッツニー作曲家 年

年音楽の世界に大きな影響を与えた作曲家ハインリヒ・コニエッツニーがこの世を去ったその人生は音楽の革新と伝統の狭間で揺れ動くものであり多くの人にとって彼はただの作曲家以上の存在だった彼が最初に音楽に触れた瞬間それはまさに運命的な出会いだった幼少期彼は自宅で母親からピアノを教わりその指先が鍵盤を滑るたびに彼自身も知らないうちに創造力という名の翼を手に入れていたコニエッツニーは年代から年代にかけてヨーロッパ中で活動し始めるしかし時代背景としてナチス政権下のドイツでは多くの芸術家が迫害される中で生き抜くことが求められたおそらくこの混乱した時代こそが彼の音楽性やスタイル形成にも影響を与えたのであろう若干歳でオペラリネットを書き上げその才覚を広く知らしめることとなったしかしそれにもかかわらず彼は常に新しい表現方法やスタイルを模索していたこの探求心こそが後年多様なジャンルや形式へと広がっていく土台となったそして年代には前衛的な作品群も手掛けるようになり既存の枠組みに挑戦する姿勢が評価されていたそれでも彼は決して過激になりすぎず皮肉なことにそれこそが多様性と深みを持つ作品への道標ともなった記録によればコニエッツニー自身私は常に人との対話から生まれる音楽を書いていると語っていたこの言葉にはおそらく他者との関係性や社会とのつながりへの深い理解と欲求が反映されているそしてその姿勢こそが多彩な作品群へ繋がっていったのである年代になると彼は特定のスタイルよりも自身の日常生活や社会情勢からインスピレーションを受けた作品を書くようになる私の日常生活そのものが私の音楽だと語るようになりその影響力は次第に国際的にも広まり始めたしかしそれだけではなく実際には観客との感情的共鳴という側面も無視できない特定のメロディーや和声進行には人の日常的な経験や感情への共鳴する力強さがあった年には一部マスメディアによって忘れられた作曲家として扱われる事態も起こったしかしそれにもかかわらず逆説的だと思うもののおかげで新世代ミュージシャン達によって再評価され続けているその後数年間大学などでも講義活動など行い新しい世代への影響力はいまだ衰えぬものとなっているそれから年以上経ち年現在多くの場合ハインリヒ・コニエッツニーという名前は若者層には馴染み薄いしかし一方ではクラシックファンや歴史愛好者によって今なお愛され続けその作品群はいまだ演奏されています皮肉なのだろうか新しいと呼ばれる要素ばかり追い求められる現代だからこそその根底には依然として古典派以来受け継ぎたい文化遺産つまりコニエッツニー自身があることまで考慮されてはいない最近公開された映画などでは少しだけでもその名を見る機会があります忘却の淵から引き上げたいと思わせる何か観客・ファン・批評家同士でも賛否両論あるでしょうただ確かな点として言えることそれは人間とは時間という流動体と折り合いながら生き延び自分自身とも向き合う存在なのだということでしょうコニエッツニーの場合生涯通じ音楽だけではなく人を見つめ続けましたその意志無きところ大衆文化界隈含む芸術界隈全般へどんな貢献できただろう想像するだけでも面白そうですもし今あなた自身生涯懸命努力した結果として不当評価されたならあなたもまた忘却という闇より抜け出す可能性がありますこの惑星上本当に重要なのはどんな意義深さ持つ作品書いて来たこれから書いてゆこうとしている点なのだから