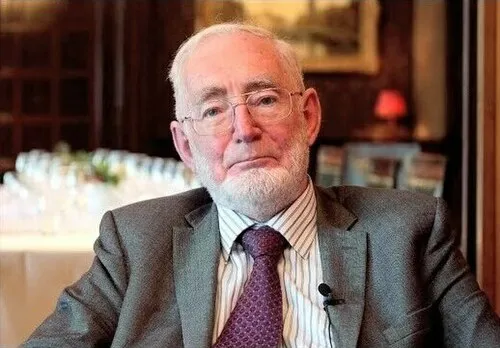

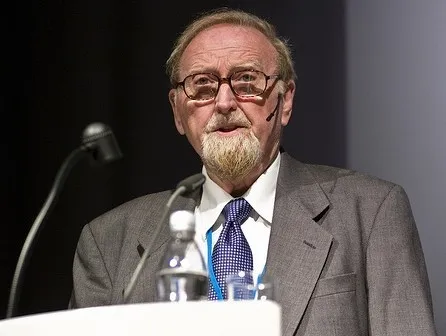

名前: 早川忠孝

生年月日: 1945年

職業: 政治家

年 早川忠孝政治家

年戦後の混乱が続く日本の一角で早川忠孝は静かに生を受けた彼の誕生はある意味で戦争によって引き裂かれた国の復興を象徴するものであった彼が成長するにつれて日本は新たな未来を切り開こうとしていたしかしその道のりには多くの障害が待ち受けていた

早川は大学進学後社会問題に対する関心を深めていった特に地方政治への関心が芽生えた瞬間それは彼自身の人生において重要な転機となったこの選択によって彼は地域社会と密接な関係を築き始めるしかし当時日本全体が貧困と格差で苦しんでいたためその状況に対して声を上げることには勇気が必要だった

その後早川忠孝は地方議会選挙に立候補し見事当選したこの瞬間おそらく彼自身も驚いていたことだろうそれにもかかわらずこの成功は新しい挑戦への第一歩に過ぎなかった若き日の熱意と理想主義によって動かされていた彼だったが政治家として直面する現実は厳しかった

議会内では多様な意見や利権が交錯し自分の信念を守ることすら難しい状況だったその中でも彼は一貫して地域振興や福祉政策に力を入れることを決意した自分自身だけでなく多くの人が豊かな生活を送れるようになるためには何が必要なのかという問いから始まった政策提案この姿勢こそが結果的に多くの支持者から愛される理由となった

しかしその活動には常に反発も伴った地元企業との癒着や不正疑惑など多くの批判にも晒されたそれでもなお早川忠孝は決して諦めず自身信じる政治家像へ邁進していった皮肉なことだがその時期不正疑惑によって大物政治家たちが失脚する中自らの清廉さこそ真実だと証明できるチャンスとも言える場面でもあった

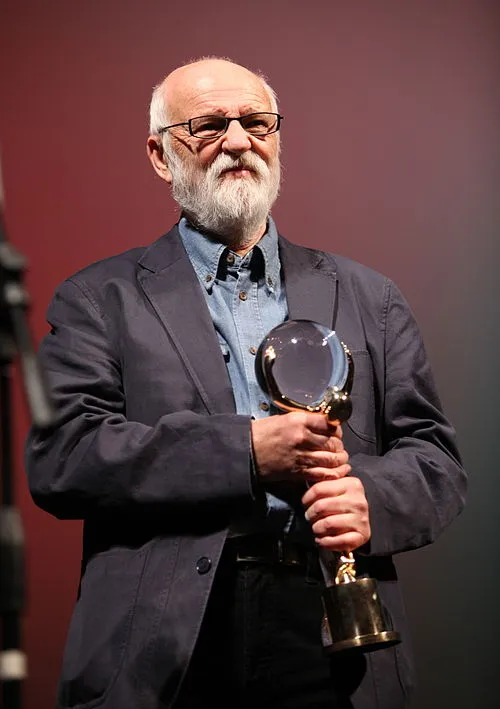

年月と共に早川忠孝はいくつもの重要法案を通過させていきその功績から政界では確固たる地位を築いていったその姿勢ゆえ多様性や包摂性について真剣に考えるようになり多文化共生の重要性について語り始めた現代社会にも通じるこの理念がおそらく先見性ある視点だったと言えるだろう

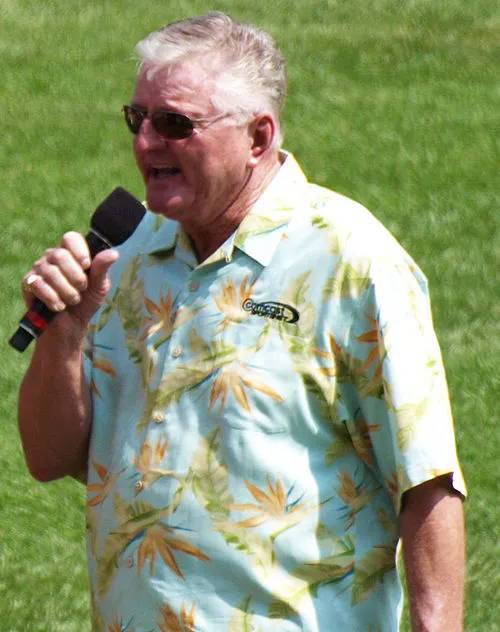

年代には市民運動や環境問題への取り組みも行うようになり市民主体の政治スタイルへシフトしたこの頃になると人とのコミュニケーション不足や情報公開不足という問題点にも気づき始め透明性を重視した政策改革へと舵を切っていくその結果市民との距離感も縮まり新しい支持基盤とも言える存在となっていった

しかしそれだけではない私たちは未来へ向けて何を見るべきなのかという問い掛けから生まれた持続可能な社会構想しかしそれにも関わらず大企業との癒着や既得権益層との闘争は厳しく続いていたその矛盾こそ自身の日奮闘への葛藤でもあろう果敢なる挑戦者であり続けながらも人間的弱さも抱えている人物像それこそ本来私たち皆で持つべき姿ではないだろうか

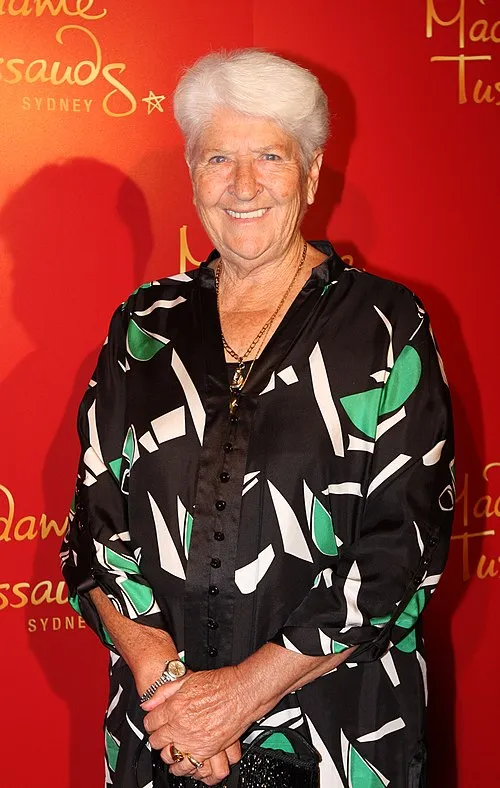

晩年になるにつれ世代交代が進む政界そして新しいリーダーシップスタイルとして求められるコミュニケーション能力そこでも早川忠孝氏自身も変化する必要性感じ始めることになりました次世代を担う子ども達への教育・支援策についてより一層強調し続けましたそれにもかかわらず高齢化社会という課題には思わぬ影響力作用してしまいました

年代初頭大震災など未曾有なる出来事によって一度すべて打撃受けましたそしてその影響下新しいビジョン掲げざる得なくなるでしょう災害復興と地域経済再生はその核心的部分でしたまた一方では市民活動団体とも連携し高齢者福祉向上策等積極的展開されましたそれでも従来型価値観とは異なるアプローチ求め続けます

残念ながら年不運にも命尽き果てしまいましたしかし その遺産特別講演会開催され市民参加型シンポジウム企画されたことでしょう彼自身亡き後も尚生涯成し遂げたいと思われていた理想郷構築目指す運動継承され続いています