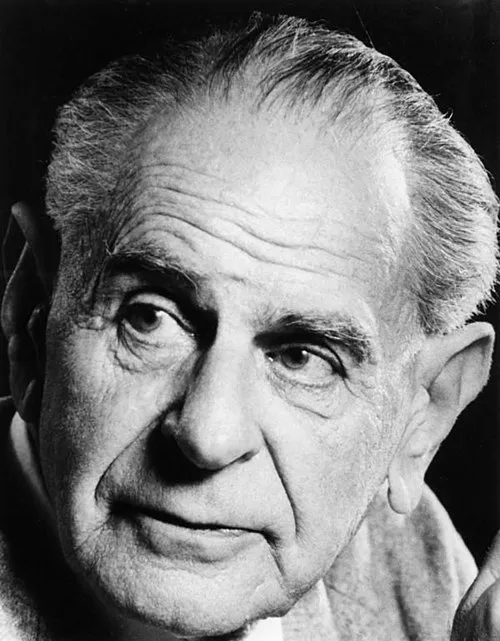

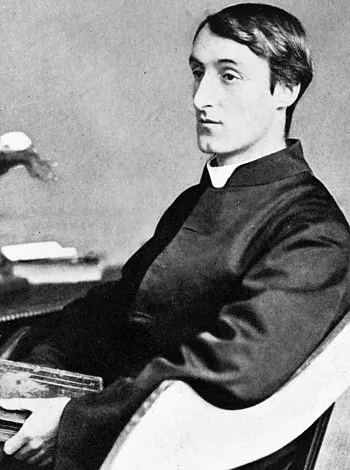

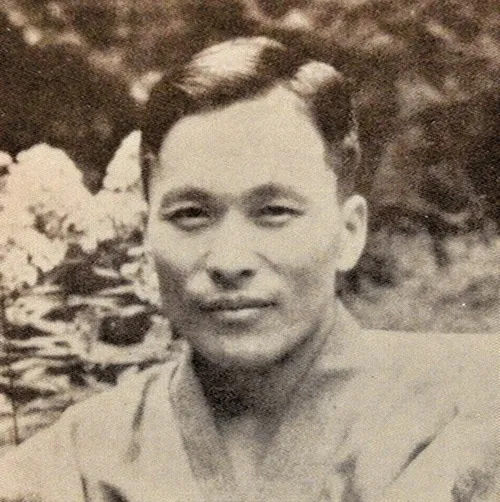

名前: 蓮田善明

生年: 1904年

職業: 国文学者

没年: 1945年

年 蓮田善明国文学者 年

蓮田善明日本文学の光と影

年東京の下町で生まれた蓮田善明は幼少期から文学に対する並外れた情熱を抱いていた彼の家族は商人だったが彼自身はその道を選ぶことなく文字と格闘する人生を歩むことになった母親から受け継いだ和歌への愛情が彼の文学的な目覚めのきっかけとなった可能性が高いしかしその背景には厳しい経済状況もあり常に安定した職業を求めるプレッシャーがあった

学生時代蓮田は古典文学に強く惹かれていたそれにもかかわらず現代文との接触も欠かさず多様な視点から日本文学を探求し続けた大学では国文学を専攻し多くの教授や友人との交流によってその知識と理解を深めていくその中でおそらく彼は自身の作品に対してどこか批判的だったかもしれない特に他者と比較されることに敏感だったためだ

卒業後すぐに教師としてキャリアをスタートさせたがその職業選択には複雑な思いがあったと言われている教壇に立つことで自らの知識を広める機会も得る一方自分自身が評価されないことへの不安も抱えていたそれでも彼は授業や講演会で積極的に日本古典や近代文学について語り始め多くの学生や若手作家たちへの影響力を持つようになった

年代になると日本社会全体が不安定化し始めていたそしてこの時期には急速な国粋主義が台頭しそれによって文化や芸術にも多大な影響が及んだしかしそれにもかかわらず蓮田は自らの信念として真実な表現を追求し続け新しい文体や形式への挑戦も辞さなかったこの頃新興芸術運動と呼ばれる動きとも関わり合いながら自身独自のスタイル構築へ向けて努力したのである

年日本全土で戦火が繰り広げられる中蓮田善明は著作活動から一時的に遠ざかることとなったしかしそれでもなお彼の日記や未発表原稿には深刻な社会情勢への鋭い洞察力と思索が反映されておりその内容は非常に価値あるものとして評価され続けているまたこの時期多くの場合人の日常生活にも密接につながっていた伝統文化について考える機会も多かったこのような経験がおそらく後まで彼自身の執筆スタイルにも大きく寄与したと思われる

年月日本では敗戦という歴史的事件が起こりそれによって社会状況は一変したしかしそれとも無関係ではないようで大正デモクラシーから昭和初期まで様な思想や流派が交差する中で生み出された作品群これらはいまだ多角的視点から語り継ぐべき重要性を持つ皮肉なことにこの混乱した時代背景こそ新しい文化創造につながる素地でもあったその混沌とした時間帯で感じ取ったものこそ将来へ向けた新しい道筋となり得ただろう

しかし残念ながら同年末不運にも病気によって亡くなるこの突然すぎる死去は彼自身のみならず多くの後輩作家たちへ衝撃波となりその遺産特有のおぼろげさと深みはいまなお受け継ぎ続けているそして今現在でも美しく繊細なお伽話を書いた作家として記憶されておりおそらくその存在感ゆえ長き間人から愛され続けるのであろう

時間軸上では年以上経過している現在でも一部作品には議論すべきテーマや象徴性など含まれているため忘却するわけにはいかなかった 蓮田善明という名のお蔭で日本近代文壇あるいは未来像について語れるチャンスはいくらでも存在するその先駆者精神と不屈無比なる創造力これは確実に今日という瞬間まで響いており新しい世代へ伝え聞かなければならないメッセージなのだ