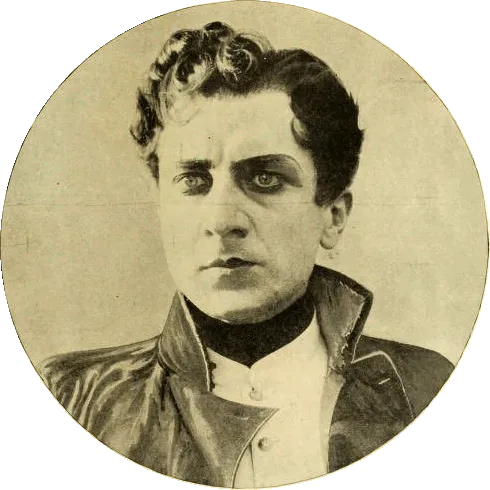

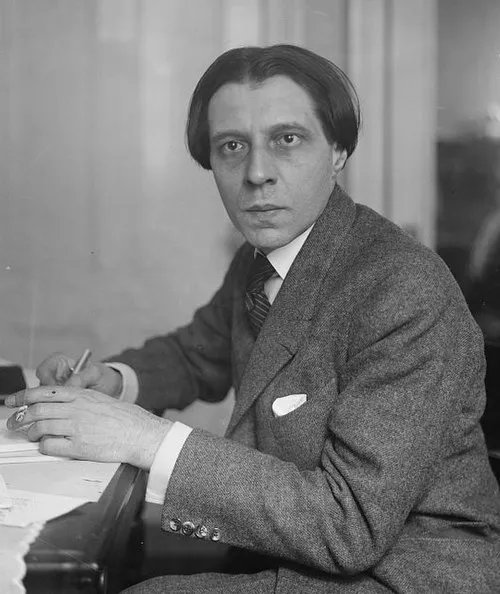

生年: 1891年

氏名: ハンス・ライヘンバッハ

職業: 科学哲学者

死年: 1953年

ハンス・ライヘンバッハの物語科学と哲学の架け橋

年ドイツのブレーメンで生まれたハンス・ライヘンバッハは後に科学哲学の領域で名を馳せることになる彼は幼少期から独特な視点を持ち周囲の世界に対して疑問を抱く少年だった興味は自然科学から哲学まで多岐にわたり思索することが日常となっていたしかしそれにもかかわらず彼が真に輝く舞台は第一次世界大戦後であった

戦争の影響で多くの知識人が思想的な混乱と危機感を抱えていた彼自身もその一人だったがこの暗い時代が逆に彼を啓発するきっかけとなった年以降ライヘンバッハはウィーンへ移り住みそこでウィーン学団との関わりを深めるそしてこの時期に出会った新たな思想家たちとの交流は彼の思考スタイルにも大きな変化をもたらした

不確実性と真理への探求

年代までには彼自身も経験した混乱や不安定さから逃れるため多くの著作を書き上げていったしかし皮肉なことにその著作群は当時社会で認知されるまでには時間がかかったその中でも特筆すべきは科学的思考という作品だこの本では科学的手法と論理的推論について鋭い分析が展開されている

おそらくこの作品こそが彼自身の哲学的立場や思考過程を最もよく表現していると言えるだろうライヘンバッハは絶対的な真理など存在しないと主張し不確実性こそが人間存在そのものなのだという見解を示したこの視点はその後多くの思想家や研究者たちによって評価され新しい議論へと繋がっていった

アメリカへの移住と新しい挑戦

年代半ばにはナチス政権下から逃れる形でアメリカ合衆国へ移住したこの転機によって新しい文化や思想環境との接触が生まれたしかしそれにもかかわらず新天地でも過去との葛藤から完全には解放されることなく自身のアイデンティティー探求を続けたその結果として書かれた経験的モデル化では自身の数の理論や観察結果を基に新しい科学的方法論について考察している

晩年遺産として残されたもの

年に亡くなるまで多くの記事やエッセイを書くことで知識界への貢献を続けていた皮肉なことにその死後もなお彼の理念や思想はいまだ多く議論され続けているそれほどまでに影響力ある人物だったと言えるだろうまた多様性への理解や批判精神こそ現代社会でも重要視されるべき資質なのだというメッセージも込められていたようにも思える

現代への影響

現在でもライヘンバッハによる思考法について教えられる大学など多ありその理念は教育界でも広まりつつあるその背景にはおそらく不確実性を受け入れることでより良い未来につながるという信念なのだろうそして年代になり不確実性について再評価する動きとも相まってますますその意義が注目されている