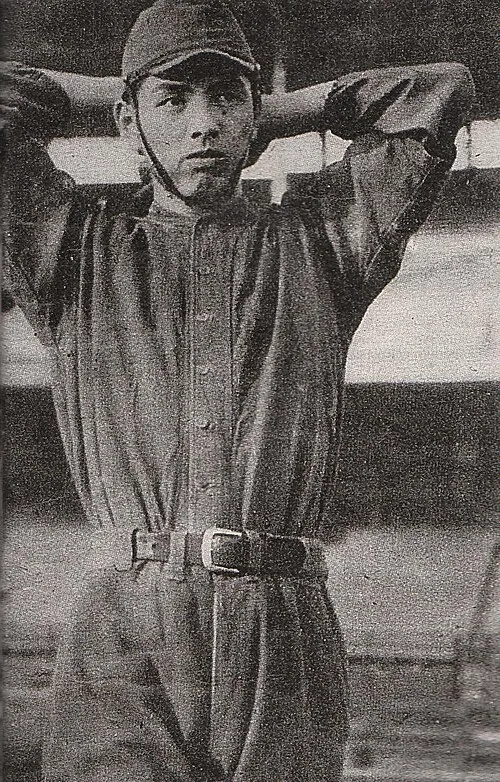

萩原延壽

国籍: 日本

生年月日: 1926年3月7日

萩原延壽歴史家の軌跡とその遺産

年日本の静かな町に一人の男が誕生したその名は萩原延壽彼の誕生は単なる出生記録として片付けられるものではなくまさに日本の歴史を深く掘り下げる運命を背負った瞬間だった幼少期から彼は古い書物や文献に触れる機会が多く古代や中世の物語に魅了されていく

しかし彼が大学で歴史を学ぶ決断を下したときその選択肢には多くの困難が待ち受けていた戦後間もない日本では教育制度が変わりつつあり新たな歴史観が模索されていたこの時代背景を理解することなくして彼のキャリアは語れない

年日本は敗戦という未曾有の事態に直面し多くの人が未来への希望を失っていたそれにもかかわらず若き日の萩原延壽は自身の国土と文化を再評価する重要性を感じ取り始めるおそらくこの頃から彼は過去と現在を繋ぐ架け橋となるべきだと自覚したのであろう

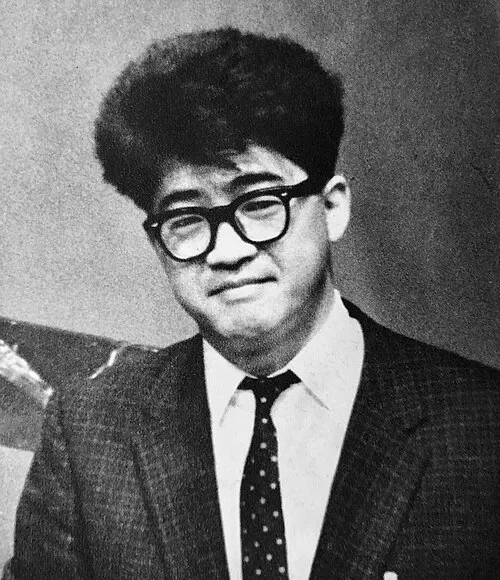

その後年代初頭には大学で教鞭を執るようになった最初は小さな講義室で数人の学生相手に授業を行っていたしかしそれでも彼自身は真実を探求し続けた皮肉なことにその教え子たちは後に日本全体で名高い学者や作家となり萩原先生に感謝することになる

年代になると日本社会は高度経済成長期へと突入していったしかしながら経済的繁栄とは裏腹に人の日常生活には不安定さも存在していたこの時期萩原延壽は自身の研究テーマとして日本古代史へ深く切り込むことになったそしてその成果として数冊の著書が発表され一躍注目される存在となったそれにもかかわらず多忙な日に追われながらも本当に伝えたいものが何かについて常に考えていた

歴史との対話

年代にはいり彼はいよいよ国際的な舞台でも活動し始めるアジア研究と称されたコンファレンスで講演する機会も増えたその中でも特筆すべきなのが中国との交流プロジェクトであるこのプロジェクトではおそらく当時最前線で活躍していた中国史研究者たちとの対話によって新しい視点からアジア全体を見る機会となったしかし同時にそれまで持っていた固定観念とも向き合わざるを得なかったのである

晩年知識と情熱

年生涯現役として様な著作活動や講演活動を続けていた萩原延壽だったがこの年一つの大きな節目とも言える出来事が待っている私自身生涯この道で生き抜いてきましたという言葉通り多忙だった日常から少しだけ足元を見る時間も持ち合わせていただろうか皮肉にもその直後自身の日記帳には最後の日付を書き加えることになってしまう

私たちはどこから来てどこへ行こうとしているのでしょうか 萩原延壽

遺産今なお生き続ける思想

亡くなる数年前歴史とは単なる過去ではなくそれぞれの日によって変化するという理念を確立しておりこの考え方こそがおそらく今なお多くの研究者や学生達への影響力となっているまた日本国内外問わず開催された多様なシンポジウムでもその思想について議論され続けているそして今日人がお互いにつながれる情報網のお陰で一部ファン達によればまさしく自分達一人一人こそ歴史なのだと信じても過言ではないという声も上がっています