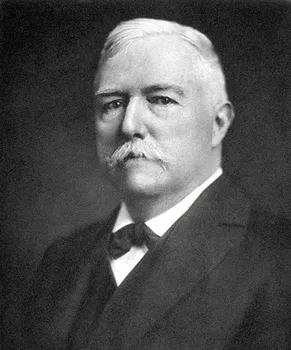

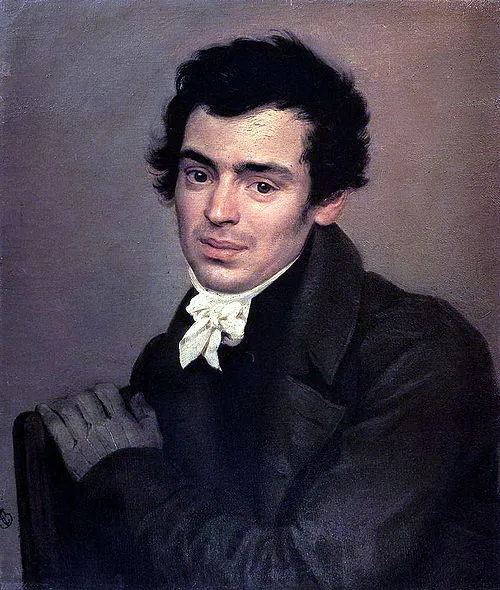

名前: 芳賀矢一

生年: 1867年

没年: 1927年

職業: 国文学者

年 芳賀矢一国文学者 年

芳賀矢一の人生はまさに学問と情熱の交差点であった年静かな日本の町で生を受けた彼は幼い頃から文学に深い興味を抱いていた彼が初めて出会った文豪たちの言葉は彼の心に火をつけその後の人生を決定づける運命となったしかしその道程には多くの試練が待ち受けていた

青年時代芳賀は大学で国文学を学び始めた彼は古典文学に没頭しその中から日本文化や歴史への理解を深めることになるそれにもかかわらず当時の学問界は新しい思想や西洋文化に傾いており伝統的な日本文学への評価は低下していたこの現状に対抗するかのように芳賀は自ら国文学研究の重要性を訴え続けた

年代には彼自身も教授として教壇に立つことになり多くの学生たちに影響を与える存在となったしかしその一方で彼が直面した課題も多かった当時日本では西洋文化と伝統的な価値観との間で激しい葛藤が繰り広げられておりそれが学問にも影響していたからだそれでも芳賀は自身が信じる道すなわち日本独自の文化と文学への深い愛情を貫き通した

特筆すべきなのは芳賀矢一が国文学という概念を確立しそれによって他者とは異なる視点から日本語や古典作品について語ることができた点だこの功績によって多くの場合国語教育の礎とも言える業績となったと言われているしかしながらこの地位と名声にもかかわらずおそらく彼自身は内心では孤独感や挫折感とも戦っていたことでしょう

その後も数の著作や論文を書き続け日本国内外で高い評価を受けることになるそして年この世との別れの日が訪れた生涯を通じて多くの人へ影響を与え続けた彼ではあったがその死によって惜しまれつつも新しい時代へと進む流れも感じさせた

皮肉なことに本当に重要なのはその存在そのものだったとも言えるその死から数十年経った今でも日本文学研究者や学生達によって読み継がれる著作群まさしくそれこそが矢一氏の遺産なのである

現在多くの日系大学では未だに芳賀矢一について議論され新しい視点からその業績への理解が試みられている一方で一部では現代にはもう必要ないと冷淡な意見もあるようだしかし今必要かどうかという議論よりも大切なのはいかにしてこれまで築かれてきた知識や文化遺産これは決して色あせないについて次世代へ継承するかこの問いこそがおそらく重要なのである

こうした複雑な思考過程には自身のおそらく終わり無き探求心すなわち新しい知識への渇望感あふれるものがありますそのためこそ歴史的偉人達はいまだ輝きを放つのであり一人ひとりにはそれぞれ独特な物語がありますそしてそこには必ず何かしら私たち現代人への教訓やメッセージそれぞれ異なるが込められているようです