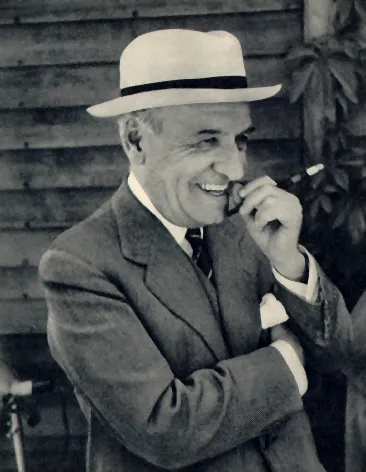

生年月日: 1904年

氏名: グレゴリー・ベイトソン

職業: 社会学者、言語学者、人類学者

死亡年: 1980年

グレゴリー・ベイトソン 言語と文化の架け橋

年イギリスのサセックスにて誕生したグレゴリー・ベイトソンは言語学者人類学者そして社会学者としての道を歩むことになる彼が幼少期を過ごした環境は知識探求心を育む土壌となったしかしこの賢明な子供時代は彼の運命だけでなく広く社会に影響を与えることになる

大学で人類学と心理学を学ぶ中でベイトソンは独特な視点を身につけていくもしかするとその後の研究に影響を与えたのは父親が有名な生物学者であったからかもしれない彼は人間関係やコミュニケーションに対する深い洞察を持っておりその視点が数十年後の業績につながることになる

年代には太平洋諸島へ移り住み文化人類学的な観察を始めるこの体験は彼に異文化理解の重要性を教えたそれにもかかわらず西洋文化との対比から生じる問題も多かったその結果彼は精神的健康と文化的文脈との関連性について考えるようになる

双方向コミュニケーションとダブルバインド理論

年代から年代初頭ベイトソンは精神病理学との接点にも興味を持つようになりダブルバインド理論へと至るこの理論によれば人が矛盾するメッセージや要求に直面した時に引き起こされる心理的苦痛について説明している皮肉なことにこの研究成果は冷戦時代やその後のさまざまな社会問題にも応用され多くの人に希望と洞察をもたらす結果となった

言語と思考 コミュニケーションへの新たなるアプローチ

またベイトソンはコミュニケーションという概念について新しい光を当てた私たちが何か言うときそれには必ず背景となる文脈が存在しそれこそが意味づけとなると主張したことで知られるそしてこの考え方によって多くの科学者や教育者達がより良いコミュニケーション手法や教育方法論へと導かれることになったと言われている

晩年遺産として残されたもの

年代にはカリフォルニア大学バークレー校で教壇に立ち続け自身の理論体系化へ向けてますます深い思索の日だったしかしその晩年には既存の枠組みに収まりきらない思考も多く新しい潮流への挑戦とも見受けられたそれでもなお多くの若手研究者達から絶大なる支持を受け続け自ら進化し続けながら伝承していった

死後現代への影響

年自身が愛した自然豊かな土地で静かに息絶えた彼だがその思想はいまだ消えることなく脈と受け継がれている特筆すべきなのは今日でもその理念や方法論はいろんな分野特に心理療法や教育分野で活用されているという事実だ

グレゴリー・ベイトソンがお亡くなりになって年以上経つ今なお言語文化コミュニケーションというテーマについて語り合う際には必ず名前が挙げられるあるファン曰く彼こそ現代人類社会への最初期からのお説教者だったとその名声だけではなく思想自体もまた新世代によって再評価され続けていますそれこそまさしく不滅なる知恵と言えるでしょう