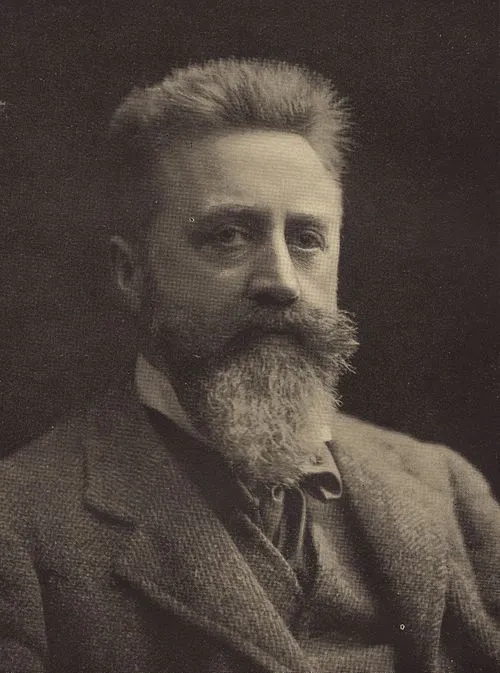

名前: グランヴィル・バントック

生年月日: 1868年

職業: 作曲家、音楽教師

死亡年: 1946年

グランヴィル・バントック音楽の革命者

年イギリスの小さな町で生まれた彼は音楽が彼の人生を導く運命を持っていた幼少期から父親が音楽に情熱を注ぎ家の中には常にメロディーが流れていたしかしその情熱が家庭内でどのように受け止められたかは微妙だったというのもバントックは母親から厳しい教育を受けており音楽よりも学問に重きを置くよう教えられていたからだそれにもかかわらず彼は心の奥底で音楽への情熱を燃やし続けた

青年期には様なジャンルの音楽に触れその多様性から影響を受けていく皮肉なことに彼が最初に見出した音楽的才能は自身の表現とは異なる方法で現れることになるオーケストラや合唱団との出会いは彼が作曲家として成長するための重要な要素となったその経験こそが後に数の名曲を生み出す土台となった

バントックは大学時代西洋クラシック音楽だけではなく民謡やフォークソングにも興味を持つようになったこの興味はその後多くの作品へと反映されることになるしかしながらこの道への選択肢は決して容易ではなく同時代人たちとの競争や批評にもさらされる日だったおそらくこの試練こそが彼自身を鍛え上げる要因となりその後多彩な作品群へとつながっていったと言えるだろう

キャリアと挑戦

年代初頭には本格的な作曲活動を始める一方で教育者としても知られる存在となり多くの若手アーティストたちへ影響を与えていったしかしその成功には裏事情もあったどんな天才でも常に苦労するものと言われるように自身のスタイルやアプローチについて常に試行錯誤していたバントックしかしそれでも多くの場合結果的には成功につながっていた

特筆すべき作品第交響曲では従来とは異なるアプローチによって新しい風潮を生み出したこの作品が発表された際革新的と称賛される一方で伝統への冒涜と非難する声もあったそれにもかかわらずこの交響曲によってバントックという名前は急速に広まり多様性ある作風として評価されていくことになる

晩年と遺産

年多大なる影響力と業績を残しつつ彼はこの世を去ったその死から数十年後には評価され直す動きも見られるしかしそれでもなお一部では知名度ほど実力が伴わないという議論も存在したそれにも関わらず近年になって再評価されたことで新しい世代にもその魅力的なメロディーや和声感覚が伝わり始めている特筆すべき点としてカルミナ・ブラーナなど他多数の名作同様日本国内外問わず演奏会プログラムでも取り上げられる機会が増えているという事実だ

結論現代との関連性

の死から数十年経過した今でもその影響力はいまだ色褪せていない舞台裏では依然として新しい解釈やリメイクされた形でその作品群が語り継がれているそして皮肉とも言えることだがこのような再評価こそまさしく当時求め続けていた革新の精神なのかもしれない

.webp)

.webp)