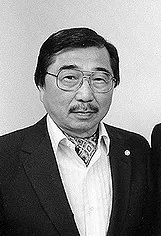

名前: ゴードン・ヒラバヤシ

職業: 社会学者

生年: 1918年

亡年: 2012年

年 ゴードン・ヒラバヤシ社会学者 年

ゴードン・ヒラバヤシは社会学者としてその名を広めた人物であり彼の生涯には波乱に満ちた出来事が数多く存在している年に誕生した彼はアメリカの社会学界において重要な役割を果たしたがその足跡は単なる学問的業績だけでは語り尽くせない

少年時代からヒラバヤシは多様な文化と人との接触を重視していたその背景には日本人移民の子として生まれ育ったことが影響していた皮肉なことに彼の家族は当時のアメリカ社会から隔離されるような形で生活を余儀なくされておりこの経験が後の研究テーマにも大きな影響を与えたコミュニティとのつながりやアイデンティティについて考察する契機となったのである

しかし彼が大学で社会学を学ぶことになるとそれまでの日常生活とは一変し新しい世界への扉が開かれる年代初頭ヒラバヤシはサンフランシスコ州立大学に入学しその後イリノイ大学へ進むこの時期彼は米国社会における人種問題や移民政策について深い関心を持つようになったもしかするとこの興味こそが後著名な研究者へと成長するための布石だったのかもしれない

年日本政府による真珠湾攻撃以降アメリカ国内では日系人に対する差別と偏見が急激に高まったこの状況下でゴードン・ヒラバヤシ自身も日本人として強い逆境に直面することとなるしかしそれにもかかわらず彼は逃げず自らその苦悩や抑圧された状況について語ることを選んだそして年には戦時中の日系アメリカ人拘留問題について論文を書きその結果一躍注目される存在となったのであるこの論文によって人権問題や差別というテーマへの意識喚起につながった

年代には本格的に社会学者として活動する一方で多くの著書を執筆し続けた特筆すべき作品には がありこの本ではアジア系住民への偏見やステレオタイプについて鋭い批判が展開されているそれゆえこの作品は当時多くの議論を呼び起こしたまたこの本では歴史的事実だけでなく自身の経験も交えて解説しているため多くの読者から共感を呼ぶ内容となっている

さらに皮肉なことに彼自身も日本文化と西洋文化との間でアイデンティティーについて模索し続けていたそれでもなお自らの日系出自を誇りとして表現し続けその姿勢こそが多様性という概念への重要性につながっていったと言えるだろう他者として扱われ続けてきた日系コミュニティーへの深い理解と尊敬こそがその後の研究にも色濃く反映されているのである

年代になると更なる評価を受け始め多数の国際会議などでも講演する機会が増えていったしかし一方で常識破りとも言える主張には賛否両論あったものと思われる文化相対主義やアイデンティティ政治の視点から見ればおそらくヒラバヤシ氏ならでは視点だったとも言えるだろうその独特さゆえ多角的な意見交換へ導いていたそしてそれこそ社交界でも注目された要因なのかもしれない

また年代以降生涯教育や非営利組織活動にも関わり始め多方面で活躍その活動内容は新しい世代へ向けた教育プログラム作成など多岐にわたり知識を通じて世代間交流促進にも貢献したと言われているそれ故教師としても多大なる影響力を持っていたことでも知られている

そうした膨大な功績もありながらも不運とも言える道程だったと思われる部分もあっただろうそれぞれ異なる立場から熱心な支持者だけでなく反発勢力も巻き込んできた他方白人優位思想との抗争という側面でも闘志剥き出しだったとも言えそうだこのようになど安易に価値観融合とは行かなかったものと思わせられる

晩年になってなお元気溌剌とても歳近いとは思えぬほど活発さ保持様分野への寄与継続しかし年その人生幕閉じ

皮肉なのはその訃報ニュース翌日大手メディアなど各所から次報告された記事群それまで過小評価気味だった国内外主要メディア等ばかりか一般市民まで一斉注目集まる故障故障選択エンターテイメント化した昨今課題提起熱心示唆残すのみならず実体験反映示唆必要不可欠伝えていた英雄像・哲学引継ぎ更往訪

.webp)