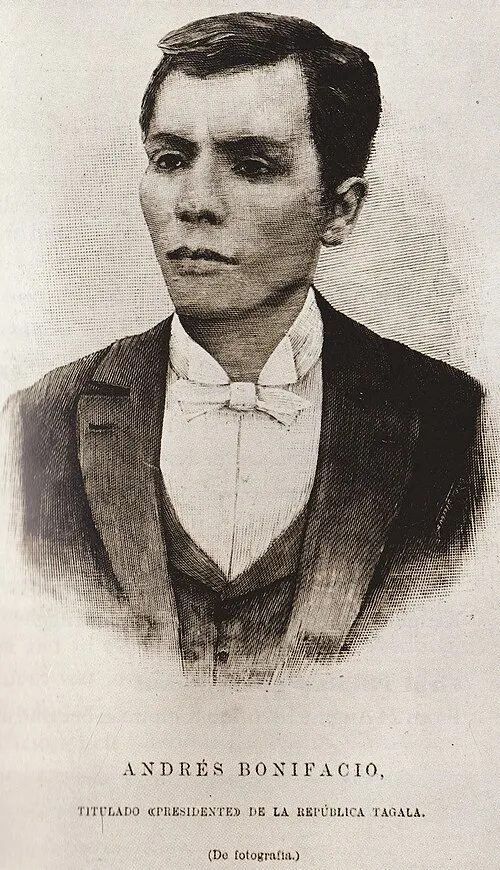

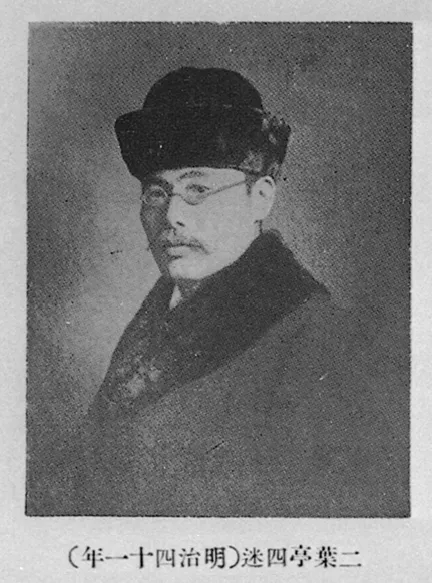

生年: 1864年

没年: 1909年

職業: 小説家

代表作: 『浮雲』

影響: 日本の近代文学に大きな影響を与えた

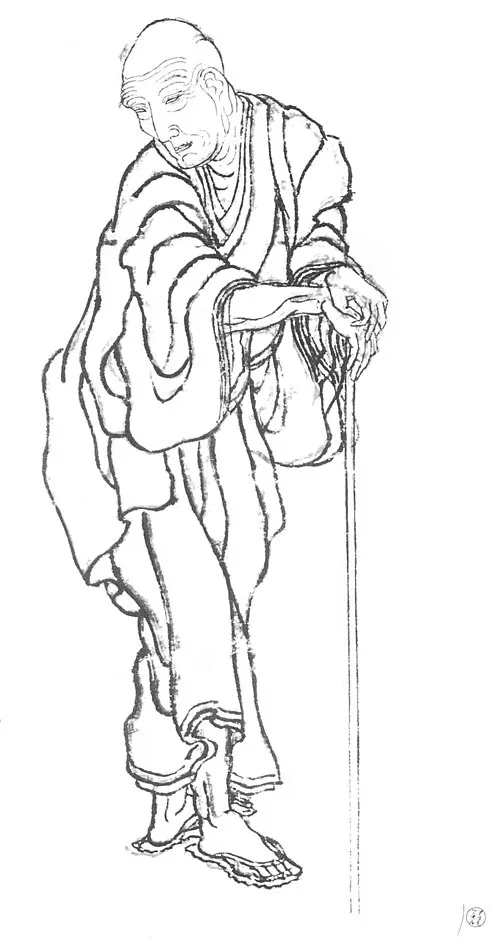

二葉亭四迷の物語

年江戸時代の終わりが近づく中彼は東京の下町に生を受けた名は田中貞吉将来の小説家として多くの作品を世に送り出すことになる運命を持っていたしかし幼少期はあまり恵まれていなかった父親が早逝し母親が家庭を支えるために懸命に働く姿を見て育った

少年時代から文学への情熱を持ち続けた彼は中学時代に初めて触れた外国文学によってその世界観が広がるしかしそれにもかかわらず周囲からの期待やプレッシャーは重く彼自身も何度も挫折を経験することになったこの頃の彼には一つ大きな夢があったそれは日本語で書かれた本格的な小説を書きたいというものだった

若者として成長した彼は一度大学への進学を果たすしかし皮肉なことに高等教育機関で得られる知識よりも自らの手で磨いた経験こそが大切だと気づく大学生活から脱線し自身で書き始める決意を固める自分だけの声と言葉で人に何か伝えたいその思いが強まるばかりだった

彼女や友人との関係も多様化していきその中には当時流行していた明治文学との出会いもあったこの影響から小説家として独自性とスタイルを確立することになるそして年代には短編小説浮雲を発表これは後世に残る名作となり多くの読者に感動と思索を与えた

作家としての葛藤

二葉亭四迷という名前で知られるようになった彼だがその裏ではさまざまな葛藤や挑戦の日だった特に明治末期日本社会全体が急速に西洋化してゆく中で日本語の美しさや文化的アイデンティティについて悩むようになっていたそれでもなお新しい文学潮流への探求心はいっそう高まり積極的な執筆活動へとつながっていった

年新しい一歩

年この年は彼の人生とキャリアにおいて特別な意味合いを持つ出来事となった月刊文学界の創刊号へ寄稿することで日本文壇へ再び登場そしてこの作品では人間関係や恋愛模様について深堀りした内容となっておりそれまでとは異なる視点から読者へ訴えかけているしかしながらこの成功とは裏腹に自身の日常生活には不安定さも伴っていた

最後の日

晩年になると健康状態は次第に悪化してゆきおそらく彼自身も未来への不安感から逃れられない日だっただろう自分という存在が他者にも影響を与えているそんな確信とともに多くを書き続けようとはしたもののそれにもかかわらず体力との戦いの日でもあったその一方で多数派とは異なる独自性ある視点から描写された作品群こそ本質的には永遠性・普遍性へつながるものでもあった

死後年以上経ても

亡き後すぐ大正時代以降日本現代小説史上重要人物と位置づけられるようになり今日でも二葉亭四迷という名前には深遠なる響きを持つただ単純な言葉以上その背後には激しい人生観・苦悩・喜びなど実存的問題まで反映され続けている皮肉なのは今なおなど上では現代文体による賛辞とも言えるツイートやリプライなど溢れており それゆえ新しいファン層形成されつつある歴史家たちはこう語っています 原典・名作こそ残され無形文化財となりました と