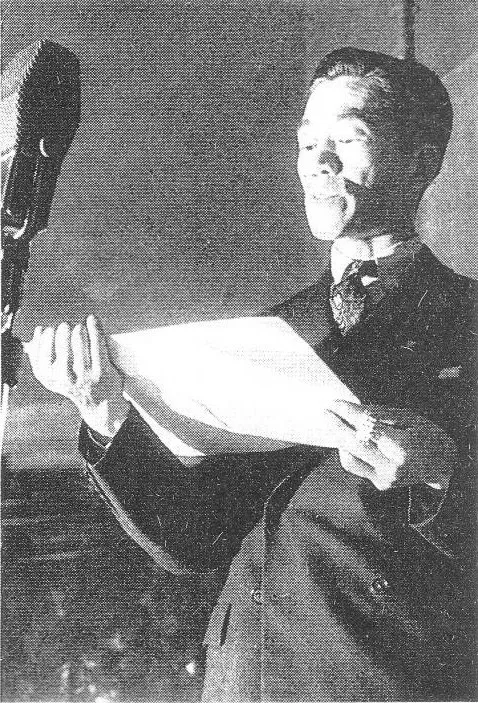

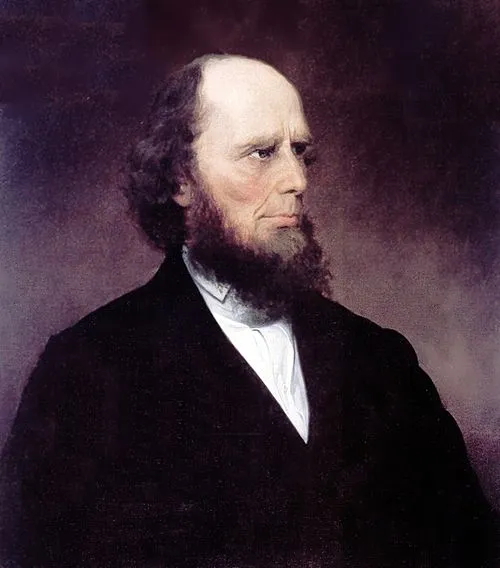

名前: 伏見宮博恭王

生年: 1875年

没年: 1946年

身分: 皇族

伏見宮博恭王日本の歴史の陰に隠れた皇族

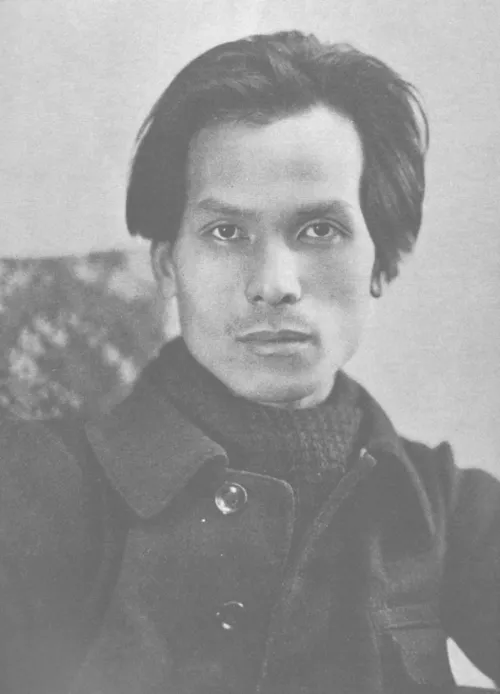

年華やかな宮廷生活が彼を迎え入れた伏見宮博恭王は明治時代の日本で生まれ皇族としての特権を持ちながらもその運命は波乱万丈だった若き日から彼は祖先から受け継いだ使命感と共に時代の変遷を目の当たりにすることになる

しかしその特権には重圧が伴っていた幼少期から厳しい教育を受ける一方で日本社会は急速な近代化を進めていたこの変化に対する彼自身の思索や葛藤があったことだろう

年代初頭日本は国際的な舞台で存在感を増していたそれにもかかわらず皇族としての彼には自ら発言し行動する自由が限られていたおそらくこの制約が彼の心に疑問と不安を生じさせたという推測もできる

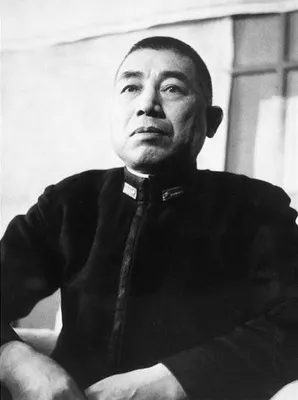

政治的混乱と困難な選択

年大正天皇が崩御し大正時代へと移行したこの転換期には多くの政治的不安定さが広まり多くの場合それは軍部による圧力として現れたしかし皮肉なことにこの時代こそ伏見宮博恭王自身も新しい道筋を模索していく重要な期間となった

年彼は大正政変と呼ばれる事件に直面した当時多くの政治家や軍人たちによって支配されていた政府において一つの質問が浮かんでいた皇族として自分はいかに国民と向き合うべきなのかこの問いへの答えは簡単ではなくおそらくその後数十年もの間悩まされ続けるテーマとなっただろう

昭和への変革

年代日本は再び激動の日を迎えたそして年伏見宮博恭王はその一生涯という長い旅路を終えることになるこの年日本国憲法が施行され新しい民主主義国家へとシフトしていく中で彼自身もその影響下で生き抜いてきたと言えるだろうしかしそれでもなおその存在意義や役割について疑問視された瞬間も少なくない

死後の影響

今振り返れば伏見宮博恭王という人物は日本史上どんな影響力を持っていたのであろう 皮肉にもその死によって多くの人によって語り継がれることになるしかしそれだけではなく彼によって築かれた人脈や信頼関係それこそが今なお色濃く残っているとも言われている

ある歴史家によれば日本近代史における皇族とは異なる役割それすなわち国民との架け橋だったと語っています

あるファンは街頭インタビューでこう語ったあんな時代背景だからこそ本当ならもっと活躍できただろうと思います

故人への敬意今日でも伝説的という言葉で呼ばれる多くの名士たちがありますその中でも伏見宮博恭王への評価はいまだ高い実際多様性豊かな視点から見ることで初めて理解できる奥深さがあります今後何世代にも渡りどうすれば良かったかという議論さえ続くだろうという皮肉さがありますね

世代との関連現代社会では伝統と革新の狭間で悩む若者達その姿勢にはおそらく伏見宮博恭王自身も共鳴する部分があったでしょう仮想空間ではありますが過去から学ぶ姿勢こそ未来につながりますよね

結論として考察したいこと

文化論など新しい視点から見ることで歴史上人物への理解度合いも異なると思います例えそれぞれ立場や環境こそ違えど人間味溢れる物語性これぞフィクションとも非フィクションともまた違った味わいや深みです本当に大切なのは過去だけではなく未来を見据えてどう活用するかなんですね