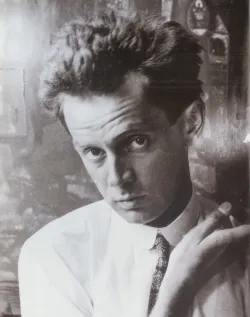

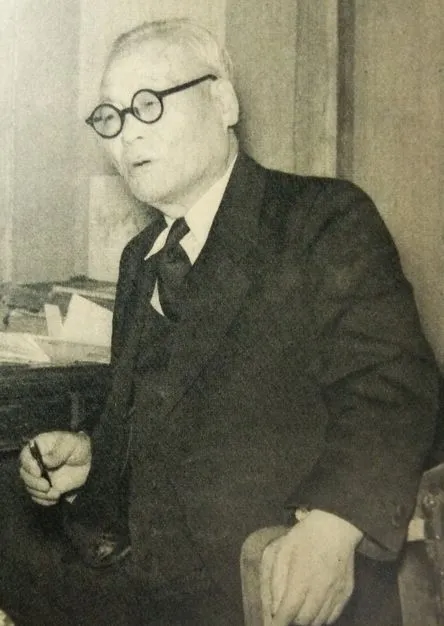

生年月日: 1932年

職業: 作曲家

死去年: 2017年

船村徹の音楽人生メロディに命を吹き込んだ巨匠

年山梨県に生まれた彼は幼少期から音楽と深い関わりを持っていた家族が音楽好きだったため彼もまた自然とその環境に馴染み自らの才能を開花させていったしかし若き日の彼は音楽家としての道を歩むには多くの試練が待ち受けていることなど想像もしていなかった

彼は早くからピアノや作曲に親しむようになりその才能は学校での演奏会でも注目を集めるようになるそれにもかかわらず父親は彼に安定した職業につくことを望んでいたため一時期は音楽から距離を置かざるを得なかったその反動か大学卒業後に東京へ出た彼は自分自身の夢を追う決心を固めた

上京後様な経験が待っていたライブハウスやストリートパフォーマンスで腕を磨きながらその間にも多くの仲間と出会うしかしそれでも生活は厳しくおそらく多くの夜一文無しで帰路についたことだろうそして年代初頭運命的な出来事が訪れる作曲家として注目されるようになり赤いスイートピーなど名曲を書き下ろすことで一躍スターダムへとのし上がった

その成功にも関わらず一部にはヒット曲ばかりを書く商業作家という偏見もあったしかし皮肉なことにこの意見こそが彼の創造力へと火を灯す要因となった新しいジャンルへの挑戦や独自性の追求によってさらに数の名曲が生まれた津軽海峡・冬景色のような作品では日本人独特の情緒や風景描写が心に響き多く人から支持された

しかしそれだけでは満足できない人物だった年には自身初となるオリジナルアルバム舟唄を発表し新たな地平線へ足を踏み入れるその中でもふるさとの燈が特に評判となり多数カバーされて今なお愛され続けているそれにもかかわらず商業的成功と芸術的表現の狭間で悩む日も続いたという

議論する余地はあるもののおそらく彼自身も売れることより心震える作品作りへの欲求が強かったと思われるそして年代には歌謡界だけではなく日本文化全体への影響力も広げ多彩なジャンルとのコラボレーションにも積極的だったそんな姿勢こそ多様性あふれる現代日本音楽シーンへの礎とも言えるだろう

それから年月が経ち人の日常には自然と船村徹氏によって創造されたメロディーや歌詞が息づいている愛燦燦は特に女性シンガーたちによって歌われ続けおそらくこれまで日本各地で無数回演奏されたことでしょうこの姿勢こそ本当の意味で日本人の日常生活と切り離せない存在感なのだ

遺産として残したもの

年月日にこの世から去った船村徹氏しかしその遺産つまり多様なるメロディーと思考はいまだ生き続けているそれゆえか日本中どこでも耳馴染みあるメロディーとして存在する一方人の日常生活とも密接につながっているその影響力はいまだ色褪せるどころか新しい解釈や表現方法によって進化し続けていると言えるだろう

最近では等のおかげで昔ながらとは異なる形態でも触れ合う機会が増え新世代ともリンクする可能性すら秘めているそして今なお私たちはどうしてこの歌詞に共感できるのでしょうという問いかけこそ本当に考えるべき課題なのかもしれないその背景には船村氏自身が抱えていた孤独感や苦悩不安定さそれがおそらく我現代人とも重なる部分だからではないだろうか