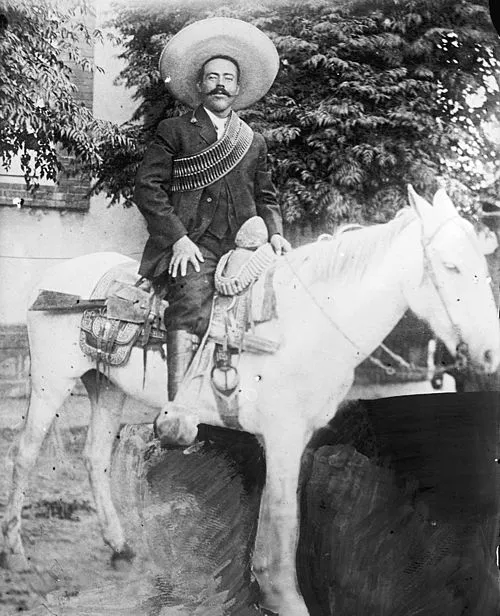

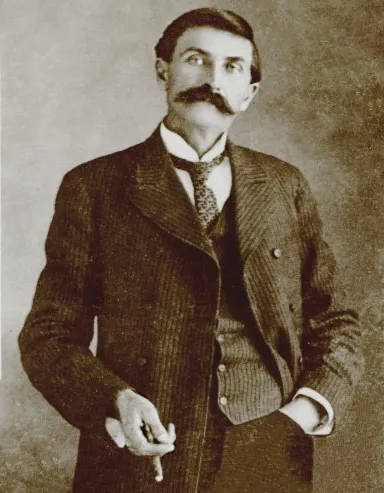

生年: 1886年

氏名: 富本憲吉

職業: 陶芸家

没年: 1963年

富本憲吉陶芸の革新者

年激動の明治時代に生を受けた富本憲吉はその後の日本陶芸界において革命的な存在となる運命を秘めていた彼が幼少期を過ごしたのは伝統と近代化が交錯する環境でありそこから彼の創造性が芽生えることになるしかし富本自身は当初自らの道を模索する中で多くの挫折も経験した

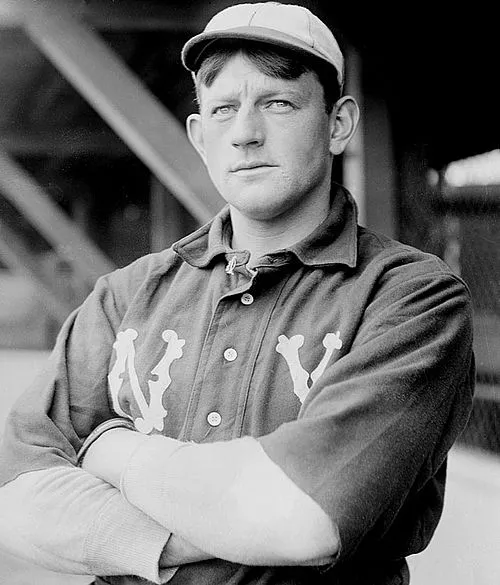

彼が初めて陶芸と出会ったのは青年時代だったある日友人に誘われて訪れた工房で美しい器や花瓶に目を奪われたこの瞬間こそが彼にとって運命的な出会いだったと言えるしかしそれにもかかわらず最初は絵画や版画など他の芸術分野にも興味を持ち続けていたため本格的な陶芸家として活動し始めるまでには時間がかかった

年には京都工業学校現在の京都大学で学び始めるその際多くの先輩や仲間との出会いによって自身もまた一人前のアーティストになれるという自信を得たそして年代中頃には日本国内外で数の作品展を開催しその名声は次第に高まっていったしかし皮肉なことにこの成功とは裏腹に日本社会全体では陶芸というジャンルへの理解や評価は十分とは言えなかった

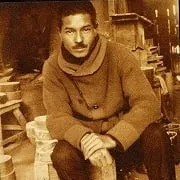

新しいスタイルへの挑戦

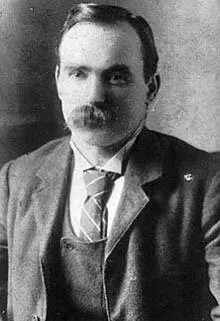

年代になると富本憲吉は伝統的な手法から脱却し新しいスタイルへの挑戦を始める特筆すべきなのは民藝運動との関わりだ彼自身も民藝という言葉には深い関心を抱いておりおそらくそれこそが後に続く作品にも影響した従来のお茶碗や皿だけではなく人の日常生活と密接に結びついたものづくりへ目覚めたのである

しかしその挑戦にはさまざまな苦難も伴った新しい試みとして行った焼き物展では一部から理解されず反発されることもあったそれでも彼は決して諦めず自身の信念を貫き通す姿勢こそが多くの若手アーティストたちへ影響を与えその後ろ盾となった

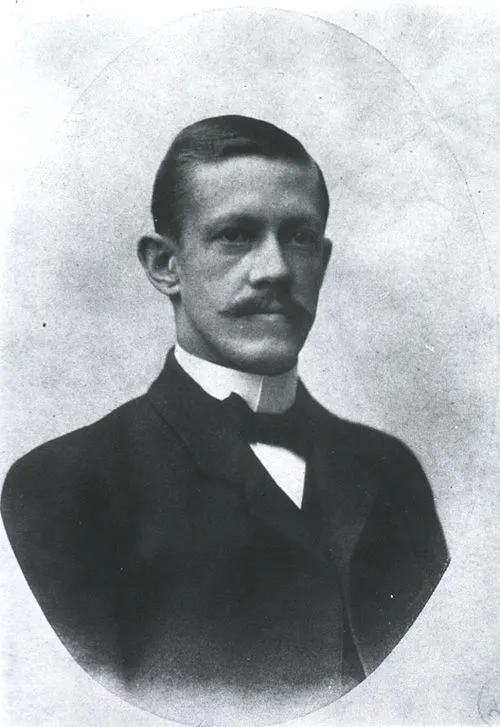

国際的評価と遺産

年まで活動し続けた富本憲吉だがそれ以降もその影響力はいまだ衰えない日本陶磁協会の設立メンバーとして参加し日本国内外で講演活動や展示会等様な形で自らセンスや技術考え方を広げていったそして年国際陶磁器展に出展することでさらに国際的評価も得て多くのファン層から支持され続ける結果となった

死後年になってなおその名声や技術・思想はいまだ色褪せないどころか新世代によって再発見され続けているようだ現代美術館など数場所で行われる回顧展などでも見ることできそれによって次世代アーティストたちへのインスピレーション源ともなり得る存在感まで醸し出しているそのため日本現代陶芸の父とも呼ばれるほどだ

現代との繋がり

歴史家たちはこう語っている今日でも多く新進気鋭アーティスト達によって受け継がれ発展している技術背景・哲学こそ実質上民藝精神そのものなのではないかとこの精神とも言える部分例えば日常生活への寄与感や自然素材との調和それ自体がおそらく今なお求められているものなのだろうと思わせてくれる同時期・同様コレクター達から再評価された意義について考えてみても良さそうだこのようになぜならば人の日常生活で求められている感覚価値観そのものだから今でもそこには確実性ある生き方・思想など見受けられるまた未来向け若干普遍的視点取り入れて進化させ個を重視した作風等例えば独自デザインさらなる自己表現方法模索中する姿勢含む点について議論されうべき要素満載だそしてこれこそまさしく富本憲吉氏由来による功績と言わざる終えないのである