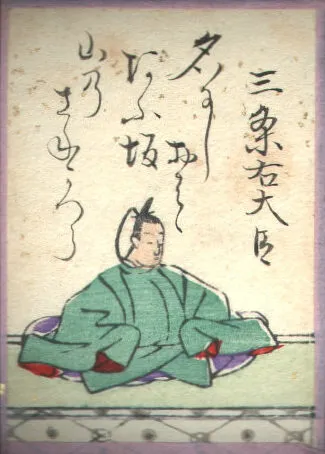

生年月日: 932年(承平2年8月4日)

氏名: 藤原定方

時代: 平安時代

職業: 公卿、歌人

出生年: 873年

年承平年月日 藤原定方平安時代の公卿歌人 年

藤原定方平安時代の公卿であり歌人として知られる彼は年に生を受けた父の藤原良房の影響を受けながら若い頃からその才能を花開かせていった彼が詩を書き始めた頃はまだ平安時代の風景が美しく映え多くの貴族たちが文化活動に没頭していたしかしそれにもかかわらず定方はその名声を得るまでには多くの苦難を経験することになるある日貴族たちが集まる宮廷で行われた詩歌の会合で彼は自作の和歌を披露した参加者からは驚きと賞賛の声が上がったものの一部からは嫉妬や敵意も向けられたというその後も彼は多くの優れた作品を残しその中には後に語り継がれるような傑作も含まれていたしかしおそらくこの成功こそが彼に新しい挑戦を促すことになったのであろう年ごろ大納言として名を馳せていた彼だがこの頃には政局にも大きな変化が訪れていた藤原家内部で権力闘争が激化しそれに巻き込まれないようにと考えつつも自身のポジションを保つため必死だった皮肉なことにこの混乱した状況こそが彼自身や多くの同時代人にも影響を及ぼしたという歴史的事実も見逃せない定方はまた自身だけではなく日本文学全体への貢献でも知られているおそらくその独特な感性と表現力によって今でも現代文学に影響を与え続けている部分もあると言えるだろうそして年月日不運にもこの世を去ることとなった享年歳この死によって多くの人から惜しまれる存在となったことだろう平安時代末期まで残された数和歌や作品群には静寂さの中で紡ぎ出された美しい情景描写や複雑な感情表現がありますそれらはいまだ現在でも読む者へ強い感動と影響力を与えている議論の余地はあるがその作品群こそが日本文化史において不朽なる価値として評価され続けている所以なのかもしれないまた興味深い点としてその死から数世紀経過してなお藤原定方について語り継ぐ文献や資料はいくらでも存在するその存在自体によって日本古来から脈と流れる文芸愛好家たちへの道標となっているのであるこのような背景を見ると皮肉とも言えるほど多様な文化遺産として今なお息づいている事実には驚きを禁じ得ない今日では美術館や図書館などでは定方による和歌やその業績について学ぶ機会も増えておりそれによって若い世代との距離感も縮まっているようだしかし一方で一部では果たして本当に理解されているかという懸念すら浮かぶおそらくこの疑問こそ重要なのかもしれないそのためこの人物についてもっと深く知りたいと思う者達へ一石二鳥ともなる資料提供さえ期待されているところださらに言えば日本文化全般への関心高まりと共に藤原定方へ対する注目度も上昇している他国との交流など新しい視点から分析することで新発見につながる可能性すら秘めているのであれば更なる研究・考察への期待感につながると言えるだろうそれにも関わらず歴史的背景等について無知な状態では理解しづらい部分ばかりこうした側面を見る限り皮肉に満ち溢れつつ確固たる存在として語り継ぐべき立場だったと言えるまた本来持ち合わせていた詩的センスのみならず人間的魅力さえ感じ取れる彼自身他者との接触によって形作られたり整形された部分とも切っ離せぬ真実なのだから同時代人や後世への想像以上に大きかった影響力結局どうあれその功績のお陰で今日まで様な場所で記憶され続けお祝いごと例えば祭など国民的行事との関係性さえ生まれてしまった一度失われることなく永遠なるものとなる運命でしたそしてそれゆえ今日に至りましても心で感じ取れる程大切且つ重要視されています