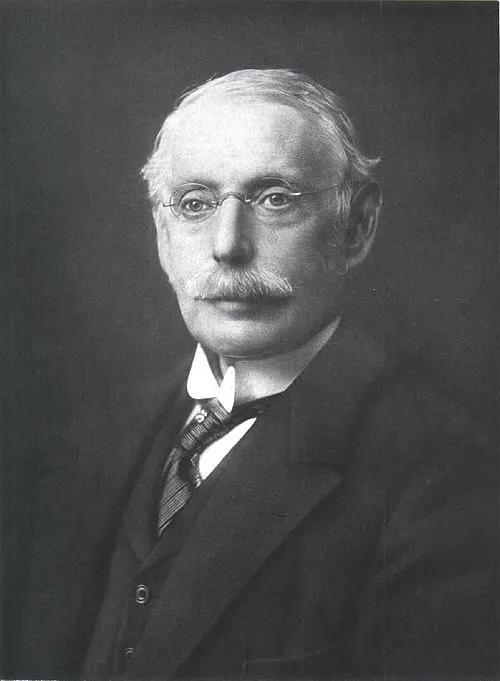

名前: フランツ・シュミット

生年: 1874年

没年: 1939年

職業: 作曲家

年 フランツ・シュミット作曲家 年

フランツ・シュミット作曲家は年にオーストリアのウィーンで誕生した彼は音楽の伝統的な枠を超えることを望み若い頃からその才能を発揮していたしかし彼の音楽キャリアは順風満帆ではなく数の困難に直面することとなったシュミットが青年期を過ごす頃ウィーンは音楽と文化の中心地として知られていたそれにもかかわらず彼は他の多くの同時代人とは異なる道を選び自らのスタイルを確立するために試行錯誤を重ねたその過程で彼は伝統的な形式と現代的な感性との融合を模索し多くの影響を受けながらも自己表現への道筋を見出していったおそらくこの時期に彼が抱いた疑問真実の音楽とは何かが後まで彼の作品に色濃く反映されることになる年代初頭には交響曲第番を完成させその名声が高まるきっかけとなったこれは一見シンプルな構成でありながらもそれぞれの楽章が独特な感情とエネルギーで溢れその豊かなハーモニーは聴衆に強烈な印象を与えたしかしこの成功にもかかわらずシュミットは自身に対して厳しい評価者でもあり続けた皮肉なことに彼が自信喪失や内面的葛藤から解放される瞬間はほとんど訪れないままであったそして年一大事がシュミットの日常生活とキャリアに影響を及ぼすこの年大戦勃発によって多くの人が恐怖と混乱の日へ突入する中で音楽界もその余波から逃れることはできない状況となった作曲活動にも暗い影が差し込む戦争という大きな壁によって多くのアーティストたち同様シュミットも自身の作品へのモチベーションや創造力が試されることになったのであるそれでもなお大戦中でも彼は新しい作品を書き続けその姿勢には周囲から驚嘆されることもしばしばだった交響曲第番はこの時期に書かれ多層的で深い意味合いだけではなく高度な技巧も要求される傑作として評価されたそれにも関わらずこの作品には不安や痛みそして戦争特有の日常生活への郷愁さえ感じ取れる部分もあったと思うこのような心情こそがおそらく多くの場合人間存在そのものへの問いかけにつながっているのであろう年代になると新たなる挑戦としてオペラ作りへと進出した特筆すべき暴風雪はその複雑さや斬新さから当時多く話題になりおそらくシュミット自身にも新鮮さや喜びにつながったことであろうしかしそれでも観客との距離感という課題から完全には解放されてはいないようだったこの舞台上では真実とは何なのだろうという思索こそ本質的にはシュミット自身も探求していたテーマだった可能性すらある年代になると政治状況や社会情勢によって再び困難な日へ引き戻されるその中でナチス政権下では自分自身や芸術家仲間たちとの関係について考える時間も持てず自身について悩む日しかしそれでもなお音楽制作への情熱だけは失われずユダヤ系として追われ続けた時代背景にも屈せず自由なる創造力こそ崇高だと思われていた年この世界的混乱とも言える年月にフランツ・シュミットはいまだウィーンで活動し続けていたしかしこの年月日に悲運にも亡くなる運命となるこの出来事こそ皮肉と言わざる得ない一方では長寿とも呼ぶべき生涯(65歳)ながら一方では未完結なる多様性豊かな芸術活動との別れとなりその遺産へ強烈な影響のみならず未来へ残した教訓など否応なしにつながってしまうようだ現在振り返ればフランツ・シュミットという人物そのものより生涯精力的だった思索人間存在についてひたむき且つ真剣だった問答これこそ我現代人もう一度深堀すべき重要ポイントなのかもしれない今日でもシンフォニックコンポジション交響曲と言えば継承・称賛対象になり続け暴風雪など歴史上名高い劇作物など決して消え去る存在では無かった従っておそらく我はいまでも時間というテーマ含め色んな視点模索しつつ生き抜いている証拠になろうとも思います

.webp)