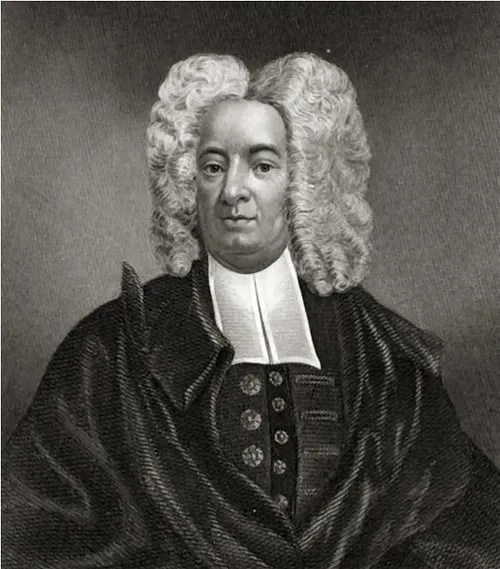

生誕年: 1663年

死亡年: 1728年

職業: 神学者、作家

主な業績: 宗教と文学に関する著作

年 コットン・マザー神学者作家 年

コットン・マザー神学者としての道と文学の影響

年アメリカ植民地のボストンに生まれたコットン・マザーは厳格な宗教的背景を持つ家庭で育った彼の父親もまた神学者であり母親は知識人だったため幼い頃から宗教と学問に囲まれて過ごしたしかし彼が成長するにつれこの背景は彼自身の考えや信念にどのような影響を与えたのだろうか

若き日のコットンはハーバード大学に進学しその後すぐに神学校へと進んだここで彼は新たな思想や哲学に触れ自身の信仰を深めていくことになるしかしそれにもかかわらず彼が経験した厳しい教育環境と家族から受け継いだ期待が重く圧し掛かり内心では葛藤を抱えていたことも推測できる

年コットン・マザーは牧師として活動を始めるこの職業選択は明らかに家族の伝統を継承するものだったしかし皮肉なことにその後数年間で起こるサレム魔女裁判には直接的な関与がなくとも多大な影響を受けざるを得ない状況となった当時社会全体が不安定さや恐怖感によって揺れていたためだ

魔女裁判との関わり

サレム魔女裁判とは年から年まで続いた一連の事件であり多くの無実の人が魔女として告発されて処刑されたコットン・マザー自身もこの運動には賛同しておりその著作物には当時人気だった魔女狩りについて言及する部分もあったおそらくこのような著作活動によって名声が高まり自身への評価も変化していったと言える

文学への貢献

彼は単なる神学者だけではなく作家でもあったその作品には宗教的テーマのみならず人間存在や倫理について深く掘り下げたものも多かった特筆すべき作品 ではアメリカ植民地で起こった出来事や人物について記録しておりこの本は後世への貴重な歴史資料とも見なされているしかしながら一部ではその内容について批判的意見も存在していた特にその視点が自己中心的すぎるという指摘だ

人生終焉と遺産

年歳という人生を全うしながらこの世を去った彼だがその死後も作品や思想はいまだ多くの人によって議論され続けているまた彼の書籍はいまだ手元で読まれ続けておりその中には現代にも通じる教訓や示唆が含まれていると言われているそれにもかかわらずある意味で皮肉とも言えることだが近代になって急速に発展した科学技術と合理主義思考によってその信仰体系自体がおぼろげになってしまう様子もうかがえる

現代との接点

今でもコットン・マザーという名前を見る機会は多い例えばアメリカ国内外で行われる教育プログラムでは植民地時代的人物像として取り上げられることもしばしばあるそれゆえ宗教とは何か自由とはどこまで許容されるべきなのかなど議論されていますそしてそれは決して過去だけのお話ではない現代社会でも類似した問題意識が浮上しているからこそ多くの場合新たなる解釈へと結びついていく