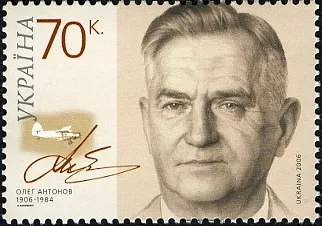

クリフォード・モリス・ハーディン

国籍: アメリカ合衆国

死亡日: 2010年4月4日

年 クリフォード・モリス・ハーディン政治家元アメリカ合衆国農務長官 年)

クリフォード・モリス・ハーディンの物語はアメリカの農業政策の転換点を形作った男の人生を物語っている彼は年に生まれイリノイ州の田舎町で育った幼少期彼は家族経営の農場で過ごしその経験が後に彼を政治家として導く礎となったしかしこの静かな田舎生活は彼にとって永遠ではなかった大学卒業後ハーディンは第二次世界大戦に従軍することになるその経験が彼を変えたと言われている戦場で見た食料供給の重要性や農業生産性への関心が芽生えたからだしかし平和が戻ると同時に彼はアメリカ社会が抱える課題特に農業問題について真剣に考えるようになったそれにもかかわらず多くの人が見落とす中で彼は政治的な道を選んだ年代初頭ハーディンは民主党員として政界入りするこの決断には大胆さが必要だった数多くの選挙戦で競争相手との激しい闘いを繰り広げながらもそれでもなお地域社会への貢献を果たしていったそして年にはついに連邦議会議員として当選その後も数の重要な委員会で活躍しながらも自身が最も情熱を注いだテーマ農業政策について発言権を持つようになった年代になるとハーディンは大きな運命的瞬間とも言える機会に恵まれたそれまで自民党政権下であったアメリカ合衆国政府ではなく新しい管理体制へ移行する際にその地位につくことになったのであるしかしこの瞬間には一筋縄ではいかない背景があった同時期には高齢化社会や環境問題など新しい課題が浮上していたため多くの反対意見にも直面した果敢にも彼はこれら多様な意見や利害関係者との調整役となりそれぞれ違う声をまとめ上げる努力を続けた特筆すべきなのは環境保護と食料生産の両立というテーマだったこの二つには対立する側面もありながらどちらか一方だけでは持続可能な未来とはならないという信念から新しい政策枠組み作りへ挑んだ皮肉にもその努力はいまだ解決されていない矛盾点や課題へ向けても目線を向けさせる結果となるそれまで長年隔絶されていた農業界と環境保護団体との対話促進こそ本当の意味で未来志向型モデルへ移行する第一歩だったと言えるだろうもしかするとこの試みこそ後世への最大なる遺産となる可能性すら秘めているのであるそして年彼はとうとうアメリカ合衆国農務長官として就任することになるこの瞬間こそ多くの人によって待ち望まれていた役職だったしかしその高みに達した背後には計り知れない努力と時間 必然的とも言える批判が存在していた就任早から賛否両論渦巻く中新政策導入によって国内外問わず注目されたことで知られるその後数年間全国食糧安全保障法など重要法案通過へ尽力し続け食糧供給システムの抜本的改革につながる道筋作りへ邁進したそれでも厳格な規制強化や市場自由化推進という難解さゆえその影響力自体には限界も伴ってしまうことになるしかしながら持続可能性をキーワードとして掲げたその姿勢こそ多くの場合指針となり得ただろう年以降この職務から引退したハーディン氏だったもののその影響力はいまだ色濃く残されているまた一部ファンによれば新世代の政策形成において不可欠と思われる意義深きレガシーとして位置づけられているとか現在でも学校教育や地域活動など幅広い分野で議論され続けおそらくこれから先何十年もの間その名前は語り継がれることであろうその死去から年以上経過した今でも人の日常生活や思想形成へ影響与えている人物と言える年現在クリフォード・モリス・ハーディンという名声はまさしく歴史的象徴とも言えそうだ持続可能への取り組みという理念はいまだ強調されつづけ一方では実効性ある施策実施へ向け執拗とも思われる障壁さえ根強い現状 しかしそれでもなお多くユーザーによって共感されていますどんな困難にも打ち勝つ精神が伝わって来ますこのような視点から見ると本来ならば時代遅れと思われてもおかしくない思想ですら今なお呼び起こされた形跡を見ることになりますね歴史とは不思議ですが人間同士結びつきを感じたり自分自身振り返れば何かしら教訓得たりできそうですこの先未来もしっかり受継ぎ大切扱いつつ前進して行きたいものですね