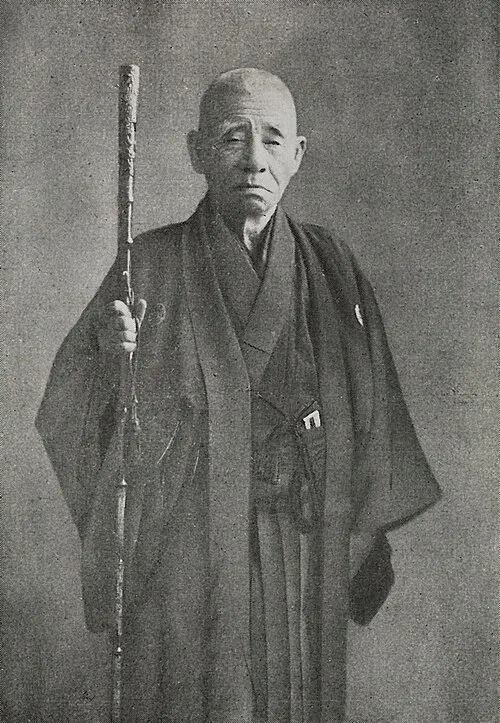

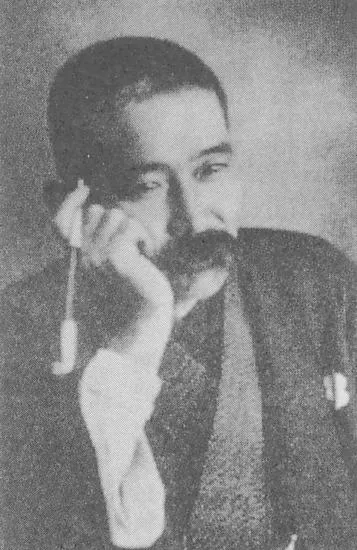

生年月日: 1870年2月9日

職業: 教育者

死去年: 1932年

時代: 明治時代

年明治年月日 中馬庚教育者 年

中馬庚彼の名は教育界に刻まれた偉大な存在である年明治年の冬彼は日本の岐阜県で生を受けたまるで冷たい風が吹き荒れる中教育という新たな時代の風が彼に宿ったかのようだしかしその幼少期は決して平穏ではなかった 家族は貧しかったため日の生活を支えるために様な苦労を強いられたこの背景こそが後に彼が教育者として歩む道を決定づける要因となったと言える若き日の中馬は学校へ通うこともままならず自ら学びたいという情熱から独学を始めた皮肉なことに裕福ではない家庭環境が逆に彼の学問への渇望を高める結果となったのであるある資料によれば彼は夜遅くまで灯りをともして勉強しその姿勢には周囲も感銘を受けていたというそうした努力と情熱が実り中馬は教員としてのキャリアをスタートさせるその後大分県や東京で教鞭を執り多くの生徒たちと出会うことになるしかしそれにもかかわらず当時の日本社会には多くの課題が山積していた特に明治時代日本は急速な近代化と西洋化の波にさらされておりそれによって教育制度も大きく変わろうとしていたおそらく中馬庚自身もこの変革期において自らの役割について思い悩んだことであろう何度も疑問に思ったかもしれない私が何かできることはあるだろうかその問いこそが彼をさらに前進させ自身の教育理念へとつながっていったこのような内面的葛藤こそが後彼自身も認識する重要な原動力だったと言われている年代初頭中馬庚は自ら新しい学校自由学園を設立するこれは単なる学校ではなく生徒一人ひとりの個性や興味・関心を尊重する場でもあった多様性への理解や協調性など新しい価値観を育むためにはどんな工夫が必要なのか それこそが彼の日考え続けたテーマだったそれにもかかわらずこの試みには反発も多かった当時多くのお偉方や伝統的価値観から見れば自由という概念そのものへの抵抗感も強かったのである特筆すべき点として中馬庚はただ単に知識だけでなく人間形成にも重きを置いていた生徒とのコミュニケーションや心理的サポートなど人間関係構築にも力を入れていたというまた画期的だった点は生徒自身による授業内容決定権など民主的手法まで取り入れていたことでありこのアプローチこそ近代教育理念へ大きく寄与したと歴史家たちは指摘するしかしそれでも社会全体には保守的視点から来る批判や誤解も存在した例えば一部では自由すぎて規律なしと非難されそれによって運営資金確保にも難航したようだそれでもなお中馬庚は自分自身信じ続けその理念とは裏腹になかなか果敢だったと言えるその姿勢こそ多く人特に若者 に勇気と希望を与えたのである年中馬庚は長い旅路を終えて世を去ったしかしその影響力はいまだ色濃く残っていると言われている今日日本全国各地には自由学園方式によって設立された学校群がありますそしてその理念はいまなお多様性や個性重視となっていますそれゆえ中馬庚こそ一人ひとり人生 見るべきモデルケースなのではないでしょうか最晩年まで教壇につき自身だけでなく他者への愛情深さから数多くの日記を書いて残しおそらく次世代へのメッセージとも言えるそれら文献群そして今この世紀半ば過ぎてもなおそのメッセージはいまだ届いている歴史上重要人物として再評価され続けている中馬庚その名声を見る限りこの先何百年後でも皆さんへ語り継ぐべき存在であること間違いありません