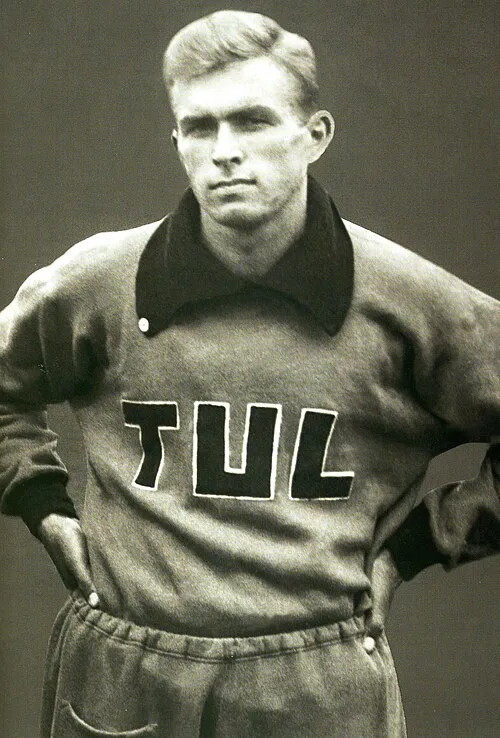

名前: クリスチャン・ウォルフ

生年: 1934年

職業: 作曲家

年 クリスチャン・ウォルフ作曲家

クリスチャン・ウォルフ彼の名は音楽界で特異な響きを持つ年の冬雪が静かに舞う中彼はドイツのフランクフルトで誕生したしかしその出生の背景は決して平凡ではなかった父親は音楽家であり母親も文化的な影響を与える家庭に育ったためウォルフの周囲には常に音楽が流れていたそれにもかかわらず彼が最初に触れた楽器はピアノではなく自宅近くの公園で見つけた木製の笛だったこの出会いが後彼を作曲家として導くことになるとはその時誰も予測できなかった子どもの頃から創造的な才能を発揮し始めたウォルフ特に歳の時自ら作曲したメロディーを友人たちと演奏したことがきっかけで自信を深めていったしかし高校卒業後彼は大学への進学を決意するもそれには一波乱あった当時ドイツ全体が戦争の影響下にあり多くの若者が軍隊へと駆り出されていたからだそのため大学生活も決して平穏ではなくそれでもウォルフは心強い仲間や教授たちとの出会いによって支えられ自身を見失うことなく成長していった年代初頭この時期彼はアメリカ合衆国へ移住する機会を得るしかしその選択肢には数の葛藤があった新しい土地新しい文化との接触それにもかかわらずこの挑戦こそがウォルフをさらに独自性豊かな作曲家へと押し上げる要因となったハーバード大学やコロンビア大学など名門校で教鞭を執りながら多様な音楽スタイルや技法に対する理解を深めていったからだあるファンによればクリスチャン・ウォルフは単なる作曲家ではないその音楽には心情や哲学的思索さえ込められていると語っているこの言葉通り彼の作品には独自性だけでなく人間存在への問いかけまでも感じ取れる要素が詰まっているそしてそのスタイルは様なジャンル現代音楽からミニマリズムまで幅広く広がっていたこの幅広さこそが皮肉にも多くの聴衆との距離感を生んだと言えるしかしそれでもなお多く人に愛され続けた年代になると本格的に活動拠点をニューヨークへと移すことになるニューヨークという都市そのエネルギーや混沌さそれこそが彼に新しいインスピレーションを与え大きな変化につながっていったそれにも関わらず一方では自身の日常生活との葛藤も抱えていたようだ都会生活なんて耳障りだと嘆いていたとも言われるまた自身の日常生活について議論される際私の日常こそ創造力源泉だと発言している年代以降クリスチャン・ウォルフはさらなる成功と評価のみならず多大なる試練も迎え入れることとなるその中でもおそらく最大級だった出来事は自身になんとも言えない健康問題心臓病という診断結果だったこの試練はいわば精神的創作活動への影響力とも言える一方で新しい形態への進化への道しるべとなり得たまたこの病気との闘いや克服過程そのものも作品制作へ反映されていたと言われるこのような多岐に渡る人生経験から生まれ出た数の作品群一部ファンによればその旋律にはすべて怒り不安それ以上人間として成長するため必要不可欠な感情すべて含まれていると語っているまた各種フィードバックを見る限り多様性あふれるスタイルだけでなく多層的テーマ性まで持ち合わせそれゆえ聴き手ごと異なる解釈可能性まで備えているようだそして皮肉にもこの複雑さゆえリスナーとの距離感がお互い二次元化させてもいるかもしれない年現在その影響力や作品群はいまだ色褪せない状態となっており新世代ミュージシャン達にも受け継がれているただその一方本来持ち合わせていたユニークさによって今なお再評価され続けどうしてこんな素晴らしい才能なのという問い返しもあるしかし実際問題として未来型の表現方法について模索する者達から熱望された存在になってしまったこれまで歩んできた道筋そのレガシーとは何なのか議論はいまだ終わっていないのであるこれまで数十年もの時間経過後古典と呼ぶ存在となる予兆すら示唆された今日果たして年後また新しい解釈観点として現代社会横断的研究対象になれるほど記憶され続けうる存在になるのであろうそれとも過去遺産として燦然と輝き続けただろうか少なくともクリスチャン・ウォルフという名声およびその活動内容等皆私達知らぬ間中積み重ね続いてきただろう

経歴と影響

ウォルフはドイツ出身で戦後の音楽シーンに新たな風を吹き込む存在として注目されました彼の作品は即興演奏やグループ活動を重視し聞く者に新しい体験を提供しますウォルフはまたアメリカ音楽や日本の音楽の要素を取り入れることで国際的なスタイルを融合させました

スタイルと作品

クリスチャン・ウォルフの音楽は自由な構成や非伝統的な楽器の使用が特徴であり音楽を通じて表現されるアイデアを重視しています彼の代表作にはいくつかの重要なオーケストラ作品や室内楽が含まれ多くのアーティストによって演奏されていますウォルフの音楽理論は音楽教育においても多くの賛同者を得ており彼の影響力は現在も続いています

.webp)