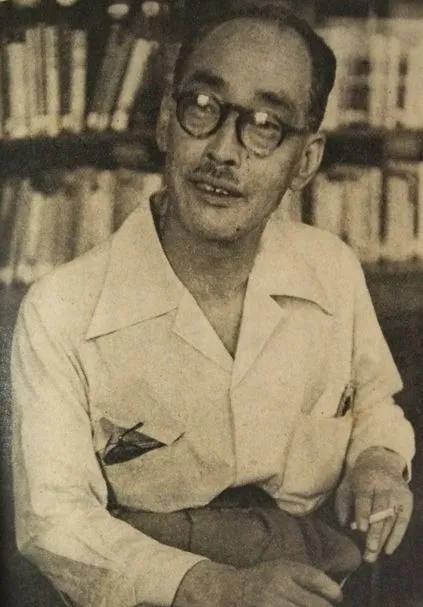

生年月日: 1903年

著者: 知里幸恵

主な業績: 『アイヌ神謡集』の著者

没年月日: 1922年

年 知里幸恵アイヌ神謡集の著者 年

年彼女の名は知里幸恵として誕生したアイヌ民族の文化と伝承を次世代に残す使命を背負った彼女は幼少期から特異な環境で育った美しい自然と独自の文化が息づく北海道その地で彼女はアイヌ語を学びその神話や伝説に触れることで自らのアイデンティティを形成していった

しかしそれにもかかわらず彼女が直面した現実は厳しかった日本政府による同化政策が進む中でアイヌ民族の文化は徐に消えつつあったそして知里もまたその現状を目の当たりにしながら成長していくこととなるおそらく彼女が抱いた感情はこのままでは大切な文化が失われてしまうという危機感だっただろう

大学時代には西洋文学や思想に触れる機会が増えたことからおそらく彼女の視野も広がっていったそして年アイヌ神謡集という作品を出版することになるこの本には多くのアイヌ神話や歌謡が収められており日本文学界でも高く評価されたしかしこの作品には皮肉な背景もあったそれは日本全体で失われつつあるアイヌ文化への警鐘とも言える内容だったからだ

記者会見で彼女はこう語った私たちの言葉や物語には生命がありますそれを絶やしてはいけませんこの言葉こそが知里幸恵自身の信念そのものであり多くの人に影響を与えた瞬間だったしかしそれとは裏腹に多くの場合その声は届かず理解されないことも多かった

知里自身もまた自身の作品によって新しい風潮を作り出そうと奮闘した伝統的なストーリーテリングだけではなく新しい視点から古典的な物語へのアプローチも試みたしかしながらその努力にも関わらず日本社会全体ではアイヌ文化への理解と興味は限られていたためその影響力には限界があった

あるファンは街頭インタビューでこう語った私たちの日常生活には遠い存在として感じていましたでも知里さんのおかげで興味を持つようになりましたこのような反応こそ彼女の日の努力が少しずつ実を結んできている証拠とも捉えられただろうまたその後も何人もの研究者や作家たちによって後世へと引き継がれることとなるその過程でも恐れや葛藤多様な解釈などさまざまな意見が交わされたと言われている

しかし悲劇的なのはこの偉業にも関わらず知里幸恵自身は年という若さでこの世を去ってしまうその死因について議論する余地もあると言えるだろうおそらく病気だったと言われているものの本当にそれだけだったのでしょうか それとも社会とのギャップ精神的苦痛から逃れようとしていたのでしょうか

数十年後日本国内外では再びアイヌ民族について再評価され始める動きが見受けられた特に世紀になり多様性尊重への流れから歴史的背景について深堀りする動きまで現れているこの過程ではアイヌ神謡集にも注目されるようになり新しい解釈や視点で再評価されていったそして年代初頭になると大衆メディアでも取り上げてもよかったほどだ

今日でも知里幸恵という名前は静かな力強さを持ちながら人によって呼ばれている例えばこれまで知らなかった世界観を示してくれる存在として学ばれ続けているただ単なる歴史的人物以上なのだ今なお生き続ける思想家として位置付けたい思いすぎないでしょうか

さらに皮肉なのですが西洋文学との接点だけではなく自身発信でもある自己表現が今更重要視される時代となっています上でも私は私というメッセージと共鳴し合える時代だからこそ多様性への道筋を見る事になりますよね