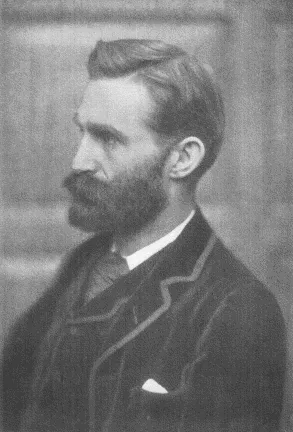

生年: 1864年

名前: カール・タイケ

職業: 作曲家

没年: 1922年

カール・タイケ 音楽の道を切り拓いた作曲家

年ドイツの小さな町で生まれたカール・タイケは音楽的才能に恵まれた家庭で育ちました幼少期から彼はピアノに夢中になりその鍵盤の前で過ごす時間が彼の人生を大きく変えることになるとは誰も予想しなかったでしょうしかしそんな彼に待ち受けていた運命は平坦ではなく多くの困難が待ち受けていました

思春期に入るとタイケは音楽学校への進学を目指しましたしかしそれにもかかわらず家庭の経済的事情が彼を悩ませますおそらくこの時期が彼にとって最も辛い瞬間だったと言えるでしょう夢見る少年が直面した現実は厳しく自分自身の才能との葛藤の日が続きましたそれでも彼は決して諦めませんでした

若干歳でベルリン音楽院に入学しますこの新しい環境は彼にとって刺激的でした多様な音楽スタイルや優れた師匠との出会いしかしこの成功には影があります教室では名声と技巧を競い合う同世代とのプレッシャーもありましたタイケはそのストレスから逃れるため独自の作曲スタイルを模索するようになります

初期作品と挑戦

年代初頭には数曲の作品を発表し始めますその中でも特筆すべきはピアノソナタ第番であり多くの音楽評論家から絶賛されましたしかし成功とは裏腹に新たな問題も浮上しました人気が出るほど人の期待も高まるという皮肉な事実ですそれにもかかわらずタイケは自分自身を見失わず新しい挑戦への意欲を燃やしていました

キャリアの転機

年ついにチャンスが訪れますある有名オーケストラによって行われたコンサートで自身初となる交響曲第番が演奏されたことですこの瞬間おそらく彼自身も夢心地だったことでしょうしかしこの公演後多くの場合そうですが一夜限りではありませんでした観客や批評家から寄せられる意見には賛否両論ありました一部では熱烈な支持一方で冷たい視線もあったというわけです

再起動

それでもなおそれどころかその逆ですこの反響こそがタイケをさらに奮起させましたもっと良い作品を書かなければと自問自答する日そして新しい音色や形態への探求心から生まれた結果としてピアノ協奏曲第番など次と名作を書き上げていったのでしたそれにもかかわらず大衆性だけではなく自身の内面的成長にも気づいていったことだと思います

成熟した作風

年代初頭には多彩なジャンルへ幅広く手掛けるようになります一方で自身の日記には他人と違うものを書くことに対する葛藤が記されていましたその矛盾こそ人間味あふれる魅力として後世へ語り継ぐ要因となったとも言えますもちろんこの時代には大戦前夜という緊張感ある社会情勢も影響していますしかしその状況下でも多く作品を書いたことは素晴らしい功績と言えるでしょう

晩年とレガシー

年という年不運にもカール・タイケという偉大なる作曲家の日常生活に終止符が打たれますしかしその後どうなる の片隅で多く飲まれているエスプレッソその香ばしさはいまだ消えないそして時折流れるクラシックバージョンになったピアノ協奏曲が流れている様子を見るにつけ多忙な都会生活者たちがおぼろげながら感じ取っている歴史的背景とは何か今なおファンや音楽愛好者によって語り継ぐ存在として息づいています[伝説的存在] カール・タイケその名声は色褪せません今日でも西洋クラシック音楽ファンによって愛されています 現代人との接点 は今なお多様性溢れるパリ文化エリアとして繁栄していますしかしながら一杯円以上するコーヒー代金物価高騰は高すぎじゃない皮肉ですねまた逆説的ですが厳格だからこそ美しいという考え方実際今日はその美意識こそ私達現代人へ何か示唆していると思われています不屈不屈なる姿勢偉大なる芸術家として永遠不滅 それこそマインドフルネス