.webp)

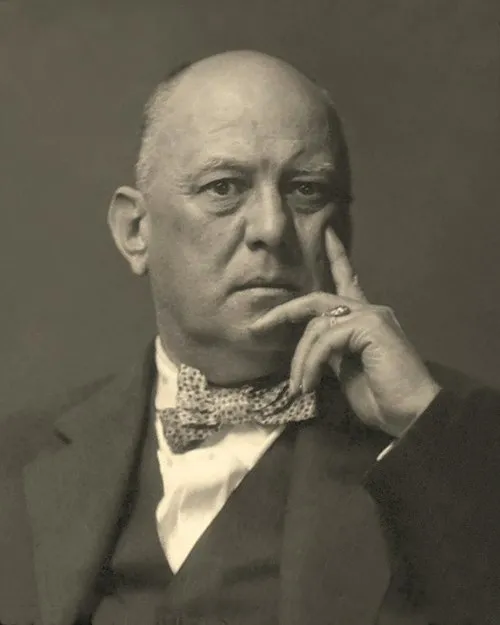

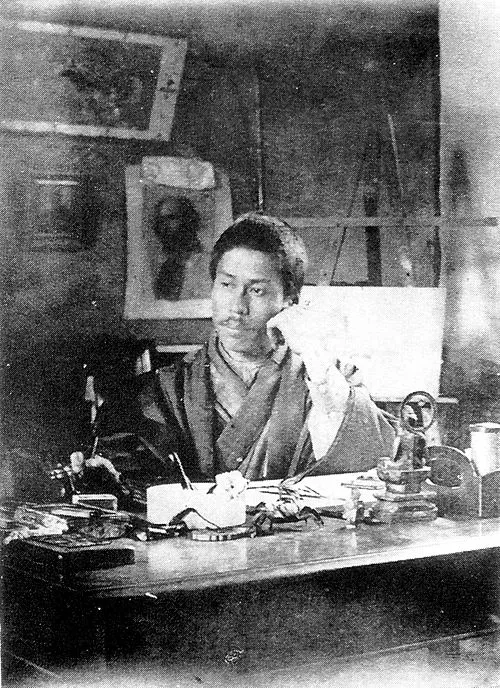

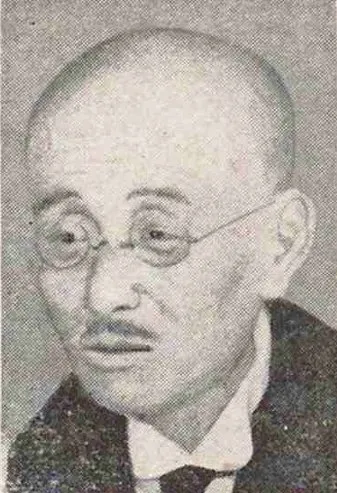

名前: 坂東彦三郎 (6代目)

生年: 1886年

職業: 歌舞伎役者

没年: 1938年

年 坂東彦三郎 (6代目)歌舞伎役者 年

坂東彦三郎の物語はまるで光と影が交錯する歌舞伎の舞台のように多くの色彩に満ちている彼は年江戸時代から続く伝統文化の中心地東京で生まれた幼少期からその才能を開花させる兆しが見え始めた彼はまるで舞台のスポットライトに導かれるように歌舞伎界への道を歩み始めた家族もまた彼を支え続けその背中を押したしかしそれにもかかわらず最初は大衆の関心を集めることができなかった若き日の坂東彦三郎には数の困難が待ち受けていたそれでも彼は決して諦めなかったもしかするとその不屈の精神こそが後に彼を大スターへと押し上げる原動力となったのであろう年代になるとついに坂東彦三郎はその名声を手に入れることになる特に新しい演目への挑戦や独自のスタイルによって観客を惹きつけその存在感は一層際立ったしかし皮肉なことにこの時期には昭和という新しい時代が到来し日本社会全体が激変していく中で伝統芸能としての歌舞伎も試練を迎えることになった人は映画や新しい娯楽へと流れていったそれでも坂東彦三郎は一度手にした人気を守ろうと必死だった私はこの道しかないと語り多くの後輩たちにも影響を与えたその姿勢から多くのファンや弟子たちは励まされ自身もまた日本文化への誇りと愛着深さによって一体となっていたのである年代になると日本国内外でさまざまな政治的・社会的緊張が高まり人の日常生活にも不安定さが影響していたこの状況下でも坂東彦三郎は一貫して舞台上で観客との心温まる交流を求め続けたしかしそれにもかかわらず年代初頭には第二次世界大戦という未曾有なる混乱へと突入し日本全土が困難な時代へ突入してしまうその中で彼自身も多くの苦労や葛藤を抱えることになった年不運にもその生涯は幕を閉じることになるおそらく彼ならばこの戦争という暗雲すら吹き飛ばすパフォーマンスを期待されたかもしれない だが運命には逆らえないものだそして今日でも日本人として歌舞伎を見る者たちはその情熱と思い出深い演技によって彼との繋がりを見るだろう 今では年以上前につくられた作品も新世代によって蘇りつつあるそれどころか昭和という言葉すら忘れ去られそうな現代でも人はいまだ坂東彦三郎という名声に耳傾けているそしてその存在感こそ新しい表現方法や視点から再解釈されているその中には上で広まっている情報なども含まれるだろうこのような流行性や進化それこそあの日見せた坂東彦三郎自身とも共鳴する部分なのではないだろうか最後まで覚えていてほしいひょっとすると我日本人一人ひとりが持つ伝統文化に対する思いや誇りこそがこの国づくりや未来づくりにつながっている可能性もある だからこそこれから先何百年経とうともその思いや情熱だけはいまだ色褪せず多様化する文化的背景からさらに進化してゆくだろう