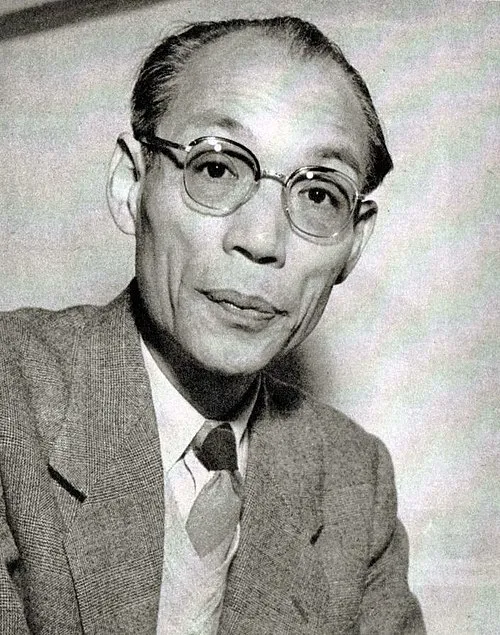

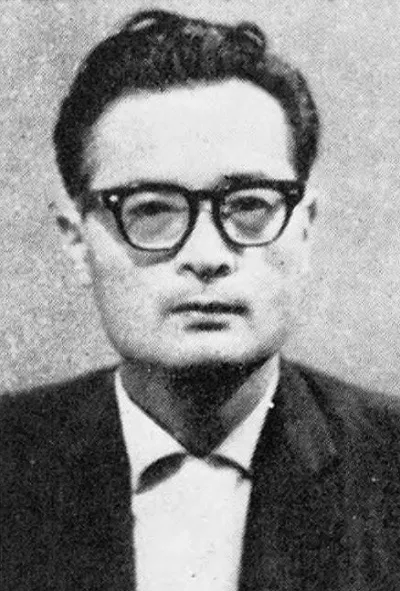

名前: 鮎川信夫

生年: 1920年

職業: 詩人、評論家、翻訳家

没年: 1986年

年 鮎川信夫詩人評論家翻訳家 年

鮎川信夫詩人評論家翻訳家の旅路

年静かな山里に生まれた彼はその後の日本文学に計り知れない影響を与えることとなる幼少期から詩に目覚め彼の心には言葉への情熱が根付いていたしかしその成長過程には多くの苦難が待ち受けていた

若き日の鮎川は戦争の影響を受けながらも詩作を続けた特に年の終戦は彼にとって転機となったある日彼は自宅で書斎にこもり自身の思いを詩として形にする決意を固めたそれにもかかわらず当時の社会情勢や価値観との葛藤が彼を悩ませ続けることとなる

大学卒業後多様な職業を経験しながら自身のスタイルを磨いていった皮肉なことに彼が選んだ道は必ずしも順風満帆ではなく一度は挫折感すら味わったしかしそれでもなお筆を手放すことはなかった

批評家として

年代になると鮎川信夫は批評家として名声を得始める現代詩という新しい潮流への鋭い視点と分析力で多くの読者から支持されていったその作品には自身が体験した苦悩や喜びが色濃く反映されておりおそらくこれこそが彼の文体と深いつながりがあったからだろう

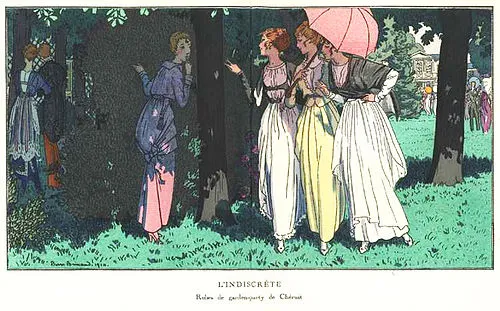

翻訳家として

また翻訳家としても活動し海外文学との架け橋になっていた特にフランス文学への深い愛情から数多くの作品を日本語へと変換したこの行為によって日本国内で未だ知られていない宝物とも言える作品群が読者の手元に届けられるようになったそれにもかかわらず多くの場合翻訳者自身よりも原作者への評価ばかりが先行するという現実との葛藤も抱えていたと思われる

晩年と影響

年代以降更なる高みへ到達する中で新たな試みや挑戦へ向かう姿勢も見せつづけたしかしその後健康状態は徐に悪化してゆきそれでも書き続ける姿勢には誰も目を背けることできないものだったそして年この世を去る前夜まで執筆活動を続けていたという伝説的エピソードも残されている

不条理というテーマ

鮎川信夫によって描かれた不条理というテーマは今でも多くの人によって引用され続けていますそれゆえ死について扱う作品などではどんな運命にも意味なんてないと直面させられるような感覚になりしかし同時にその無意味さこそ価値あるものなのだと気づかせてもくれるこのダイナミズムこそ彼独自なのではないでしょうか