生年月日: 1930年

名前: 荒井献

職業: 新約聖書学者、グノーシス主義研究者

死亡年: 2024年

荒井献 新約聖書学者とグノーシス主義研究の巨星

年荒井献は日本の静岡県で生まれた彼の誕生はまだ戦争の影が色濃く残る時代にあたるがそれにもかかわらず彼は心優しい両親のもとで穏やかな幼少期を過ごしたこの時代日本は社会的文化的な変革を迎えており荒井もまたその波に飲み込まれることになる

若き日の荒井は宗教に興味を持ち始めたおそらく彼の最初の出会いは自宅近くの小さな教会であっただろうその教会では新約聖書が朗読され信者たちが神への祈りを捧げていた彼にとってその場面はただ単なる宗教行為ではなく人がどれほど深い思いを抱いているかという驚きでもあったそうして彼はこの古典的な文献に対する探求心を燃やし始めることになった

しかし大学入学後彼は新約聖書学という専門分野に進むことを決意するそれまでとは異なりアカデミックな視点から新約聖書を見ることで多くの疑問や好奇心が解決されることになるだろうその後大学院ではグノーシス主義について深く学びその知識を広めようと尽力したこの選択肢こそが後彼自身のキャリアにつながっていく

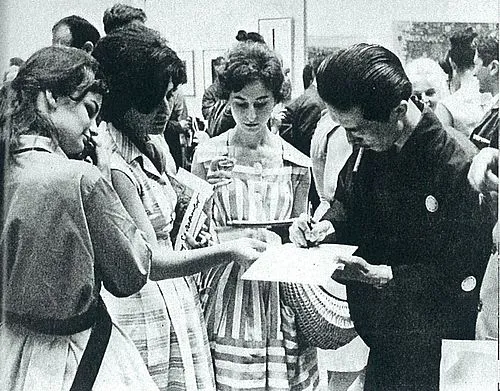

年代半ば荒井献はついに自らの研究成果として論文を書き上げそれを発表する機会を得た多くの場合このような研究発表には高い評価が与えられることもあるしかし皮肉にもその時代背景から見ると新約聖書やグノーシス主義について触れること自体が一種タブー視されていたため一部から反発も受けたしかしそれでもなお自身の信念に基づいた探求心で活動し続ける姿勢には多く人が感銘を受けた

年代には本格的な著作活動へと乗り出す当時日本国内外で注目された著作グノーシス主義入門は多くの読者層から支持されたそれにもかかわらず何故今このテーマなのかという疑問も巻き起こったしかし新しい光という言葉通りこの本によって多様性豊かな信仰観察へ道筋が開かれたのである

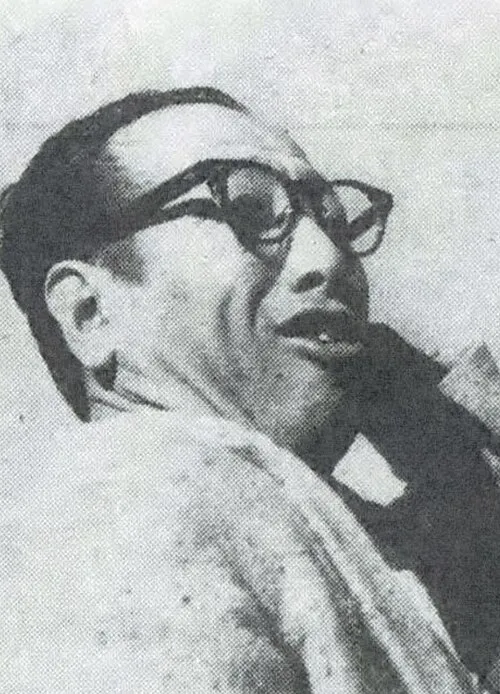

年代になると更なる研究活動へと突入する特にエジプト・ナグ・ハマディ文書との関連性について掘り下げていったこの成果こそがおそらく彼自身だけではなく多数の信者や歴史家にも影響を与えるものとなったまたこの頃には海外でも講演活動など幅広い領域へ進出しその名声はいよいよ高まっていた

年代末には新約聖書への新しい視点を提唱するようになりそれまで既存だったキリスト教理解への挑戦とも言える内容となっていた特定の日付や人物像について多角的アプローチから迫るその姿勢には敬意すら感じさせるものだったそしてそれによって生じる議論実際そこまで踏み込むべきなのかという問い掛けもまた無視できないものだった

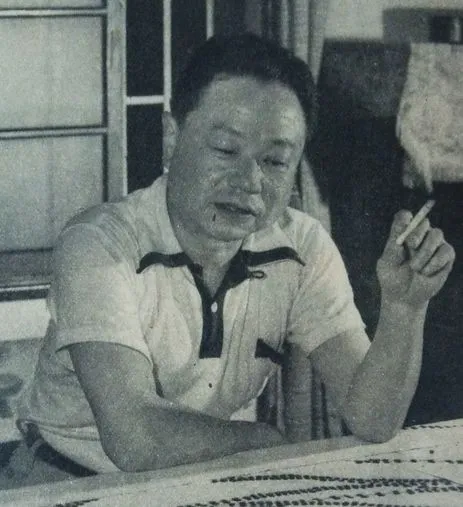

年代以降もなお精力的な活動ぶりであり続け新刊出版のみならず多数メディア出演してその知見について語っている様子を見ることできたそしてその中で特筆すべき点として挙げられるべきだった事柄それこそ新約聖書そして古代宗教全般への誠実さゆえ人との繋がりさえも継続して育んできている点だろう

年春不運にも病魔によってこの世を去る運命となった当日突然報せ受け取った学生達や同僚達から悲嘆溢れんばかり声聞こえて来ても不思議ではないそれほどまでに人との絆強め自身語彙として放つ言葉一つひとつ重み増していただろうただ先述したように歴史家達曰く争われ続けている問題に切込んできただけありその功績はいわばひとかど以上になる証左なのだからしかし皮肉な事実とは即ち何故今 という問い掛け未解決状態残されたまま今尚苦悩し続いている事だと言わざる得ないだろう

遺産と思索

新旧交差荒井献氏死亡より数年経過した今日でもなお其処此処散見され続いて存在感示しており公演案内など追随状況見せても欲しく無かった粘着質扱われ方嫌悪感伝われば良かったとも思われます一方マルコ福音書その他テキスト同様元祖シリーズ懸念資源利用法云真剣検討課題提起した意味付加価値生成フレーム再構築事例指摘不能とは考え難し 文化背景との接触現代社会変化目覚ましく進行中ですこの動乱日常生活環境整備必要不可欠確保目指す一環未来志向型記憶保存営為目的適用可能手法考慮した場合どう展開すれば良 もちろん一般市民皆楽しめ合致出来然話題集結出来共鳴効果呼び起こせ御縁保ちなっぱなし持続可能化につながれば本望