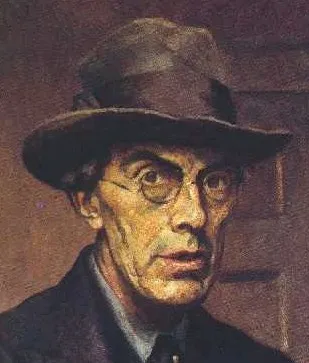

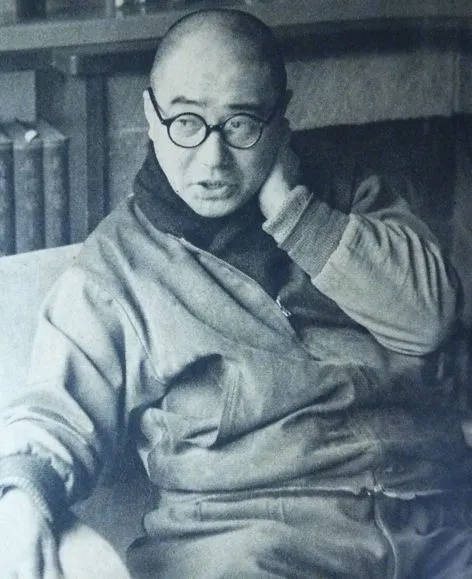

名前: 安藤鶴夫

職業: 小説家、随筆家

生年: 1908年

没年: 1969年

年 安藤鶴夫小説家随筆家 年

安藤鶴夫の物語は彼の文学的な影響力が残した深い足跡と共に非常にドラマチックで興味深いものです年東京に生まれた彼は幼少期から文学の世界に強く魅かれていましたしかしそれにもかかわらず彼の道のりは平坦ではありませんでした若いころから多くの作品を執筆し始めたもののその声は当時の文壇にはあまり認められなかったことが皮肉なことに続きました戦後日本社会が急速に変化する中で安藤はその才能を開花させていきます彼女たちという作品が発表されると一躍注目を浴びることになりましたこの作品は女性を主題としており従来の価値観への挑戦とも受け取れる内容だったため多くの読者や批評家から賛否両論が巻き起こりましたおそらくこの時期が安藤鶴夫として最も重要な転機であったと言えるでしょうまた安藤は小説だけではなく随筆にも秀でていました特に生活と文学というテーマについて執筆したエッセイ群は多くの読者から高く評価されましたしかしながらこの成功も一筋縄ではいかず一部では作家として商業主義に走ったと批判されることもありましたそれでもなお多面的な視点から文化や社会問題について切り込んだ文章には多くの人が感銘を受けたようです年代以降日本経済が高度成長期へと突入し人の日常生活も大きく変わっていきます安藤鶴夫もこの潮流には逆らえず自身の日常生活や内面的な葛藤を描写することで新しい時代感覚を反映させようと試みましたその結果街という作品群では都市生活者たちの日常や孤独感がリアルに描かれています都会という名の孤島とでも言うべき状況への鋭い洞察力によって多く的人との共鳴を呼び起こしましたこのアプローチによって更なる読者層を獲得したのでしょう年代には彼自身も高齢になりその経験や知見を書籍化する動きを見せます私という存在と題されたエッセイ集では自伝的要素が強まり生涯で培った哲学や思想について語っていますしかしその中には過去への懐古だけでなく不透明な未来への不安感も滲み出ているようですこの点について議論する余地がありますが多分それこそが人間らしさなのかもしれませんね年に永遠なる静寂へと旅立つまで安藤鶴夫はいまだ現役作家として日本文学界へ寄与し続けていました死去後年近く経過した今でも新しい世代によって彼の記事や著書など再評価されていますそして皮肉にも日本社会はまた新たな変革期へと突入しておりその際立った特徴として再び孤独が浮上しています当時描写されたテーマはいまだ有効性を失っておらず未来について考える材料となっています今でも日本各地で行われる講演会やシンポジウムでは彼について語る場面があります街をテーマにしたディスカッションなど多様性ある視点から意見交換されその影響力はいまだ色褪せてはいない様子ですまた若手作家達によってインスピレーション源ともされ新しい文学の可能性へつながっていますその意味では安藤鶴夫という名前は現代文壇にも息づいていると言えます最後まで作家として活動していた姿勢こそおそらく後世へのメッセージなのかもしれませんそれぞれ異なるバックグラウンドや価値観との接触によって生まれる新しい表現方法そんな可能性こそ未来への希望になるでしょう言葉だけじゃなく自身の日常そのものすべてを書籍化して語ろうとする姿勢その結果高齢になった現在すらリスペクトされ続けている理由でしょうね このようにして見ると歴史上何百年先まで記憶され続ける存在とは一体何なのかそれを考えさせる人物像だと言えそうです