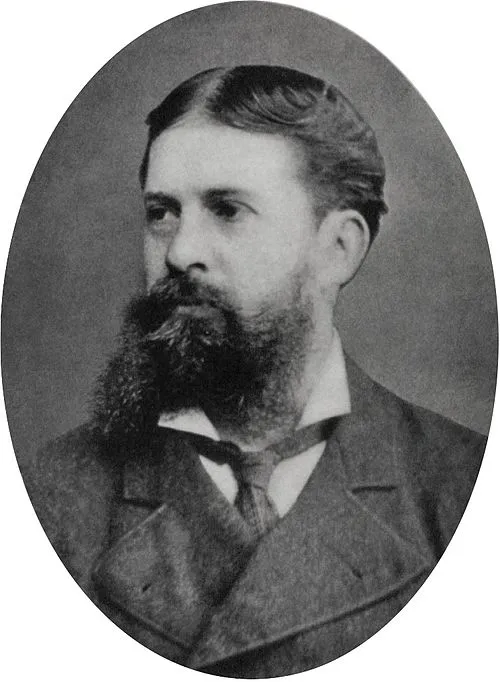

生年: 1884年

没年: 1946年

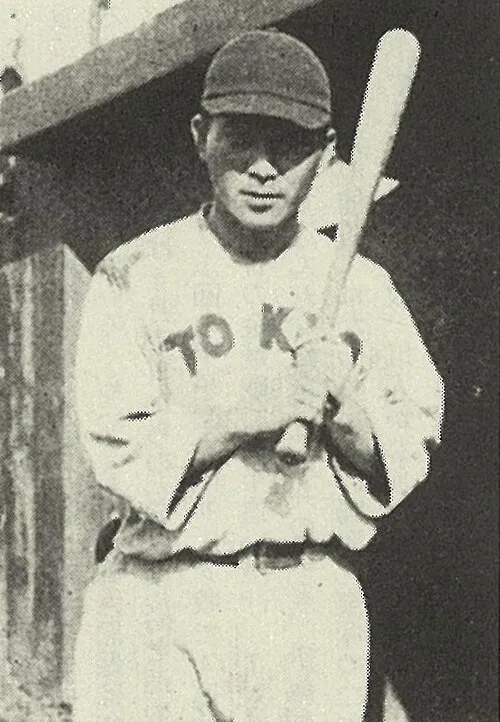

役職: 第19代台湾総督

年 安藤利吉第代台湾総督 年

安藤利吉は年に日本の長崎で生まれた彼の人生は日本が台湾を支配する時代に大きな影響を与えた若い頃から軍人としての道を歩み始め彼のキャリアは台湾への派遣とともに加速していくしかしその道程は決して平坦ではなかった年代安藤は台湾での任務に取り組むことになる彼は現地の文化や風習を学びながら軍事的な立場だけでなく政治的な手腕も求められるようになるそのため彼は早くから多くの課題に直面することとなったしかしそれにもかかわらず彼はその役割を全うし続ける年には第代台湾総督として着任するこの時期日本がアジア太平洋地域で軍事的野心を持ち始めていたためその役割には重圧が伴ったしかし皮肉なことに安藤の時代には台湾経済が一時的に好転し多くのインフラ整備が進むなど一定の成果も見られたこの功績のおかげで彼自身も評価される存在となっていっただが歴史家たちはこう語っている安藤政権下では強硬手段も多く用いられたその結果多くの地元住民との間には対立や摩擦が生じそれによって社会的不満も高まっていたこの状況から推測するとおそらく彼自身も内部から矛盾した圧力を感じていたことでしょう年日本敗戦という衝撃的なニュースが世界中に広まるそれまで蓄積されてきた権力と支配体制は一夜にして崩壊したそして年月安藤利吉は総督職を退任しその後台北から東京へ戻ることとなったこの瞬間人はいわば新しい時代の幕開けを迎えていたしかしそれでもなお多くの記憶や遺産は残されたままだったその後の日について思うとき一部では安藤政権こそ台湾発展期だったと評価されているものの一方では弾圧された声が今なお語り継がれているという事実がありますそれゆえこの人物について議論する際には慎重さが求められるでしょうまた近年になり新しい視点から再評価されつつあるようです今振り返ればあれほど強大だった日本帝国主義も終焉を迎えその影響力はいかなる形でも薄れてしまいましたそして何より重要なのは歴史とは常に変わりゆく物であるという点です現在でも様な意見や解釈が存在しこの人物について考える機会はいくらでもあります人がお互いに異なる視点で歴史を見ることで新たな理解につながるかもしれませんねまた不思議なのは今日まで残された台湾文化への影響です一部では戦争による傷跡というテーマで作品や文学作品などにもその痕跡を見ることがありますそれにもかかわらずこの地域特有の日常生活や文化的側面について学ぶことによって多様性への理解も深まりつつあるようですそして最後になりましたがこの物語こそ私たち人類全体に共通するテーマ過去との向き合い方とも言えるでしょう過去を受け入れることで未来が拓けて行くこの考え方こそ重要なのだと思いますこれこそ私たち一人ひとり考え続けなくてはいけないポイントなのかもしれませんね

.webp)