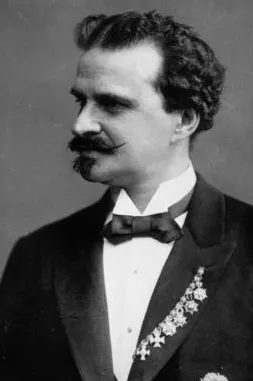

名前: 安達峰一郎

生年月日: 1869年

職業: 外交官

役職: 常設国際司法裁判所所長

没年: 1934年

年 安達峰一郎外交官常設国際司法裁判所所長 年

年世界が変わりつつある中安達峰一郎は外交官としてのキャリアの頂点に立っていた彼は年に日本で生まれたがその人生は決して平坦なものではなかった若い頃から国際的な舞台での活躍を夢見ておりそれが実現するのは遥か後のことだった

彼は一時期外交官として海外に赴任していたが日本政府から厳しい指導を受けることもあったしかしそれにもかかわらず安達は不屈の精神で多くの困難を乗り越え自らの信念を貫き通した特に皮肉なことに彼が外交活動を行っていた時期には国際情勢が急速に変化し多くの国が緊張関係にあったそのような中でも彼は冷静さを失うことなく多国間交渉や会議で重要な役割を果たすようになった

おそらく彼が常設国際司法裁判所所長という地位についた背景にはその卓越した交渉力と洞察力があったといえるだろうこのポジションでは一方的な主張や強硬策ではなく対話と理解による解決策を模索する姿勢が求められた安達はその期待に応える形で新しい法律や合意形成への道筋を作る努力を惜しまなかった

しかしながら安達峰一郎には暗い影も付きまとっていたその業績にも関わらず自身の日常生活では孤独感や不安感と戦っていた可能性もあるまた大正デモクラシーから昭和初期へと移り変わる日本社会で彼自身もさまざまな社会的圧力に直面していただろうこのような状況下でも日本のみならず他国との良好な関係構築に尽力し続けた姿勢には多くの人から評価されている

一方で当時の国際情勢を見ると日本自身も戦争へ向かう動きを見せ始めておりその矛盾した状況こそが安達自身にも重い十字架となったと思われる大衆文化や政治情勢との乖離それでもなお法と正義の名の下に平和的解決策を追求し続けたのであるこの点について考えるとおそらく彼自身も内心葛藤していた部分があっただろう

そして年その業績と影響力によって多く人から称賛されつつも一部では批判的意見も存在した特定地域への偏見や誤解それによる誤情報流布など皮肉にもこのようなおぞましい社会背景こそ本来目指すべき法治国家への道筋とは程遠いものだったしかしそれでも安達は信じ続けていたその理想像へ到達するためには時間と努力人との協力・理解なくして成し得ないということそしてこの信念こそ後世へ残された最大級の遺産となったのである

さてこの名高い外交官・法律家として名声高きフィナーレまで歩み続けた人物安達峰一郎その死後多くの場合歴史に埋もれてしまう運命とも言えそうだそれでも今現在私たち一般市民の日常生活や国家運営などを見る限りでは公正さや透明性への思慕何より平和という理念こそ根底から支え合う重要項目なのだという確固たる証左となる分断された世界今再び彼の日記片手に読み返す価値アリと思わせても不思議じゃない未来を見据え過去に学ぶそして新しい何かにつながれる糧になれば幸甚至極とも言えるでしょうそれこそまさしく歴史家曰くただ知識だけ得れば十分なんてレベルとは程遠く人間同士相互扶助でありたいという欲望そのものです死は終わりじゃないむしろ新しく別様になるため必要不可欠でした