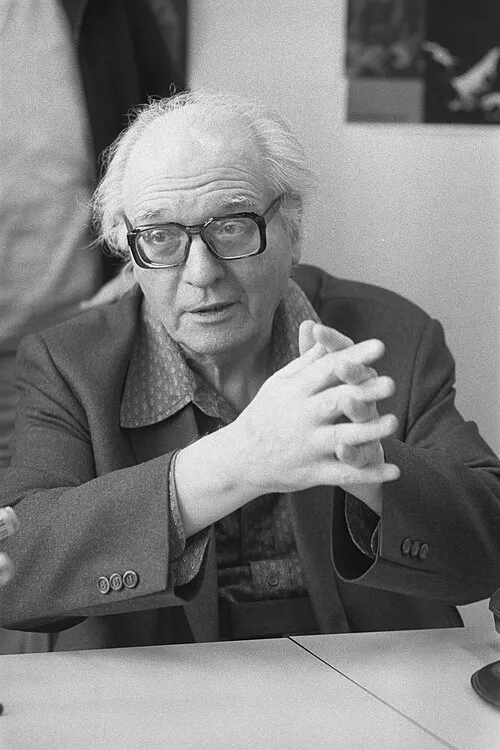

名前: アレクサンダー・リッチ

職業: 生物学者、生物物理学者

生年: 1924年

活動開始年: 2015年

年 アレクサンダー・リッチ生物学者生物物理学者 年

アレクサンダー・リッチは年ニューヨークのブルックリンで生まれました彼の家族はユダヤ系移民で科学と教育を重んじる環境で育ちました幼少期から彼は自然界に強い興味を抱き特に植物や動物の生態について学ぶことに熱中しましたやがて彼はマサチューセッツ工科大学に進学し生物学と物理学の交差点で新しい知識を探求する道を選びます

大学在学中リッチは生物分子の構造と機能に関する研究を始めます彼が参加したプロジェクトでは分子の二重螺旋構造について重要な発見がありましたしかしこの発見には多くの競争者もいましたそれでもなお彼は独自のアプローチで研究を進めその後ノーベル賞受賞者ともなるジェームズ・ワトソンとの共同研究にも関わりましたこの時期多くの科学者たちが生命そのものについて問いかけ新たな解釈が次と現れていた

リッチは年代初頭にを卒業しその後すぐにアメリカ合衆国陸軍へ入隊しましたしかし皮肉なことに軍事サービス中も彼の科学への情熱は薄れることなく新たな技術や理論への探究心を燃やしていましたその間にも化学や生物物理学への深い理解が育まれこの経験が後大きな影響を与えることになるとは誰も予想していませんでした

軍務から帰還するとリッチは再びへ戻り生物分子研究室で働くようになりますそして年にはリボ核酸の研究にも取り組むようになりそれまであまり注目されていなかったこの分子に対して新しい視点から光を当てることになりましたこの時期は遺伝情報伝達メカニズムという重要性から非常に注目される存在となっており彼自身もその成長過程に寄与する形となった

年代には大学教授として教壇にも立つようになり多くの学生たちへ科学的思考と実験技術を教えましたおそらくこれこそが彼自身も学生時代から抱いていた夢だったのでしょうしかしそれでも尚その教え子たちとの交流だけではなく自身の研究成果によって世界中で評価される存在となりましたさらには様な国際的会議にも招待され新しい知見を共有する場面もしばしば見受けられました

年代初頭には分子的スナップショットという概念をご提案し多くの科学者たちによって高く評価されたことで知られていますこのアイデア自体人間による観察だけでは捕えきれない生命現象を見るためにはどうすれば良いかという課題解決につながったためですしかしそれにもかかわらずこの概念自体はいまだ一般的ではなく多くの場合先端的すぎて理解されづらかったとも言われています

年代以降更なるブレークスルーとして細胞内コミュニケーションメカニズムへのアプローチがありますこの時期人類遺伝子プロジェクトなど大規模な国際協力プロジェクトも始まり一層複雑化する生命システム理解への鍵となりましたそれでもなお一部では疑問視され果たしてこれほどまで探索する価値があるかという声も聞こえていました

また年代になると人類ゲノム計画もスタートしますそれによってリッチ自身も大きな貢献者として名乗り出る機会が増え自身でも多くの記事を書いて広報活動にも力を注ぎましたしかし周囲との意見対立など複雑さゆえ新たなる障害とも直面せざる得ませんでした

そして年頃遂に有名ながん細胞治療法開発チームへ加わりますこのプロジェクトこそ最終的には医学界全体へ波及効果として現れる結果につながりますまた同じ時期日本国内外でも数イベント開催等支援役割果たしたことで広範囲化された影響力があります

年月日生涯未曾有とも言える偉業足跡残しつつ歳という若さで逝去しましたその死去報告後多数メディア記事取り上げられるなど遺産存続希望向け活動続行されていますそして今でもその哲学や方法論自体はいまだ我の日常生活及び医療テクノロジーなど様領域定着しています

今日でも多く地元教育機関等記念行事開催されています脳内神経ネットワークの形成要因探求作業継続模索等行われています 皮肉なのですが何故こんな素晴らしい才能持つ人物亡き今が更なる進展著しく思いますその背後には恐ろしいほど魅力持つひとり一人小さな個性具現化された努力積み重ねあります

その意味合い含め講義資料作成挑戦しますそれによって一層明確理解促進期待できると思います 将来的成果引き出せる限り全う追求したいですね そして私達の日常生活共存深化出来れば幸せです